朱德前辈的子孙们,现在过得咋样呢?朱德前辈的家族传承,一直以来都备受。那么,他的后代们现在都在做些什么呢?其实,朱德前辈的子孙们都在各自的领域里有着不俗的表现。他们有的继承了先辈的革命精神,致力于社会公益事业;有的则在学术、艺术等领域发光发热,用自己的才华和努力为社会做贡献。具体来说,朱德前辈的后代中,有的人投身于教育事业,致力于培养更多优秀的人才;有的人则活跃在文化艺术界,用他们的作品传递着正能量和美好情感。当然,也有的人选择从商或从政,以自己的方式为国家和社会的发展贡献力量。总的来说,朱德前辈的后代们都在用自己的方式延续着家族的荣耀和传承。他们不断努力、拼搏进取,成为了社会的中坚力量,也为家族增添了光彩。

朱德这辈子总共有过6段婚姻,但只有一个亲生儿子,那就是朱琦。

朱琦的子孙们个个都非常出色,但其中有一人在1983年遭到了枪决。

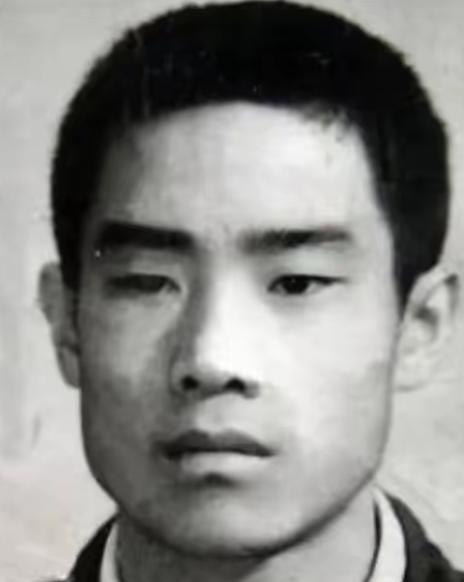

他呀,朱琦的小儿子,也是朱德老爷子的小孙子,名叫朱国华。

朱国华被执行枪决的事情传开后,社会上大家伙儿都炸开了锅,议论不断。

有人讲,朱国华那时候已经当上了银行经理的职位;也有人提及,朱老总的爱人康克清,她自个儿跑到天津去,为了给朱国华说好话。

那么,朱国华到底触犯了哪些法律?他奶奶康克清,在得知孙子被捕后,又有啥样的反应呢?

【朱老总:我的儿子不上前线,谁上前线!】

1950年那会儿,一列火车刚在天津火车站停稳,广播里就传出了“消息”:叫所有车上的工作人员,赶紧跑到会客室去,说有重要领导要见他们!

朱琦这个司炉工,带着同事们一阵风似地冲了过去。会客室里的沙发套洁白如雪,但反观朱琦,手上、脸蛋还有衣服上,都被煤炭蹭得黑乎乎的。

朱琦原本打算站着,但领导们一再劝说,他实在推辞不过,只好坐了下来。

刚坐下没多久,会客室的门就猛地被推开了。

朱琦一骨碌从座位上蹦了起来,喊道:“老爸,怎么是您呀!我还以为是哪位大领导驾到呢,没想到是您来了!”

朱德又惊又喜地说:“真不错!这下我能坐上我儿子驾驶的火车啦!”

朱德拉着朱琦的手,高兴地讲:“你能开火车了,掌握了这门手艺,以后就能更实实在在地帮老百姓做事啦!”

新中国成立后,朱琦那时候已经是团级干部了,但他还是听了父亲的话,说要“重新开始学,从基层干起”。于是,他就去了石家庄铁路局,当上了一名普通的工人。

在这儿,朱琦的真实身份对大家来说都是个谜。他一开始只是个普通学员,但因为做事踏实,干活勤快,没过多久就升为了司炉。

朱琦和他老婆赵力平在天津安家,因为工作太忙,所以他们很少去北京。

朱德和朱琦父子俩已经好久没见面了,互相都不清楚对方最近咋样。

所以,朱德压根没意识到是儿子带着他从北戴河到了天津,去见车组成员这事,纯粹就是朱德一时心血来潮的决定。

说到朱琦,朱德心里头总是觉得对他有不少的亏待。

朱琦的妈妈肖菊芳走了之后,朱德在朋友的帮忙下,又娶了陈玉珍当老婆。

闹革命时,拖家带口挺不方便的,于是陈玉珍自个儿带着小朱琦回了乡下老家。

陈玉珍待朱琦就像自己亲生孩子一样,朱琦呢,也真心把陈玉珍当作了自己的亲妈。

1937年的时候,国民党跑到四川泸州,疯狂地拉年轻人去当兵,才十六七岁的朱琦也被硬拉去当了“小兵”。

朱琦进去以后,一直没透露过自己的真实身份。他心里明白,要想活下去,就得藏好身份,不让人知道。

要是让人晓得我是朱德的儿子,那肯定是没命了。

多亏了周总理出手相助,朱琦一路上磕磕绊绊,总算是赶到了八路军的西安办事处。后来,在1938年年底,他又前往了延安。

父子俩终于见面了,朱德心里头那个高兴劲儿就别提了。但话说回来,朱德毕竟是八路军的头儿,国家大事、打仗的事儿,那可比啥私人感情都重要。

没过多久,朱德就跟朱琦讲:“战场上正打得火热呢,总指挥的儿子要是不去战场上出一份力,那谁还愿意去呢!”

后来,朱琦直接奔赴了抗日的最前线,每次打仗,他总是第一个往前冲。

可就在某次冲锋的时候,朱琦的脚不幸被炸伤,结果被评定为甲级伤残,这意味着他再也不能上战场打仗了。

腿就算不能动了,人也不能垮掉。

朱琦自告奋勇,去了抗大七分校进行深入学习。

【贺龙“逼婚”赵力平:你跟朱琦,结也得结,不结也得结!】

一眨眼的功夫,朱琦也不再年轻了,到了该结婚生子、稳定事业的时候了。

朱德因为战事繁忙,没心思管家里的事,这时候,继母康克清便主动站出来,挑起了这个重担。

康克清让抗大的校长彭绍辉帮忙,给朱琦找个合适的伴侣。

彭绍辉四处寻找后,最后找到了二队的赵力平。

朱琦模样帅气,待人热络,举止文雅,赵力平初见他就挺有好感。

不过,赵力平的老家那儿有个老规矩:谈婚论嫁,得听爸妈的安排,还得有媒人来牵线搭桥。

赵力平在没有得到爸妈点头的情况下,可不敢随便结婚。再说了,他心里还有另一个担忧:朱琦他爸官职太高了。

很多人都对赵力平说:“当那么大的官,肯定没法跟从,大官的日子不轻松。”

因此,赵力平直接跟朱琦说了不:“你们家地位太高了,我们家只是普通百姓,不合适。”

1945年那会儿,抗大的第七分校开到了内蒙古的丰镇地界,归晋绥军区的头儿贺龙将军管。

贺龙为了朱琦的婚礼大事,真是费了不少劲。

吃完饭,要是没啥事儿,我就喊一声:“小赵,咱一块儿出去溜达溜达吧!”

出去溜达时,我直接问赵力平,他到底考虑得咋样了。

看赵力平犹豫不决,贺龙真的急了:“咱们眼看就要到张家口了,小赵,你俩的事儿得赶紧定下来。定了咱就进城,不管咋样,这婚得结。你同意不?啥时候办?”

他讲道:“我作为司令员,这事儿我说了能算,我签个字,你们就算正式成夫妻了。”

贺龙二话不说,直接抽出一张纸,快速写下几个字:同意朱琦和赵力平两位同志结为夫妻。

朱琦和赵力平,俩人的婚事儿,就这么敲定了。

1946年那会儿,朱琦和赵力平在丰镇成了家,婚礼是贺龙大将军一手操办的,就简简单单摆了五六桌酒席。

酒席散场后,贺龙嘴里叼着个烟斗,眼睛半眯着跟赵力平讲:“我该干的活儿都干完了。”

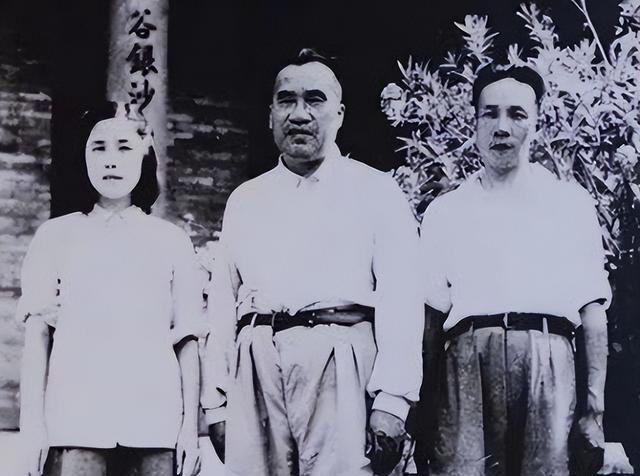

过了整整两年,赵力平终于头一回见到了公公朱德和婆婆康克清。那时候,她才真正和两位老人见上面。朱德公公和康克清婆婆,她之前只是听说过,这次算是真正认识了。

赵力平原以为那些被称为“老总”的人都是架子很大的,可没想到,朱德就穿了一件很旧的灰色军大衣,说话特别逗乐,感觉就像咱们平时遇到的和蔼长辈一样。

康克清同样满怀热情,她笑着对赵力平讲:“你俩赶紧生个孩子吧,你爸特别喜欢小孩子!”

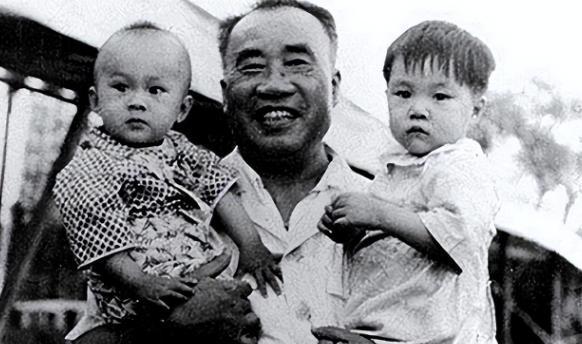

没过多久,赵力平就生下了一个男孩。

但孩子来到世上没多久就离世了,夫妻俩怕朱德太过难过,就瞒着他没提这事儿。

接着,他们家又添了五个娃,分别是朱援朝、朱和平、朱新华、朱全华和朱国华。

朱琦在铁路单位上班,赵力平呢,在医院工作,虽说两人都有份稳定的工作,但养娃这事儿,还真是不容易。

朱德看着儿子遇到的困难,心里想帮忙却也使不上劲。

在中央的大领导中,朱德是出了名的简朴。他既不拿最高的工资级别,也不接受额外的补助,每个月就靠着400块钱的生活费过日子。

另外,朱德还让老家的亲戚们每家都送一个小孩来,他会帮忙抚养这些孩子直到他们13岁。

这么一来,朱德家里的小辈们都聚到一块儿了,算起来得有快20个人等着开饭呢。

【朱国华被毙,康克清究竟有何反应?】

1974年6月里的某一天,朱琦跟单位里几位老伙伴聚在家里头闲聊。

他突然觉得身体不对劲,那时候孩子们都去参军了。等赵力平急急忙忙赶回家,朱琦已经离世,连一句话都没能说出来。

年迈的朱德,不得不承受那令人心碎的离别,看着黑发孩子先自己而去。

朱德心里头最安慰的事儿,就是他的孙子们一个个都挺争气,特别有出息。

不过,有个特殊情况。

1983年,国家在进行严厉打击犯罪活动时,天津有82人被判处并执行了死刑。这里面,有些还是干部家庭的孩子,举个例子,天津警备区政委家的孩子也在其中。

朱国华在天津的铁路部门干活,他日子过得挺奢侈,整天跟一群小喽啰泡在一起,学了不少坏习惯。

结果,他因犯了“流氓罪”被判了极刑。

朱国华离世后,外面啥传言都有。

有传言称,康克清特地前往天津,想为朱国华说几句好话。

那么,关于朱国华案件,康克清到底是怎么想的,她的真实态度是什么?

朱国华毕竟是康克清的孙子,说起他被处决这事儿,康克清心里肯定不好受。但就算再难过,国家有法律,家里也有规矩,康克清绝不会因为私人感情就偏袒他。

朱国华离世后,康克清特地把孙子们叫到一起,开了个家庭小会。

她直接了当地讲:“你们现在遇到的麻烦,不光是你们自己的事,那是在给爷爷添堵!爷爷早就有言在先,要是你们不争气,干出违法乱纪的事儿,他会让我登报,公开表示跟你们划清界限!”

有人讲康克清做事“不留情面”,但其实,就算朱德还在,他也会这么做。

朱德对子孙辈的管教,一向很严。

那时候,朱琦走了以后,打算把他留下的几个儿子,都安排回北京工作。

朱德一听这话,火了:“我找的是革命的继承者,不是那些只知道孝顺长辈的乖孩子!你们从哪儿来的,就给我回哪儿去!”

听说外孙成了工人,朱德高兴得不得了:“当工人真棒!就应该去当工人,或者农民也挺好!”

他曾经说过这样的话:“在共产党里,当官不是靠某个人说了算的,得看你有没有真本事。你擅长啥,就得把啥干得出色!”

朱老总管家特别严,这点在军委干过活的陈秉忱心里头明白得很。他亲身体验过,朱老总对家里的事儿那是一点不含糊,规矩多得很。陈秉忱回想起那段日子,真心觉得朱老总治家有方,一点都马虎不得。

1942年那会儿,朱琦刚回到延安,从绥德那边过来。朱德的参谋,就是潘开文那个人,他注意到朱琦洗衣服时手上竟然没肥皂。

接着,潘开文就去内务处申请拿了两块。

朱德得知此事后,把潘开文好好训了一顿,还郑重地跟他说:“往后,别再从公家那儿拿东西给朱琦了,这可不行!”

朱琦因为腿脚不太方便,有一回在行军过程中,搭上了军委总部的车。车还没开动呢,朱德就大声喊道:“你给我下车!”

朱琦从车上下来后,拉着车门,打算返回住的地方。

朱老总严厉地指出:“这事儿可不小!那个踏板是留给警卫员的,不是给你用的!警卫员的担子重得很,他要是不跟车,路上要是有个啥闪失,那可咋整?”

他板着脸,严肃地警告朱琦,以后绝对不能搞任何特殊化。

说起来,朱德的家教,从新中国成立那会儿就能瞧出些门道。他硬是让那个走路不太利索、都已经做到团级干部的朱琦,去铁路部门从学徒干起。这事儿,就足以说明问题了。

美国作家埃德加·斯诺的前妻尼姆·威尔斯这样评价朱德:“他在中国真的很特别,是个十足的人道主义者。身为军人,他不把战争当成荣耀,而是看作消除苦难的工具,这在咱们中国,真的是很少见。他绝对是个心胸宽广、感情丰富的人。”

都说心里没私心,世界就宽广,朱老总从来不这样想,觉得他的后代能靠他的成就悠闲过日子。

另外,他绝对不会动用手中的权力,给家里人搞特殊待遇。

所以,就算朱老总寿命长,活到了1983年那会儿,他也绝不会为朱国华去说情。