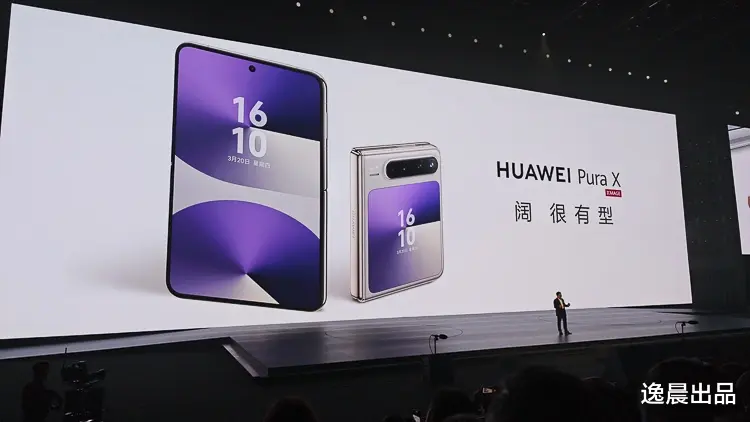

2025年3月20日,华为Pura X折叠屏手机以7499元的起售价高调登场。这款被余承东称为“人人都买得起”的产品,却在发布会后迅速引发舆论海啸。从“全民期待”到“全民失望”,这场争议不仅暴露了华为营销策略的失焦,更折射出中国消费市场日益扩大的阶层认知鸿沟。

一、营销造势与价格落差的戏剧性冲突

余承东在此前多次直播中,以“意想不到的产品”和“全民买得起”为关键词预热新品,甚至宣称“全国人民都会抢购”。这种极具煽动性的表述,成功拉高了消费者对价格的预期——多数人猜测新机定价将在1999-3999元区间,与华为中端机型Nova系列相当。

然而,当Pura X以7499元的价格亮相时,舆论瞬间转向。网友戏称:“余承东重新定义了‘人人买得起’——原来需要贷款才能实现”。这种预期与现实的巨大落差,本质上是华为“高端化叙事”与消费者“性价比惯性”的碰撞。数据显示,2023年中国居民人均可支配收入约4万元,这意味着购买一部Pura X需消耗普通工薪阶层近两个月的收入。

华为并非首次陷入定价争议,但此次的特殊性在于:余承东将“普惠性”承诺与折叠屏这一高溢价品类绑定。尽管他事后解释“成本高昂”,但消费者更在意的是“宣传承诺是否被刻意模糊”——毕竟折叠屏手机的市场均价早已突破万元,所谓“相对便宜”的辩解显得苍白。

二、创新力质疑:从技术突破到“微创新内卷”

Pura X主打的3:2横屏设计,被华为定义为“其他厂商想不到的创新”。但这一说法遭到行业观察者的质疑:三星早在2023年已推出类似比例的折叠屏手机,且OPPO、vivo等品牌也在探索异形屏技术。

更值得玩味的是产品定位的矛盾。Pura X搭载了鸿蒙OS 5系统、玄武水滴铰链、天通卫星通信等高端配置,但这些技术突破反而成为价格高企的“正当化理由”。余承东在回应争议时强调:“成本比普通旗舰直板手机更高”。这种逻辑恰恰暴露了华为的困境——**当技术创新沦为定价权工具时,公众对“黑科技”的期待正逐渐转化为对“溢价借口”的反感。

消费者的失望情绪还源于对比效应。2024年小米Mix Fold 4以5999元价格实现外折形态,荣耀Magic V3凭借碳纤维铰链将重量控制在230克以内。相比之下,Pura X的“横屏+常规折叠”组合显得创新乏力,被网友调侃为“折叠屏赛道上的挤牙膏选手”。

三、阶层话语权的撕裂:从“何不食肉糜”到消费主义批判

这场争议的本质,是不同收入群体对“可负担性”的认知鸿沟。华为员工在虎扑社区辩解称:“余总语境中的‘人人买得起’是相对于三折叠手机而言”。但这种技术性解释未能平息怒火——当一位河南网友计算“7500元相当于种植1万斤小麦的年收入”时,舆论场迅速分裂为两个阵营:

精英阶层认为:“分期12期月付625元毫无压力,买不起应反省自身”;

普通消费者反击:“把手机消费与个人努力挂钩,是新时代的何不食肉糜”。

这种对立背后,是经济增速放缓下公众对消费主义的集体反思。当余承东宣称“要做全行业最好的产品”时,他或许忽略了:在月均3000元可支配收入的现实下,“最好”不等于“最必要”。越来越多消费者开始拒绝为品牌溢价买单,转而追求“够用就好”的实用主义。

四、品牌形象的长期风险:真性情营销的双刃剑

余承东的回应堪称危机公关的典型反面教材。他先以“说话不严谨”自我开脱,再以“虚心接受批评”展现姿态,却始终回避核心问题:高管个人风格与企业宣传口径的边界。

华为员工试图将余承东的言论归因为“真性情”,但这种辩护反而加剧了公众疑虑——当一位常务董事的直播发言能被随意解释为“非官方立场”时,企业的公信力必然受损。更危险的是,这种“狼性营销”正在消耗华为艰难重建的品牌好感。2023年Mate 60系列发布时,民众对“国产突破”的情感共鸣,如今已被Pura X的定价争议对冲殆尽。

结语:高端化的代价与普惠性的悖论华为的困境,是中国科技企业转型升级的缩影。当一家公司既要维持“技术领导者”光环,又试图拥抱大众市场时,必然面临叙事分裂的风险。Pura X事件警示着所有品牌