"全程零接管""高速自动变道""解放双手享受旅途"——这些充满诱惑力的宣传语,正在成为新能源汽车厂商的标配话术。

在车企铺天盖地的营销中,辅助驾驶系统被包装成"自动驾驶"的代名词,在普通大众的眼里,“智能辅助驾驶”就是自动驾驶,就是我可以不用操作车子,也可以开车,方向盘后的驾驶员仿佛成了可有可无的摆设。

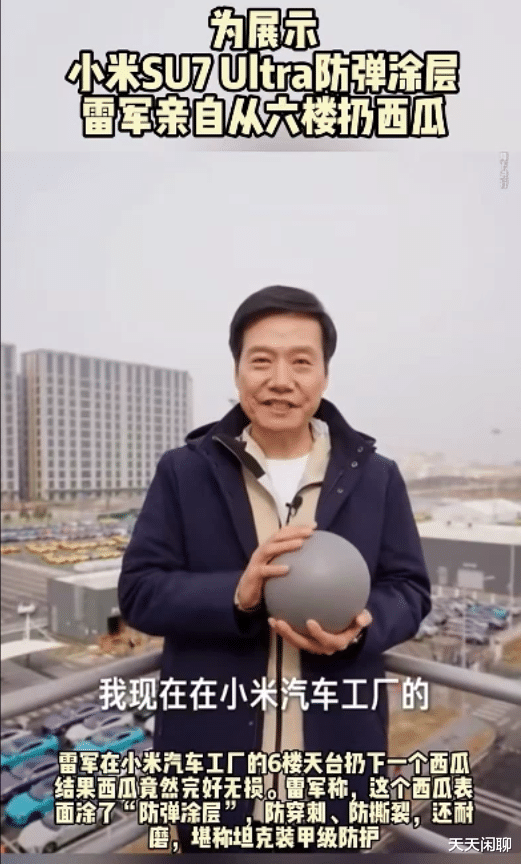

前段时间,小米SU7 Ultra电池包的宣传,雷军亲自演示的"西瓜防弹电池测试"视频全网刷屏,西瓜涂了防弹涂层从六楼摔下,用极具冲击力的视觉语言塑造技术安全感。

华为问界的NCA智驾系统更以"老司机般丝滑"的广告词收割市场。

可是这一切在2025年3月29日,小米SU7在安徽高速的爆燃事故将辅助驾驶的安全争议推向高潮。安徽高速上那辆小米SU7撞向隔离带时,燃烧的车架,三位去考编路上在校女大学生逝去的生命,彻底撕碎了这场技术乌托邦的幻象。

这场惨烈事故暴露了行业集体性宣传失范:根据事故数据,从系统发出风险提示到碰撞发生仅间隔2-4秒。

不少的网友会质问:"谁能2秒钟反应?"何况还是因为十分信任智能辅助驾驶。

而车企在宣传中刻意弱化的正是这种致命的时间差——当驾驶员从放松状态切换至紧急接管时,人类的生理反应极限与系统容错窗口形成死亡交叉。

而且有个十分更讽刺点,前段时间华为问界M7在另一起7车连环追尾事故中成功避险的案例被大家正面传播,却鲜少有人提及苏州某车主因AEB系统失效导致事故后与华为的维权拉锯战。

现在的车企宣传和实际发生事故构建了畸形的技术和社会认知:成功避险归功于系统,事故责任推诿于用户。

血泪教训:智能辅助驾驶的认知陷阱1. "系统全能论":被神化的技术边界华为智驾系统在江西某高速事故中的表现极具代表性:驾驶员开启辅助驾驶后低头看手机,车辆径直撞向施工车辆。事后调查显示,系统既未识别锥桶也未触发警报,而车企宣传中却强调"99%场景覆盖"。这种矛盾揭示了技术本质——现有系统依赖摄像头与毫米波雷达的有限感知,对临时路障、特殊天气、异形障碍物的识别存在致命盲区。

小米SU7事故中,改道施工的路障恰处于系统决策模型的边缘场景,当算法陷入"是否跨实线变道"的伦理困境时,车企用实验室理想场景构建技术神话,却将现实风险转嫁给用户。

2. "责任转移论":模糊的法律灰色地带深圳某车主开启辅助驾驶撞伤行人后,保险公司以"系统缺陷"拒赔的案例引发热议。根据《智能网联汽车管理条例》,L2-L3级系统事故仍由驾驶员担责,但车企宣传时刻意营造"技术兜底"的错觉。

车企在车型配置上的“技术分层”,进一步加剧了公众认知混乱。同一车型的低配与高配版本,往往存在硬件与算法的双重阉割,形成“同一品牌、两种安全”的荒诞:

传感器减配:感知能力的致命落差华为智界S7低配版仅搭载视觉方案,而高配版配备激光雷达+毫米波雷达融合系统。在苏州某雨天事故中,低配车辆因摄像头受雨水干扰未能识别前方抛锚车辆,而同期高配版凭借激光雷达提前2秒预警。这种“配置歧视”直接导致低配车主承担更高风险。

但是企业在宣传的时候,都会以智能辅助驾驶位前提来宣传,会以很小的字来警示。

车企的“配置游戏”与“话术狂欢”,本质上是将用户教育成本转嫁给消费者。消费者对“智能”的误解,往往源于车企刻意构建的认知偏差:

术语混淆:将“辅助驾驶”包装为“自动驾驶”,用“零接管”“解放双手”等词汇暗示技术完备性;

场景误导:在广告中展示极端场景(如夜间暴雨自动避让),却未标注“仅为演示效果”;

责任模糊:用户手册中的免责条款使用极小字体,与宣传页面的“技术无敌论”形成鲜明对比。

这种系统性误导的直接后果是用户行为失范:某车主全程睡觉,称“销售说这车能自己开”,当事故发生后,车企往往以“用户未遵守操作规范”为由推卸责任,却回避自身在宣传中的诱导性话术。

车企与自媒体联手打造的视觉盛宴,掩盖了一个残酷现实:同一车型的低配与高配版本,在辅助驾驶能力上存在代际差距。这种“技术分层”通过三类手段完成:

传感器阉割:感知能力的降维打击华为智界S7低配版仅配备6摄像头+1毫米波雷达,而高配版搭载3激光雷达+12摄像头+6毫米波雷达。在苏州某雨天事故中,低配车辆因摄像头被雨水遮蔽未能识别抛锚卡车,而高配版凭借激光雷达穿透雨雾提前预警。自媒体评测视频却清一色使用高配车型,营造“全系智驾无忧”的假象。

算力锁区:决策延迟的生死时速小鹏G9低配版采用英伟达Orin-X(254TOPS),高配版搭载双Orin-X(508TOPS)。实测显示,面对“鬼探头”场景时,低配版制动响应比高配版慢0.5秒——这相当于以60km/h行驶时减少8.3米的制动距离。

软件分层:功能边界的认知欺诈蔚来ET5标榜“全域领航辅助”,但低配版因缺乏高精地图支持,实际只能在5%的高速路段启用;高配版通过订阅服务解锁全域功能,但自媒体评测时往往借用工程测试账号,展示的功能与用户实际体验存在断层。

这种“配置游戏”导致消费者陷入双重困境:

认知错位:以为20万元车型的辅助驾驶与40万元顶配版“只是少个真皮座椅”;

行为失范:低配车主参照高配评测视频的操作逻辑,在系统边界外盲目信任自动驾驶。

流量狂欢背后的安全伦理危机在算法推荐机制的助推下,自动驾驶视频的“戏剧性”与“危险性”正形成畸形的流量密码:

危险行为诱导:某汽车UP主拍摄“高速公路全程睡觉”视频,而且只用塑料瓶来控制方向盘。

这些内容正在扭曲公众的风险认知,深圳某理想L9车主在开启NOA后躺平睡觉,更可怕的是,事故视频本身也成为流量商品。要打破这场“合谋的幻觉”,需要多方协同:

平台责任前置对标注“自动驾驶”“零接管”的视频强制添加风险提示浮窗,仿照烟盒警示语设计(如“本视频经过剪辑,实际驾驶需全程监控”);建立自动驾驶内容分级制度,禁止展示危险操作(如双手离开方向盘)。

评测标准统一要求汽车自媒体披露测试车辆的具体配置、软件版本、测试路段属性(开放/封闭道路、高精地图覆盖度)。参照CNCAP建立辅助驾驶评测体系,针对不同配置车型设置差异化的场景库。

用户教育革新车企应在车机系统中植入“认知校准模块”:当用户首次开启辅助驾驶时,强制观看其购买车型的真实事故案例(如低配版雨雾天识别失败录像),用冲击性画面建立风险敬畏。

破局之道:重建技术伦理与用户主权要打破这一困局,需从三个维度重构行业规则:

宣传合规化建立强制披露标准,要求所有涉及辅助驾驶的广告必须标注以下信息:

功能生效的时速、道路类型限制;

硬件配置与软件版本差异;

接管响应时间与系统失效场景案例。

教育场景化推行“驾驶能力认证”制度:用户在激活辅助驾驶前,需通过VR模拟极端场景测试(如系统突然退出、传感器失效),未达标者限制功能使用。

当我们在短视频里为自动驾驶的“丝滑变道”点赞时,请记住这些事实:

特斯拉FSD Beta的每一次“零接管穿越”,背后是800万英里的影子模式数据喂养12;

华为ADS 3.0的“乡村道路自由”,依托的是每公里造价万元的高精地图;

智能辅助驾驶≠自动驾驶,强调的是辅助,而非什么都不管。

技术从不是非黑即白的童话,唯有撕开营销话术的糖衣,正视配置落差的鸿沟,警惕流量至上的异化,我们才能真正驾驭智能时代的车轮——毕竟,在生命的长路上,没有一条视频可以剪辑重来。

当车企将“智能”作为营销狂欢的燃料时,请记住:

没有一颗芯片能承担生命的重量,激光雷达的探测距离再远,也抵不过人类对危险的敬畏之心;

没有一行代码能改写物理定律,电芯倒置设计再精巧,也需为机械门锁留一条生路。

智能汽车的终极命题,不在于“机器能否替代人类”,而在于“技术如何守护生命”。唯有打破宣传的虚妄、弥合配置的断层、重建责任的共识,才能让每一次出行,真正通向安全的未来。