一个晴朗的早晨,我走进了一间新开的咖啡馆。

这里装潢舒适,咖啡香气扑鼻,但围坐的顾客却寥寥无几。

老板是个中年人,满脸愁容坐在吧台后面。

一番交谈之后得知,他曾是个公务员,满怀信心辞职开了这家咖啡馆。

短短几个月,他已经亏了几十万。

他怔怔地看着我说:“真没想到,开家咖啡馆会这么难。

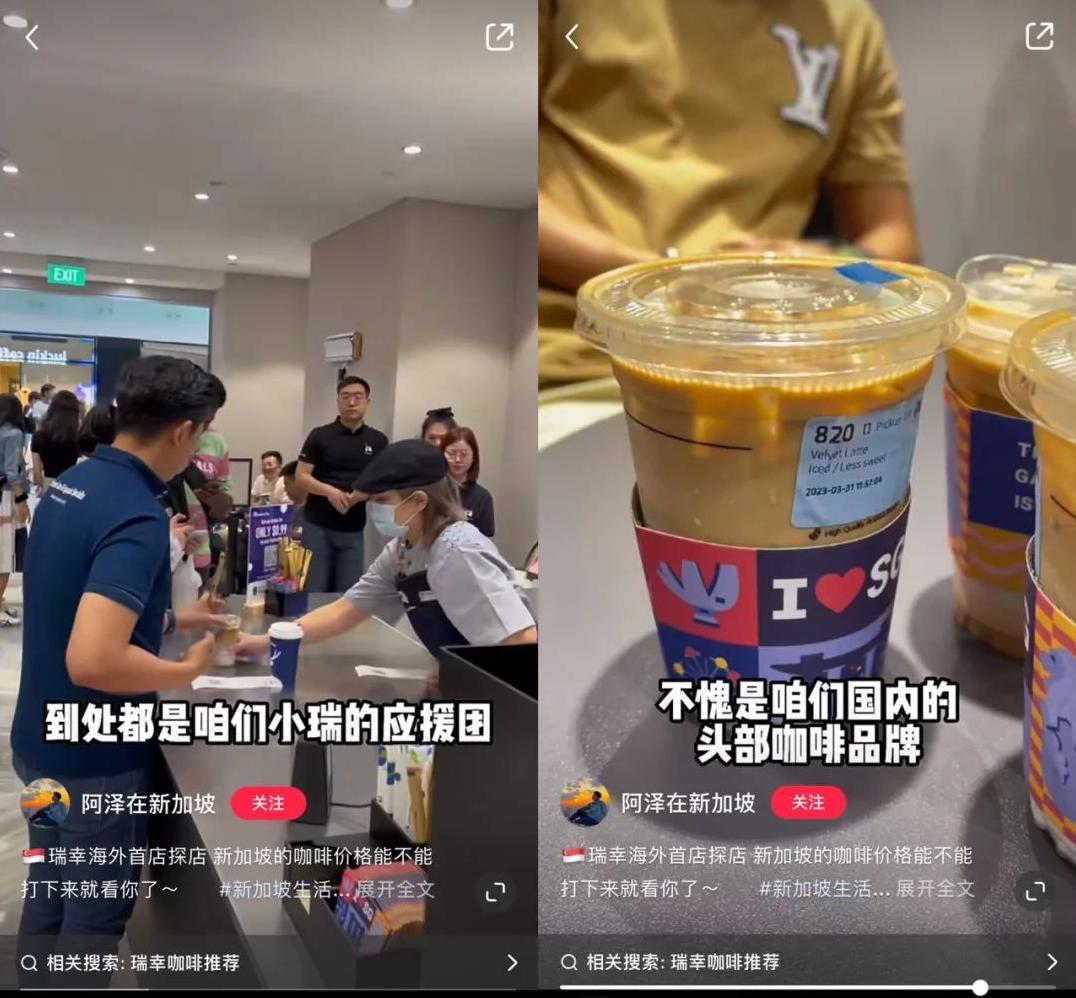

”这位咖啡馆老板的遭遇,让我猛然意识到,尽管瑞幸仍在大放异彩,整个咖啡行业却已不再如前几年那般“性感”。

咖啡市场的饱和度与渗透率分析

说起咖啡市场的渗透率,很多人都会惊呼:一二线城市的咖啡馆真是多得人眼花缭乱。

事实确实如此,据统计,2021年,一二线城市的咖啡渗透率已经达到了67%。

也就是说,咖啡在这些地方已经成了“日常饮品”。

不过,一二线城市看似繁荣的咖啡市场背后,其实已经十分接近饱和。

更多的新店开在了三四线城市甚至县城。

这些地方曾经是“咖啡荒漠”,但现在却在逐渐变成“绿洲”。

根据美团的数据,2021年,三线城市的咖啡订单量同比增长接近2倍,四五线城市则增长了250%以上。

这些数据说明,随着教育程度和可支配收入的提升,咖啡在中国的渗透率正在持续扩展。

不过,新进入市场的店家们面对的竞争也更加激烈。

一家接一家地开,但能撑下去的又有多少呢?

瑞幸与星巴克:咖啡行业的巨头之争谈到中国的咖啡市场,瑞幸和星巴克的名字总是绕不过去。

这两个品牌可以说是当下的超级巨头。

目前,瑞幸在中国有超过9,300家门店,而且门店数量还在以惊人的速度增加。

星巴克也不遑多让,2023年在中国的门店已经超过了6,200家,并且还在继续扩张。

那么,为什么瑞幸和星巴克能够在激烈的市场竞争中脱颖而出呢?

这两个品牌的共同点在于它们都形成了自己的网络效应。

换句话说,当用户数量达到了一定规模后,新进入市场的企业就很难再分一杯羹了。

瑞幸通过灵活的小店模式和极具吸引力的价格政策迅速崛起,而星巴克则凭借其品牌效应和优质服务持续吸引顾客。

两大巨头齐头并进,似乎已经预示了中国咖啡市场的未来:小品牌要么被收购,要么被淘汰。

咖啡行业的边际成本与区域限制在咖啡行业,能否降低边际成本是决定一个品牌能否长期生存的关键。

规模效应能够带来成本优势,但这在中国咖啡市场似乎已经不再适用,尤其是对于现磨咖啡。

速溶咖啡靠电商物流不受地域限制,但现磨咖啡就不一样了。

需要依托门店,更讲究便捷性和固定的服务半径。

一杯现磨咖啡,要保证口感好,就必须尽快送到消费者手中。

但一旦超出这个服务半径,咖啡的风味可能会大打折扣,这无形中限制了扩展的步伐。

此外,近几年的价格战也愈演愈烈。

传统的一二线城市,已经从瑞幸的10到20元一杯,卷到了5元甚至3块9,这样的“血战”方式并不可持续。

咖啡市场,确实在边际成本上的特性上遇到了不小的挑战。

瑞幸的商业模式与未来展望不管咖啡行业怎么变,瑞幸之所以能一直“性感”,在于它独特的商业模式和持续的创新能力。

瑞幸最令人惊叹的是它不断制造爆款的能力。

无论是“生椰拿铁”还是“碧螺知春拿铁”,这些新品都能在推出后迅速引爆市场。

这背后是瑞幸强大的数据和研发能力,它通过对市场趋势的精准把握,几乎每推一款新品都是爆单,即便是2023年,一季度推出的新品单月销量也创下了447万杯的纪录。

除了制造爆款,瑞幸还有一套快速复制的模式。

不像星巴克的大店模式,瑞幸采用的是小店模式。

这种方式,可以高效低成本的开店,有效撇去了租金和装修的高昂开支。

因为小而灵活,它能够迅速适应不同市场,快速扩展。

盈利能力是瑞幸的第三个武器。

它的数字化供应链管理,不但提高了供应链效率,也极大降低了成本。

瑞幸建立了全国领先的全产线自动化智慧型烘焙基地,从原材料采收到产品制作全部由科技赋能,进一步提升了利润空间。

结尾:咖啡行业的市场竞争从未停止,但不变的是某些品牌的独特魅力。

瑞幸之所以能在激烈的市场竞争中胜出,不仅仅在于它不断推出的新品,更在于它灵活高效的商业模式和强大的供应链能力。

也不能忽略其他品牌的努力与拼搏,在激烈的市场洗牌中,谁都不愿轻易退出。

总之,虽然咖啡行业可能不再像早年那样一片光明,但对于那些能真正理解并满足消费者需求,拥有强大创新能力的品牌来说,机会仍然无处不在。

未来是否能笑到还得看谁能在这场竞争中的稳定输出。

这也是我们每个消费者在选择咖啡时,细细品味背后的品牌故事时,更值得思考的地方。