在20世纪的历史长河中,斯大林以其强大的影响力深刻塑造了苏联乃至世界的格局。而他的崛起,与列宁有着千丝万缕的联系。列宁对斯大林的发现与提拔,不仅是个人赏识的结果,更是苏联革命与建设复杂历史进程的必然选择,背后有着深刻的政治、历史与现实因素。

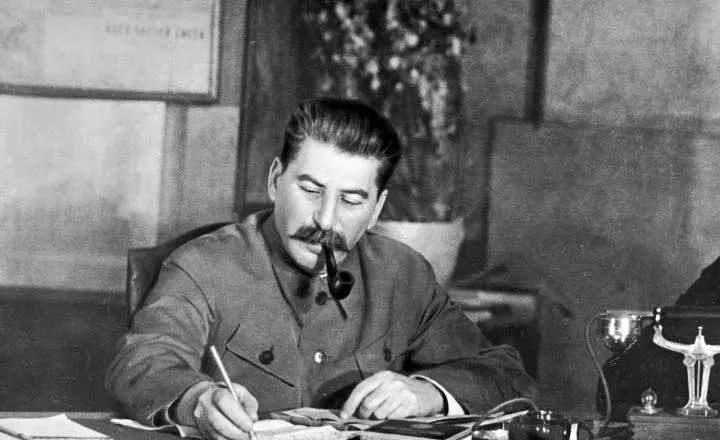

斯大林,原名约瑟夫·维萨里奥诺维奇·朱加什维利,出生于格鲁吉亚的一个贫苦家庭。艰苦的成长环境塑造了他坚韧不拔、果敢决绝的性格。青年时期的斯大林深受马克思主义思想的影响,积极投身革命活动。他参与组织工人罢工,传播革命理念,很快成为格鲁吉亚地区革命运动的活跃分子。

1901年,斯大林加入俄国社会民主工党,从此全身心投入推翻沙皇统治的革命洪流。他多次组织罢工和示威活动,尽管面临被捕、流放的危险,仍坚定不移。1902年至1913年间,斯大林先后7次被捕,6次流放,但每次都设法逃脱并继续革命工作。在这期间,他逐渐在党内崭露头角,以其坚定的革命立场和出色的组织能力赢得了同志的认可。他在高加索地区领导的革命活动,使他成为当地革命力量的核心人物之一,也引起了俄国社会民主工党高层的关注,其中就包括列宁。

列宁作为俄国革命的领袖,一直在寻找有能力、有信念的同志来推动革命事业。他从党内同志的汇报以及斯大林发表的一些文章和参与的活动中,注意到了这个来自格鲁吉亚的革命者。斯大林对马克思主义的深刻理解,以及在实际斗争中展现出的无畏勇气和组织才能,给列宁留下了深刻印象。

1912年,在列宁的提议下,斯大林缺席当选为俄国社会民主工党(布)中央委员会委员,并负责领导俄国中央局的工作。这一任命标志着斯大林开始进入党的核心领导层,是列宁对他的初步信任与提携。此后,斯大林积极贯彻列宁的革命路线,在组织工人运动、宣传布尔什维克思想等方面发挥了重要作用。他参与创办《真理报》,通过这份报纸传播布尔什维克的主张,为革命思想的普及做出了贡献。

第一次世界大战爆发后,俄国社会陷入了更深的危机。列宁提出了“变帝国主义战争为国内战争”的口号,主张推翻沙皇统治,建立无产阶级政权。斯大林坚决支持列宁的这一主张,并在实际行动中积极推动。1917年俄国二月革命推翻了沙皇统治,但政权落入了资产阶级临时政府手中。在这关键时刻,列宁从国外秘密回国,发表了著名的《四月提纲》,为布尔什维克党制定了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线。斯大林坚定地站在列宁一边,积极宣传和贯彻《四月提纲》的精神,在党内和工人群众中为革命的下一步行动奠定思想基础。

在十月革命的筹备和发动过程中,斯大林更是发挥了重要作用。他参与了起义的组织和策划工作,协助列宁制定战略计划。1917年11月7日(俄历10月25日),十月革命取得胜利,世界上第一个社会主义国家诞生。革命胜利后,新生的苏维埃政权面临着内忧外患的严峻考验。在国内,白卫军发动叛乱;在国外,协约国列强对苏俄进行武装干涉。在这艰难的岁月里,斯大林始终坚定地站在列宁身边,为保卫苏维埃政权而不懈努力。他被派往重要战场指挥作战,展现出卓越的军事领导才能和坚定的革命意志。例如,在察里津保卫战中,斯大林亲临前线,采取果断措施稳定了战局,为保卫苏维埃政权立下了赫赫战功,也进一步赢得了列宁的信任与赏识。

随着时间的推移,斯大林的权力和影响力不断扩大。在列宁晚年,他对斯大林的态度变得复杂起来。一方面,斯大林在领导国家建设和应对国内外挑战方面展现出了强大的能力和决心,在组织经济建设、巩固国防等方面做出了一定成绩。他推行的一些政策,如农业集体化和工业化建设,在短期内使苏联的经济和军事实力得到了显著提升。

另一方面,斯大林性格中的一些弱点也逐渐暴露出来。他在工作中表现出的专断作风和权力欲引起了列宁的担忧。列宁在晚年口授的《给代表大会的信》等文件中,对斯大林的一些行为提出了批评,并建议对他的权力进行一定限制。然而,由于列宁的健康状况恶化以及当时苏联复杂的政治局势,这些建议未能得到充分实施。斯大林凭借其在党内积累的威望和掌握的权力,继续在苏联的政治舞台上发挥主导作用。

列宁对斯大林的发现与提拔,是苏联历史发展的关键环节。在苏联革命与建设的早期阶段,斯大林在列宁的引领下,从一个地方革命活动家成长为国家的重要领导人,为苏联的诞生、巩固和初步发展做出了不可磨灭的贡献。他在军事、政治、经济等领域的努力,帮助苏联在艰难的环境中站稳脚跟,并逐步走向强大。

然而,斯大林后来的执政也带来了一系列问题。他的高度集权统治模式在一定程度上违背了民主原则,大规模的肃反运动造成了大量冤假错案,给苏联的政治生态和社会发展带来了严重伤害。这也引发了人们对于列宁与斯大林关系的深入思考。从历史的角度看,列宁对斯大林的提拔是基于革命和建设的现实需要,是在特定历史条件下做出的选择。而斯大林后来的发展超出了列宁的预期,这既反映了个人性格和权力的复杂关系,也揭示了苏联社会主义建设道路的曲折与艰辛。