天命难违,时运不济。面对覆灭,无力回天。纵观中国历史,众多末代帝王往往将王朝的覆灭归咎于天意。他们坚信,若非天意如此,自己的江山不会倾覆,命运也不会如此悲惨。这种将失败归因于超自然力量的做法,成为了这些君主解释自身不幸的常见方式。

人们常常忽视了一个事实:自身的行为可能正是命运转折的关键所在。与其一味地将责任推给外界因素,不如静下心来反思,在人生历程中究竟做出了哪些不当选择。这种自我审视的态度,远比抱怨更有助于个人成长与进步。

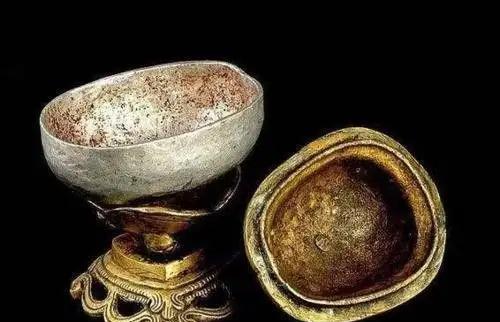

在中国历史上,宋朝以其经济繁荣而闻名,但同时也是皇权悲剧频发的时期。以宋徽宗为例,他经历了著名的靖康之变,其遭遇已广为人知。然而,南宋的宋理宗命运同样悲惨,他的头颅竟然被制成了酒杯,这一事件深刻反映了当时皇权的脆弱与动荡。

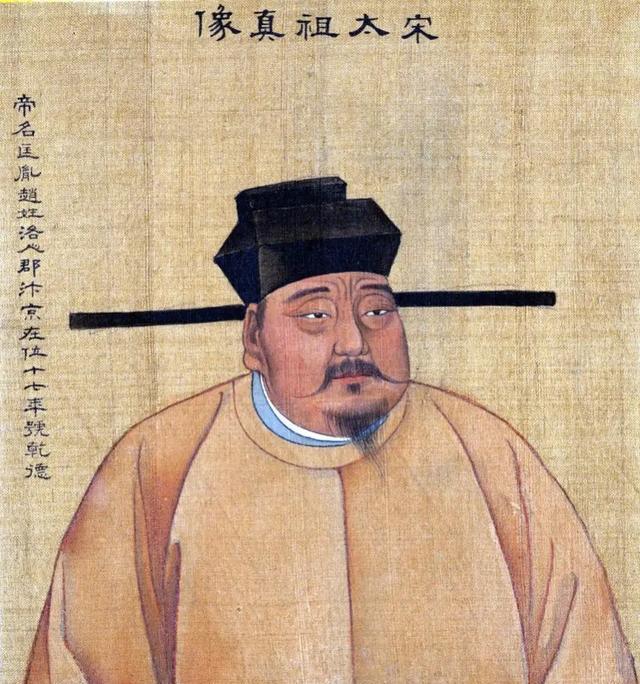

宋太祖赵匡胤算是倒了大霉。他通过“杯酒释兵权”这招,轻松解除了将领们的兵权,确保没人敢打他皇位的主意。可谁能想到,他的死却成了千古悬案——“斧声烛影”的谜团至今都没解开,还被评为中国古代十大未解之谜之一。

【宋徽宗】

尽管相隔千里,山川阻隔,谁能告诉我昔日的宫殿究竟在何方?每当思念涌上心头,只能在梦中偶尔相见,却无法证实那场景的真实性。更无奈的是,有时连梦都不愿光顾,让人无处寄托这份牵挂。

宋徽宗赵佶堪称中国历史上极具艺术天赋的帝王代表。即便在金兵押解北上的艰难旅途中,这位才华横溢的皇帝依然坚守着对艺术与美的执着追求。他的精神世界始终保持着那份独特的诗意与浪漫,不曾因国破家亡而丧失。这种在逆境中依然坚持艺术理想的精神,充分展现了他作为艺术家皇帝的特质。赵佶的艺术修养与内心追求,使他在中国历代帝王中独树一帜,其艺术成就至今仍为后世所推崇。

赵佶用瘦金体创作《燕山亭》时,后人对他的真实情感产生了疑问。作为亡国之君,他似乎缺乏应有的觉悟,但这首词的艺术价值却无可否认。词中既没有流露出明显的悲凉,也没有表现出对国破家亡的深刻反思,反而展现出一种超然物外的态度。这种与身份不符的情感表达,使得这首词在文学史上显得格外特别。尽管后人对其创作动机众说纷纭,但《燕山亭》在艺术上的成就依然值得称道。

宋代是词的黄金时期,当时人们更倾向于用词来表达内心感受。如果换成其他人来抒发情感,很可能就是简单的两个字——“国粹”。

宋徽宗未曾料到,抵达金国后,他将面临何种屈辱,以及生命的终点将以何种形式到来。昔日的故土,已无他的立足之地。

根据史料记载,金国擒获宋徽宗和宋钦宗的主要意图在于制约南宋朝廷。然而,作为战败者,这两位宋朝皇帝在金国并未获得应有的皇室待遇。尽管他们曾是九五之尊,但在金人眼中不过是战俘身份,自然无法享有帝王级别的礼遇。金国统治者虽然利用他们作为政治筹码,却始终以对待囚徒的方式处置这两位亡国之君。

这些被俘的君主被迫穿上羊皮,绕着金国大帐跪地爬行。昔日的九五之尊,此刻与最低贱的奴仆无异。他们的尊严被彻底践踏,身份地位一落千丈。这种羞辱性的仪式,不仅是对他们个人的侮辱,更是对其所代表王朝的彻底否定。曾经高高在上的统治者,如今只能以最卑微的姿态,在敌国面前俯首称臣。

更为重要的是,宋徽宗在屈辱中苟活了九年,最终去世。令人震惊的是,据传他的遗体被当地百姓熬制成了灯油。尽管这一说法出自野史,但其真实性令人不寒而栗,不敢细究。

【宋理宗】

古语有云,前人的教训就是后人的指南。前人的过失,后人理当引以为戒,然而宋理宗却对此不以为然。

宋徽宗派遣使者与金国达成海上之盟,这一决策导致辽国灭亡,最终使宋朝自身陷入困境,徽宗也沦为俘虏。而宋理宗在面对蒙古的联合提议时,居然又一次选择了接受。

在他全力抵抗的过程中,金国在南宋及其盟友的联合攻势下最终覆灭。然而,这场胜利并未给南宋带来长久的安稳,反而使其陷入了难以自保的困境。

尽管南宋政权顽强支撑了将近50年,但终究未能逃脱灭亡的结局。偏居江南的南宋王朝,不过是蒙古铁骑征服路上的一个目标。随着元朝统一全国,前朝积累的财富自然成为各方势力觊觎的对象,激发了人们的贪婪之心。

杨琏真迦凭借出色的口才成功获得江南都道统的职位后,开始将目光投向南宋皇室陵墓。大量财富的诱惑让他欲壑难填,即使已经获取了巨大利益,他依然感到不满足。

想要在权谋游戏中崭露头角,手中必须握有足以震慑四方的筹码。没有这些实实在在的成果,即便站在聚光灯下,又能拿什么来彰显自己的实力?说白了,没有过硬的成绩单,想在名利场中立足,无异于空手套白狼。这些战利品就是他们立足的资本,也是他们在社交场合中自抬身价的本钱。

在极端心理驱使下,杨琏真迦将宋理宗保存较好的遗体作为达成个人目标的媒介。

元朝覆灭后,朱元璋寻回了被制成酒杯的头颅。尽管人们普遍认为朱元璋手段残忍,但他在面对这一事件时也不禁感叹:“为何还要如此残酷?”

【宋太祖】

在历史的长河中,胜利者往往被奉为英雄,而失败者则被贬为叛逆。这种现象看似不公,却屡见不鲜。为何在权力争夺中,一旦有人胜出,其余参与者便会被贴上叛乱的标签?难道权力与地位真的由血统决定?为何在权力斗争尘埃落定后,这一切便有了定论?

即便难以接受,也无法否认这一历史真相。然而,宋太祖的悲剧与之前的两位皇帝不同,他并未遭受外族的屈辱。他的生命终结得扑朔迷离,始终是个未解之谜。

宋朝的国号和皇室姓氏都没有改变,仍然是赵家天下。然而,皇位的交接过程却异常复杂,充满了未解之谜。整个事件的发展让人难以捉摸,留下了许多疑问。

根据史书记载,宋太祖赵匡胤的去世被简单地归因于疾病。然而,作为一国之君,他的离世仅用几句话概括,显得过于草率。这种对帝王之死的简略描述,难免让人感觉不够重视和详尽。

相比之下,民间流传的"斧声烛影"传说,由于充满神秘色彩,反而更容易让人信以为真。就像玄武门之变那样,在权力更迭的关键时刻,赵光义怎么可能毫无动作?历史往往在细节处隐藏着真相,这些扑朔迷离的故事虽然缺乏确凿证据,却总能引发人们的无限遐想。

在缺乏确凿证据的情况下,这些说法只能算作推测。宋太宗的悲剧不仅在于他的死亡充满疑团,更在于他亲手建立的王朝后来走向了极端化的歧途。

最初解除武将权力的做法,本意是削弱军事将领的势力,但最终却演变为由文官掌控军队的局面。当文臣敢于直接批评皇帝时,人们往往称赞他们勇气可嘉、忠心耿耿。

战士们在战场上拼死抵抗,直面敌人的炮火,却还要时刻警惕背后的暗箭,这种处境实在令人心寒。他们用生命捍卫国家,却不得不分心防备来自内部的威胁,这种双重压力让人倍感无奈。历史一再证明,最危险的敌人往往不是明处的对手,而是那些隐藏在暗处的利刃。