引言:

世人皆知左权将军是抗日战争中牺牲的最高将领,却鲜有人知他的妻子刘志兰在他牺牲后的故事。1942年,年仅37岁的左权将军在太行山区为掩护八路军总部突围而壮烈牺牲,留下了刘志兰和年幼的女儿。六年后,当人们得知刘志兰再婚的消息时,都感到既意外又感慨。更令人惊讶的是,她的第二任丈夫竟是左权将军生前最信任的人,是那个曾经朝夕相处、出生入死的战友。这究竟是怎样的一段历史因缘?又有着怎样令人唏嘘的故事?

一、左权将军的英勇人生

世人多知左权将军是黄埔军校第一期学员,却不知他在入校前就已是湖南讲武堂的佼佼者。1905年,左权出生在湖南浏阳一个普通农民家庭,自幼饱读诗书的他17岁就考入了湖南讲武堂。那时的左权,已经展现出非凡的军事才能,经常在战术推演中一鸣惊人。

1924年,孙中山先生在广州创办黄埔军校,左权闻讯后毅然决然南下报考。当时主考官蒋介石见到左权的履历,很是赞赏这位年轻人的才华。第一期开学时,蒋介石特意将左权编入步兵科第一队,这在当时可是莫大的荣誉。

有趣的是,在黄埔军校读书期间,左权与后来的开国元帅林彪同窗共读。两人都以优异的成绩毕业,但谁也没想到,他们日后会成为抗日战争中八路军的重要将领。1926年,左权随北伐军转战各地,在漫天枪林弹雨中,他逐渐成长为一名出色的指挥官。

不为人知的是,1931年,左权在江西参加红军后,曾在中央军事政治学校担任教官。他的课堂总是座无虚席,不仅因为他渊博的军事知识,更因为他善于用生动的战例讲解战术要领。当时的学员中,不少后来都成为了解放军的高级将领。

1937年全面抗战爆发后,左权被任命为八路军副参谋长。在这个岗位上,他展现出了卓越的军事才能。有一次,日军对太行根据地发动进攻,左权临危受命,指挥部队在平型关伏击日军运输队,一举歼敌数百,缴获大量军需物资。这场战斗不仅打出了八路军的威风,更坚定了全国人民抗战必胜的信念。

与彭德怀将军共事期间,左权展现出了非凡的参谋才能。1940年,日军对太行根据地发动"蚕食"战术,企图逐步蚕食我军根据地。左权经过细致分析,向彭德怀建议采取"敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追"的游击战术。这一建议得到彭德怀的高度赞赏,并在实践中取得显著战果。

最令人称道的是,左权在担任八路军副参谋长期间,始终坚持深入一线。他经常化装成普通农民,深入敌占区侦察地形,了解敌情。有一次,他竟在日军眼皮底下待了整整三天,绘制了一份详细的地形图,为后来的战斗指挥提供了重要依据。

二、刘志兰与左权的战时婚姻

1937年的延安,正值抗日战争全面爆发之际,刘志兰作为西北联大的学生代表来到这片红色热土。当时的延安,汇聚了全国各地的进步青年,而刘志兰以其出众的才华和气质很快在延安青年中脱颖而出。她不仅精通英语和俄语,还擅长文学创作,在延安文艺界颇有名气。

"延安四美"这个称号并非浪得虚名。在当时的延安,不仅有江青、王若飞夫人严慰冰,还有著名作家丁玲等知识女性。刘志兰虽年轻,但她对革命事业的执着追求和知识素养,使她在这群才女中也毫不逊色。她在西北联大期间,除了担任学生会干部,还积极组织抗日救亡活动,常常在街头演讲,宣传抗日理念。

1939年初,时任八路军副参谋长的左权在一次军事会议后去西北联大作报告,这是他们第一次相遇。当时刘志兰正在组织一场抗日歌咏活动,左权对这位年轻女学生的组织能力印象深刻。后来通过彭德怀将军的介绍,两人开始书信往来。

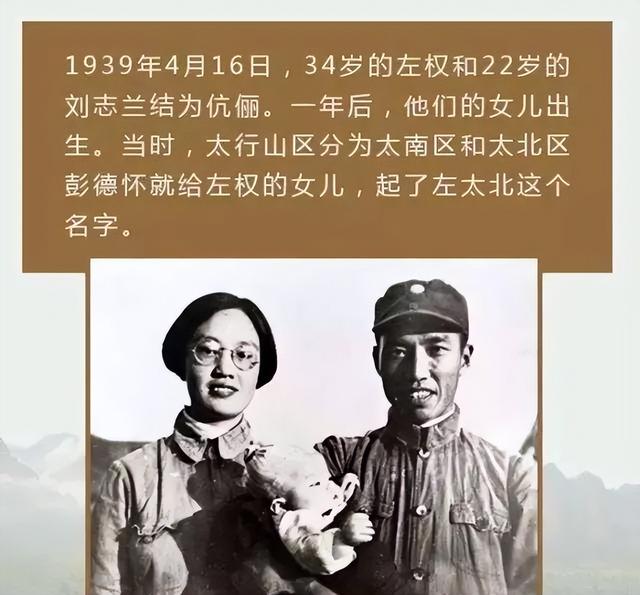

在延安,婚姻大事向来十分慎重。组织上专门派人对两人的政治背景、家庭情况进行了详细调查。经过半年的相处,组织批准了他们的婚姻申请。1939年4月16日,在八路军总部潞城北村,朱德总司令亲自为他们主持了婚礼。这场婚礼可谓简朴却庄重,除了一桌简单的饭菜,就是几位老长官的祝福。

婚后的生活并不轻松。作为八路军高级将领,左权常年在外征战,有时一个月也见不上一面。刘志兰除了继续在西北联大学习,还承担起了后方支援工作。她和其他军嫁一样,织袜子、缝军装、准备药品,为前线将士提供支持。

1940年,他们的女儿左太北出生。左权难得回家几天,总会抽时间帮忙照看女儿。在一封家书中,他详细记录了如何给女儿换尿布、冲奶粉的经历。这些平凡的家务活,在战火纷飞的年代显得格外珍贵。

刘志兰深知丈夫身负重任,从不因家事打扰他的工作。每当左权要出发去前线时,她都会准备一些简单的生活用品,默默地塞进他的行囊。有时,她也会给左权寄去一些自己写的诗词,表达对丈夫的思念之情。

虽然相处时间不长,但这对军旅伉俪在短短三年婚姻生活中,创造了许多感人的故事。1941年冬,左权冒着严寒回到延安看望妻女,看到刘志兰为战士们赶制棉衣到深夜,他二话不说就坐下来,和妻子一起干到天明。这种默契的配合,正是革命伴侣最真实的写照。

这段婚姻虽然短暂,却体现了革命战争年代知识分子的担当与情怀。他们的结合,不仅是个人的姻缘,更是革命事业中相知相惜的典范。在那个特殊的年代,像左权和刘志兰这样的革命伴侣,共同为抗日救国事业奋斗,书写了一段特殊的战时婚恋史。

三、左权将军的壮烈牺牲

1942年5月16日,这是一个注定被历史铭记的日子。日军对太行山区发动了大规模"扫荡",调集精锐部队约3万人,分三路向八路军总部所在地集中进攻。面对这场空前的军事威胁,八路军总部决定实施战略转移。

在转移途中,敌军的包围圈不断缩小。5月25日凌晨,八路军总部机关在左权将军的带领下,从黎城县西南方向突围。当时的情况十分危急,日军已经占领了周边的制高点,并在要道设置了多处封锁线。

这次突围行动中,左权将军担任了掩护部队的指挥官。他率领警卫营和通信连共约200余人,在涉县张茂干村附近布置防线。当时敌军的火力十分猛烈,但左权将军临危不乱,指挥部队采取跳跃式推进,成功吸引了敌军的主要火力。

在掩护过程中,一个鲜为人知的细节是,左权将军曾有机会撤离。当时,警卫员发现一条可以突围的小路,但左权将军坚持留下来继续掩护。他对警卫员说的最后一句话是:"掩护部队首长撤退是我的责任。"

战斗持续了整整一个上午。在左权将军的指挥下,掩护部队采取了多次反击,有力延缓了敌军的进攻步伐。根据当时在场的战士回忆,左权将军一直在最危险的地方指挥战斗,多次组织战士打退敌军的进攻。

中午时分,战况更加激烈。日军调来了山炮对阵地进行狂轰滥炸。左权将军正在观察敌情时,一发炮弹在他附近爆炸。根据幸存战士的证言,爆炸发生后,将军仍然站在指挥位置上,继续发出命令。

下午两点左右,在第四次组织反击时,左权将军不幸中弹。当时他正站在一块突出的岩石上指挥战斗,一颗子弹击中了他的胸部。即便在这种情况下,他仍然坚持指挥,直到失血过多而倒下。

战后的调查显示,在左权将军牺牲的地点周围,发现了大量敌军的弹痕和炮坑,证实了当时战斗的惨烈程度。通过掩护部队的英勇战斗,八路军总部机关成功突出了敌人的包围,安全转移到了预定地点。

这场战斗中,左权将军和近百名战士壮烈牺牲。他们的牺牲为总部机关的安全转移争取了宝贵时间。根据战后统计,掩护部队共击退敌人十余次进攻,消灭敌军百余人,创造了八路军战史上的重要战例。

当时在总部机关的彭德怀元帅得知左权牺牲的消息后,专门派人多次搜寻将军的遗体。但由于战事紧张,加上敌军的严密封锁,始终未能找到。直到1945年抗战胜利后,当地群众才在张茂干村附近找到了左权将军的遗骸,而他的遗物中,还保存着一份未完成的作战计划。

四、刘志兰的坚守岁月

左权将军牺牲后,刘志兰面临的是一段异常艰难的岁月。1942年的那个夏天,当噩耗传来时,她正在延安照料年仅两岁的女儿左太北。组织上考虑到她的特殊情况,安排她到延安女子大学任教,以便照顾幼女。

在延安女大期间,刘志兰承担了大量的教学工作。她不仅教授英语课程,还负责文学创作课程的教学。课余时间,她还经常参与整理左权将军的遗物和相关文献资料。一份1943年的工作记录显示,她独自整理了左权将军近千封书信和数十本军事笔记。

1944年,组织决定派遣刘志兰前往苏联学习。这个决定让她陷入两难:一方面,这是一个难得的深造机会;另一方面,年幼的女儿需要照顾。最终,在组织的安排下,左太北由八路军总部的同志们轮流照看,刘志兰得以成行。

在莫斯科大学进修期间,刘志兰专攻俄语文学和翻译。她翻译的几篇苏联抗战文学作品在延安的《解放日报》上连载,引起了广泛关注。1945年底,她学成回国,带回了大量珍贵的苏联文学作品和教材。

1946年春,刘志兰回到延安后,立即投入到抗日战争胜利后的文化建设工作中。她在延安女大创办了外语系,培养了一批优秀的翻译人才。同时,她还参与编写了《左权将军传》的部分章节,为后人留下了宝贵的历史资料。

这期间,刘志兰始终坚持抚养女儿左太北。在一份1947年的家书中,她详细记录了女儿的成长过程。左太北虽然从未见过父亲,但通过母亲的讲述,对父亲的英雄事迹有了深刻的认识。

1947年末,国共内战全面爆发。为了保护革命干部家属的安全,组织决定将刘志兰和左太北转移到陕北。在转移途中,他们经历了多次空袭,但母女二人始终相互扶持,坚强地度过了这段艰难时期。

1948年初,已经在延安工作多年的刘志兰接到了新的工作任务。组织考虑到她的实际情况,将她调任到太行山区的一所干部学校任教。这次调动使她重返丈夫牺牲的地方,也让她有机会就近寻访左权将军的牺牲细节。

在太行山区期间,刘志兰遇到了不少与左权将军共同战斗过的老战友。通过他们的口述,她记录下了许多鲜为人知的战斗故事。这些珍贵的历史资料,后来都被收入了《左权将军纪念文集》中。

这段坚守的岁月,刘志兰既是一位母亲,又是一名教育工作者。她用自己的实际行动,践行着对革命事业的承诺,同时也为女儿树立了坚强的榜样。在那个特殊的年代,像刘志兰这样的革命军人遗属,以自己的方式继续为革命事业作出贡献。

五、新中国成立后的生活轨迹

1949年10月1日,中华人民共和国成立。此时的刘志兰已调任北京外国语学院(今北京外国语大学)工作。她凭借扎实的语言功底和丰富的教学经验,被任命为俄语系主任。在这个岗位上,她为新中国培养了第一批高级外语人才。

1950年春,组织上委派刘志兰参与中苏建交后的一系列翻译工作。她参与翻译了多份重要的外交文件,并担任了多次重要会议的翻译。在一次重要的中苏文化交流活动中,她出色地完成了同声传译工作,获得了与会者的一致好评。

1952年,刘志兰被调任外交部工作。在这个新的岗位上,她不仅承担翻译工作,还参与了多项外事活动的筹备。据当时的同事回忆,她经常工作到深夜,有时甚至通宵达旦地修改译稿。这期间,她还抽空编写了一本《实用俄语会话》教材,为国内的俄语教学做出了重要贡献。

1954年,刘志兰作为外交部代表团成员,随团访问了苏联。这次出访让她有机会重访当年求学的莫斯科大学。在莫斯科期间,她与多位苏联专家就教育交流问题进行了深入探讨,为后续的中苏教育合作奠定了基础。

女儿左太北在这期间也逐渐长大。在母亲的培养下,她继承了父母的优良传统,1957年考入北京大学中文系。刘志兰虽然工作繁忙,但始终关注女儿的成长。每逢周末,她都会抽时间陪女儿去八宝山革命公墓,祭奠左权将军。

1960年代初,刘志兰开始致力于左权将军相关史料的整理工作。她走访了大量老战友,收集了许多珍贵的历史资料。在她的努力下,《左权将军文集》得以出版,其中收录了左权将军的军事著作、日记和书信等重要文献。

1965年,刘志兰回到教育岗位,在北京外国语学院继续从事教学工作。她主编的《高级俄语教程》成为当时全国高校俄语专业的重要教材。这些年里,她培养的学生中,不少人后来成为了我国外交战线和教育战线的骨干力量。

1970年代,刘志兰开始整理自己的回忆录。她详细记录了与左权将军相识、相恋的经过,以及他们在战火纷飞年代的点点滴滴。这些珍贵的史料后来被收入《革命伴侣回忆录》一书,为研究这段历史提供了重要参考。

1980年代,已经退休的刘志兰仍然保持着旺盛的工作热情。她经常应邀到各地作报告,讲述左权将军的英雄事迹。她还多次回到太行山区,探访当年战斗过的地方,为革命历史研究工作提供第一手资料。

在晚年,刘志兰将大量珍贵的历史文献和遗物捐赠给了国家档案馆和军事博物馆。这些资料包括左权将军的日记、书信、军事笔记等,成为了研究抗日战争历史的重要档案。她用自己的实际行动,为保存和传承这段革命历史作出了重要贡献。