AI工具平民化:三分钟视频速成的背后,是焦虑还是机遇?

几年前,如果有人告诉你,不用专业设备,不用熬夜加班,三分钟就能做出一个像模像样的视频,你肯定觉得是天方夜谭。但现在,随着AI技术的飞速发展,这一切都变成了现实。一个名为“豆包”的AI写作工具,搭配上“剪映”这款国民级的视频剪辑软件,让视频创作的门槛降到了前所未有的低度。

看到这里,你是不是也心动了?想赶紧试试?等等,先别急。在被“三分钟速成视频”的噱头吸引的同时,我们更应该冷静思考:这种“傻瓜式”的创作方式,真的能解放我们的创造力吗?还是会让我们陷入另一种焦虑?

“豆包+剪映”的模式,简单来说,就是利用AI自动生成文案,然后通过剪映的素材库和配音功能,将文案转化为视频。这听起来很美好,对吧?但仔细想想,这种模式真的能满足我们个性化的表达需求吗?

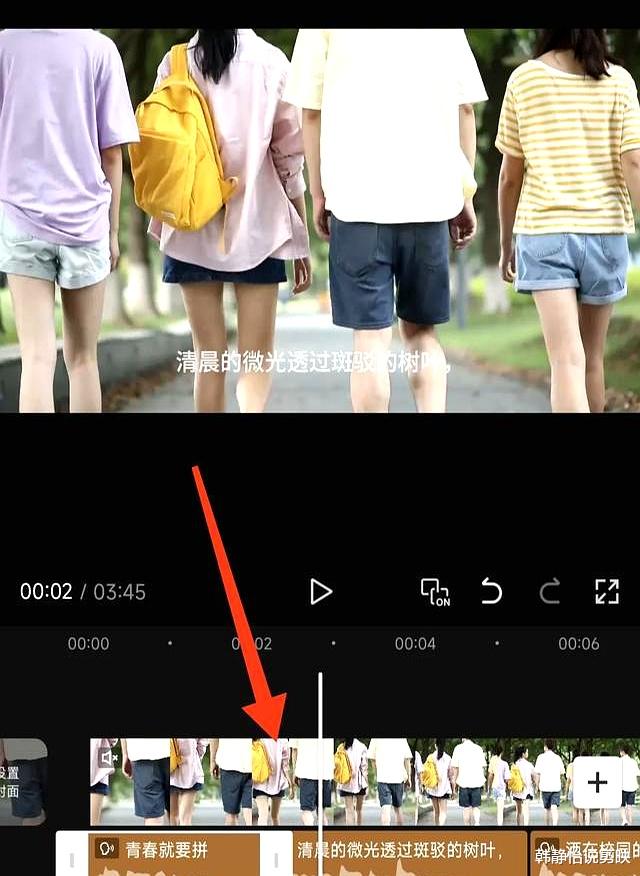

想象一下,你想要制作一个关于“青春”的视频,于是你在豆包中输入“以《青春就要拼》为题,写一篇散文,字数300字”。AI很快生成了一篇看似“接地气”的散文。然后,你在剪映的素材库中搜索“青春校园”,挑选了14个素材,并配上AI自动生成的配音和字幕。一个“精美”的视频就这样诞生了。

问题来了,这个视频真的“精美”吗?它真的能表达你对“青春”的独特理解吗?恐怕很难。因为这个视频的每一个环节,都充满了“套路”。AI生成的文案,往往是千篇一律的“鸡汤文”,缺乏真情实感。剪映的素材库,虽然提供了大量的免费素材,但也限制了你的选择范围。AI配音,虽然听起来很“神奇”,但却缺乏人类情感的温度。

更重要的是,这种“傻瓜式”的创作方式,很容易让我们陷入一种“批量生产”的陷阱。当你习惯了用AI生成文案,用素材库拼接视频,用AI配音来完成作品时,你的创造力也会逐渐萎缩。你会越来越依赖工具,而忘记了思考和表达的本质。

当然,我并不是完全否定“豆包+剪映”的价值。对于那些没有专业技能,但又想尝试视频创作的人来说,这种模式无疑提供了一个便捷的途径。它可以帮助他们快速入门,了解视频创作的基本流程。但我们需要清楚地认识到,AI工具只是辅助,而不是替代。真正的创作,需要我们用心去感受,用脑去思考,用手去实践。

就像文章开头提到的那个例子,如果你真的想制作一个关于“青春”的视频,不妨尝试以下方法:

1.深入思考: 青春对你来说意味着什么?是奋斗的汗水,还是迷茫的泪水?是无畏的勇气,还是懵懂的爱情?只有深入思考,才能找到创作的灵感。

2.原创素材: 尝试自己拍摄一些素材,记录下你身边的青春故事。可以是校园里的风景,可以是朋友们的笑脸,也可以是自己奋斗的身影。这些原创素材,才能让你的视频更具个性和情感。

3.真情实感: 不要害怕表达自己的真实情感。如果你觉得AI生成的文案不够好,就自己动手写。如果你觉得AI配音缺乏温度,就自己录制。只有真情实感,才能打动观众的心。

记住,视频创作不是简单的素材拼接和技术堆砌,而是一种表达自我,传递情感的方式。AI工具可以帮助我们提高效率,但不能替代我们的思考和创造。

在这个AI技术飞速发展的时代,我们面临着前所未有的机遇和挑战。一方面,AI工具的普及,降低了创作的门槛,让更多人有机会参与到内容创作中来。另一方面,AI工具的“套路化”和“批量生产”,也容易让我们陷入创造力萎缩的陷阱。

所以,我们需要保持清醒的头脑,理性看待AI工具。不要被“三分钟速成视频”的噱头所迷惑,而是要充分利用AI工具的优势,激发自己的创造力,创作出真正有价值的内容。

也许,未来的视频创作,不再是专业人士的专利,而是每一个普通人的权利。但前提是,我们要学会如何与AI工具和谐共处,而不是被它所控制。我们要用AI工具来赋能自己,而不是让它取代自己。

只有这样,我们才能在这个信息爆炸的时代,发出自己独特的声音,创造出属于自己的精彩。而这,才是AI技术发展的真正意义所在。与其焦虑于AI带来的冲击,不如拥抱变化,将AI作为提升自身能力的工具。毕竟,真正的价值,永远源于独特的思考和真挚的情感。

马克

去你大爷的。。。