你知道四千年前的孩子玩什么吗?泥土捏的响球、竹子拼的战马,这些看似普通的物件,竟藏着惊人的智慧密码。考古学家在仰韶文化遗址中,发现了核桃大小的空心陶球,摇动时沙沙作响——这竟是史前儿童的“摇铃”!更令人称奇的是,汉代孩童跨根竹竿就能化身“骑兵”,而唐代贵族的机械玩具,早在一千年前就实现了“自动旋转”……这些玩具背后,究竟暗藏多少古人未解的秘密?

一、泥土里的千年童声:会说话的陶响球

一、泥土里的千年童声:会说话的陶响球新石器时代的孩童没有塑料与电子设备,却能用最朴素的材料创造乐趣。陕西半坡遗址出土的陶响球,表面刻满神秘花纹,内部装满小石子,轻轻一晃便发出清脆声响。考古发现显示,这类玩具大小恰好适合幼儿抓握,或许是母亲哄娃的“神器”。更令人惊叹的是,湖北屈家岭遗址的陶球上竟出现米字纹与菱形纹,这些符号是否暗含早期人类的计数方式?答案已湮没在时光中,但跨越五千年的童声,至今仍在博物馆里沙沙回响。

陶响球

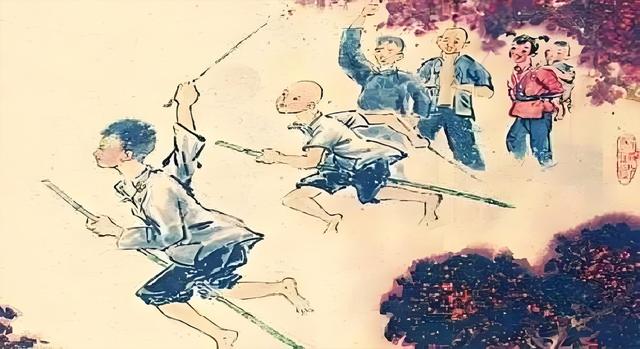

二、竹马非马:一根竹竿的奇幻变身“郎骑竹马来,绕床弄青梅”——李白的诗句勾勒出古代孩童的游戏场景。文献记载,汉代儿童将竹竿夹在胯下,模仿战马驰骋,口中呼喝如战场将领。这种看似简陋的玩具,却成为诗词中“青梅竹马”的浪漫意象。更令人意外的是,宋代《东京梦华录》记载,元宵节街头曾出现巨型竹马灯彩,内置机关能让“马首”昂首摆尾,引得万人围观。一根竹竿,从田间嬉戏到节庆狂欢,竟承载着千年文化密码。

三、会动的古代黑科技:走马灯与水力木偶

三、会动的古代黑科技:走马灯与水力木偶你以为自动玩具是现代专利?三国时期,能工巧匠马钧曾将静止的“百戏木偶”改造成水力驱动的动态剧场——原木齿轮带动乐工击鼓、舞女甩袖,宛如微型机器人!而宋代走马灯更暗藏玄机:烛火热气推动叶轮旋转,灯上剪纸人影随之追逐,恰似最早的“动画放映”。这些精巧机关比欧洲同类发明早了一千多年,可惜古人只将其视为消遣,未能发展成工业技术,令人唏嘘。

左(走马灯)、右(木偶戏)

四、泥巴里的众生相:捏塑百态的市井趣味走进明清市集,泥塑玩具摊上蹲坐着憨态可掬的虎头娃、怒目圆睁的门神、裙裾飞扬的戏曲人物。文献记载,山东高密泥叫虎腰部用牛皮纸连接,一推一拉便能吼叫;无锡大阿福圆润饱满,被百姓视为驱邪纳福的吉祥物。这些玩具多用模具压制成型,再以矿物颜料手绘,既有批量的效率,又保留着手作的温度。更妙的是,匠人常将时兴戏曲角色捏成泥偶,堪称古代“影视周边”。

五、飞旋千年的指尖魔法:陀螺与空竹

五、飞旋千年的指尖魔法:陀螺与空竹山西襄汾陶寺遗址出土的石陀螺,将这种玩具的历史推至四千年前。明清时期,空竹风靡街头,两根竹棍牵丝引线,便能抖出“嗡嗡”蜂鸣。老北京话“抖空竹”叫“扯铃”,因高速旋转时形如悬空银铃。更有高手能让空竹沿绳攀爬,或抛接十余个而不坠。这类玩具暗含离心力与惯性原理,孩童在嬉戏间无意触碰了物理学的大门。

石陀螺

六、玩具里的生死课:从祭祀道具到童趣启蒙远古玩具常与信仰紧密相连。庄子笔下用草扎的“刍狗”,本是祭祀天地神灵的供品,仪式结束后却被孩童争抢为玩具。而汉代墓葬出土的陶楼、猪圈模型,既是冥器,也再现了现实中的玩具场景。生死大事与童真乐趣在此交织,古人通过玩具向孩子传递对世界的认知——既有对神灵的敬畏,也有对生活的热望。

汉代陶楼

如今,当我们凝视这些穿越千年的玩具,仿佛能听见远古孩童的欢笑与匠人的呼吸。它们或许粗糙简朴,却凝聚着最本真的创造力。你的童年是否也玩过类似的传统玩具?在评论区分享你的故事,点赞收藏,一起守护这份跨越时空的童心!