【前言】

1959年夏末,李玉芝感到异常焦虑。以往邓华外出开会时,他们经常通过信件和电话保持联系,但这次却几乎没什么消息。

邓华的司机戴觉生向她透露,前往北京参加会议的人员已经返回,然而邓华本人却未随同归来。

李玉芝的心情变得更加紧张不安。

当天,军区副参谋长唐子安亲自上门传达消息,告知邓华已被解除职务。

李玉芝得知消息后,第二天就乘坐军区的专机飞往北京,并在军委招待所与邓华会面。

在那段时间里,李玉芝始终陪伴在邓华身边,不分昼夜地给予他精神上的支持与激励。

那年快结束的时候,邓华突然问李玉芝,有没有兴趣去斋堂看看?

这片土地见证了他们的相遇和结合。李玉芝觉得,长期待在这里让她感到压抑,是时候出去透透气了。

邓华带着妻子和女儿一同去了斋堂。在斋堂里,他们碰到了一位年纪较大的老人,双方聊得很投机。

老者曾言:“若邓司令到来,我定能一眼认出。”此刻,站在他面前的,正是邓华司令员。

【邓华对妻子李玉芝充满感激】

邓华多年在外带兵打仗,陪伴妻子和儿女的时间十分有限。

李玉芝深知嫁给军人意味着什么。她明白,做一名军嫂,就得承受常人难以想象的压力和牺牲。在她看来,选择与军人共度一生,就注定要承担起这份责任,面对生活中的种种挑战。

从朝鲜战场归来后,邓华在党内和军内的地位都得到了明确和巩固。这一时期对他来说,可谓是“春风得意”。他的贡献和领导能力得到了广泛认可,不仅在党内享有崇高的威望,在军队中也确立了不可动摇的地位。邓华的成就和影响力在这一阶段达到了顶峰,为他的职业生涯增添了浓墨重彩的一笔。

1955年1月8日,邓华迎来了他的最后一个孩子。他亲自给这个孩子起名为“邓欣”。

邓华为女儿取名时,字里行间都流露出全家人当时的喜悦之情。

1955年9月,邓华晋升为上将。第二年,在党的第八次全国代表大会上,他成功当选为中共中央委员会委员。

战火平息后,生活逐渐步入正轨,邓华意识到是时候偿还对妻子和子女的情感亏欠了。

空闲时,邓华常携家人去公园散步,也常去沈阳京剧团欣赏京剧演出。

邓华时常向孩子们分享他过去的战斗故事。那时候,他们一家的生活过得相当惬意自在。

新中国成立初期,国家启动了首个五年计划,全国范围内掀起了经济建设的热潮。当时,各行各业急需大量具备专业知识的技术人才。李玉芝敏锐地意识到这一时代机遇,决定通过接受高等教育来提升自己,为国家建设贡献力量。

李玉芝早年在初等师范完成了学业。抗日战争期间,她前往河北唐县,在白求恩卫生学校接受了医学培训。

李玉芝随后加入了军队的医疗团队,开始在那里从事医务工作。

有人听说李玉芝打算继续学业,便不解地问她:"邓司令现在这么有权有势,你何必还要费劲读书?"他们觉得,既然李玉芝的丈夫邓司令已经身居高位,她完全没必要再花时间去学习。这些人认为,凭借邓司令的地位,李玉芝根本不需要通过读书来提升自己。

李玉芝对此并不认同。

邓华全力支持妻子的选择。正好赶上干部进修的名额分配,李玉芝顺利考入中国医科大学。

我在那地方待了四年,完成了学业。这段时间里,我系统地掌握了很多知识和技能,为以后的发展打下了基础。校园生活让我开阔了眼界,结识了不少志同道合的朋友。虽然过程并不轻松,但这段经历对我的成长至关重要。现在回想起来,那四年的点点滴滴都成了宝贵的财富。

随后,该校正式更名为“沈阳医学院”。

【重返故地,遇到一位老者】

在“庐山会议”结束后,邓华的情绪显得有些低落。他跟妻子李玉芝商量,表示想去斋堂散散心。

李玉芝点头同意后,邓华紧接着说:“那就定在明天动身吧。”

邓华带着妻子李玉芝和他们不到五岁的小女儿欣欣,一家人坐车去斋堂。

邓欣边走边向父亲邓华询问,那棵形状像笔的树是什么品种?

邓华心事重重,默默地将邓欣搂在怀里,一句话也没说。

李玉芝提到,那些是杨树。

车厢里依旧安静得有些压抑。但邓欣年纪小,好奇心重,忍不住拉着父亲不放,非要他讲当年打日本鬼子的经历。小姑娘不停地追问,让原本沉闷的气氛稍稍活跃了一些。

邓华随即回应道,咱们先去抗日战场旧址转转,待会儿再让你母亲给你讲述当年抗击日寇的英勇事迹。

邓欣好奇地问道,母亲是否也参与过抗日斗争?

听完这话,邓华被自家闺女那天真无邪、不谙世事的样子给逗乐了。

听到女儿的话,邓华和李玉芝不禁回想起当年在斋堂度过的那段特殊岁月。那段经历至今仍深深印刻在他们的记忆中,每每提起,往事便如潮水般涌上心头。斋堂的日子虽已远去,但其中的点点滴滴却始终难以忘怀,成为他们人生中不可磨灭的印记。

斋堂这片区域,历史上一直是军事战略要地。它位于北京西侧,凭借其特殊的地理位置,成为拱卫京城的天然防线。从古至今,这里都是各方势力争夺的焦点,其战略价值显而易见。

1938年3月,邓华还未满28岁,他接到命令带领部队抵达斋堂地区,与日军展开对抗。

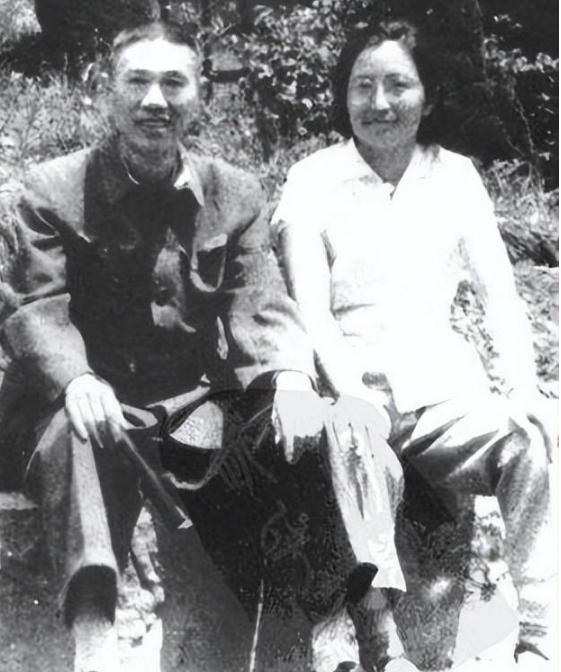

就在这个地方,邓华遇到了李玉芝,两人很快步入婚姻殿堂。那时候可没有度蜜月这回事,刚办完婚礼,小两口就分头投入了各自的战斗和工作中。

邓华带着家人来到当年司令部所在的地方,这里曾是聂姓地主的家。这位地主心地善良,曾为革命提供帮助。站在故地,邓华心中百感交集,回忆起那段峥嵘岁月。他想起当年在这片土地上,与战友们并肩作战的情景,不禁感慨万千。时光飞逝,物是人非,但那段历史却永远铭刻在他的记忆中。

这栋造型独特的两层小楼,原本拥有六七个房间。可惜在战火中遭到炮击,如今只剩下一片倒塌的墙壁和破碎的砖瓦。

李玉芝冷不丁问了一句:“你还记得聂延芳吗?”

邓华不经意间提到,她是聂地主的妹妹,和李玉芝差不多大。在李玉芝的影响下,聂延芳也迅速加入了革命队伍。

李玉芝提到,聂延芳对唱歌跳舞特别热衷。两人经常一起负责宣传任务,常常忙到很晚才回去,但即使累了一天,回到宿舍时依然精力充沛。

就在邓华和李玉芝沉浸在往事的追忆中时,一位年长者的突然到来,打断了他们的谈话。

老人问,你以前在这儿待过吗?

邓华提到,他曾在此地参与过战斗。

老人微微颔首,表示这片区域曾经接待过大量八路军战士。

李玉芝好奇地问那位年长的人:“您怎么称呼?是一直住在这儿吗?”

老者自称姓李,世代居住于此。他提到,过去这里曾有一位名叫邓华的司令员,其妻子名为李玉芝。

长者随后提到了邓华在朝鲜战争中的事迹,提到当地居民至今仍对他们怀有深深的思念。

长者随后带着好奇的语气询问邓华的姓氏。

邓华毫不犹豫地回应,他姓李。

老人回忆道,他家以前住过一位参谋长,名叫李钟奇。

听到这番话,邓华和李玉芝立刻回想起来。那位李姓的长者,当年是基干民兵,之后加入了区干队。

邓华和李玉芝没想到,过了这么多年,乡亲们依然记挂着当年的解放军战士。这份情谊让他们深受触动。

邓华司令若是出现,长者自信能一眼认出他。

李玉芝接着说道,这么多年过去了,会不会记错了?

长者毫不犹豫地表示否定。接着,他询问李玉芝的姓氏是什么?

李玉芝告诉对方,自己姓黎。为了确保对方能准确理解,她特意补充道,这个黎是鸭梨的梨字。

老者听完,带着惊讶和疑惑的语气发出了一声:"?"

1958年,邓华在部队基层体验生活时,用了“李坚”这个化名。这就解释了为什么他有时候会自称姓“李”。其实,这只是他在特定时期使用的一个临时身份,目的是为了更好地融入普通士兵的生活,体验他们的日常。这种做法在当时并不罕见,许多高级军官都会通过这种方式来了解基层情况。邓华选择“李坚”作为化名,可能是出于方便和隐蔽的考虑,毕竟用一个普通的名字不容易引起注意。这样一来,他就能更真实地感受到士兵们的生活和工作状态,为后续的决策提供更直接的参考。

邓华之所以选择隐藏身份,是因为他此前受到了处分。这一事件直接导致他采取了低调行事的策略,以避免进一步引起注意或带来不必要的麻烦。

1977年,邓华被委任为军事科学院的副职领导。

当邓华拿到任命通知的那一刻,全家人的喜悦之情溢于言表,仿佛迎来了久违的节日。

邓华立刻提议晚上由他做东,并嘱咐李玉芝多准备几道菜肴。

当晚,邓华下定决心,彻底告别了吸烟的习惯。这个决定并非一时兴起,而是经过深思熟虑后作出的选择。他知道,戒烟不仅对自己的健康有益,也能为身边的人创造一个更好的环境。这个特别的举动,标志着他生活方式的重大转变,体现了他对自己和他人负责的态度。从此,邓华开启了一个全新的生活篇章,用实际行动证明了自己的决心和毅力。

1954年8月25日,中央军事委员会进行了新一届的人事调整,邓华被任命为军委成员。

在一次重要的军事委员会会议上,邓华突然感到身体不适,但他依然坚持到了会议的最后一天。尽管身体不舒服,他并没有提前离开,而是选择继续参与,直到会议圆满结束。

邓华特别珍惜再次回到部队的时光。在医院里,李玉芝一直陪伴在他身边。邓华对李玉芝说,他梦到了自己在战场上。

随后,邓华朗诵了陆游的一首诗。这首诗名为《十一月四日风雨大作》,是陆游在68岁那年创作的,而邓华在诵读时也正好68岁。

李玉芝对邓华说,要他好好保重身体,像陆游那样活到85岁。她还提到,未来还有很多时间,还有很多战斗等着他去参与。

1980年7月3日,邓华在上海病逝。