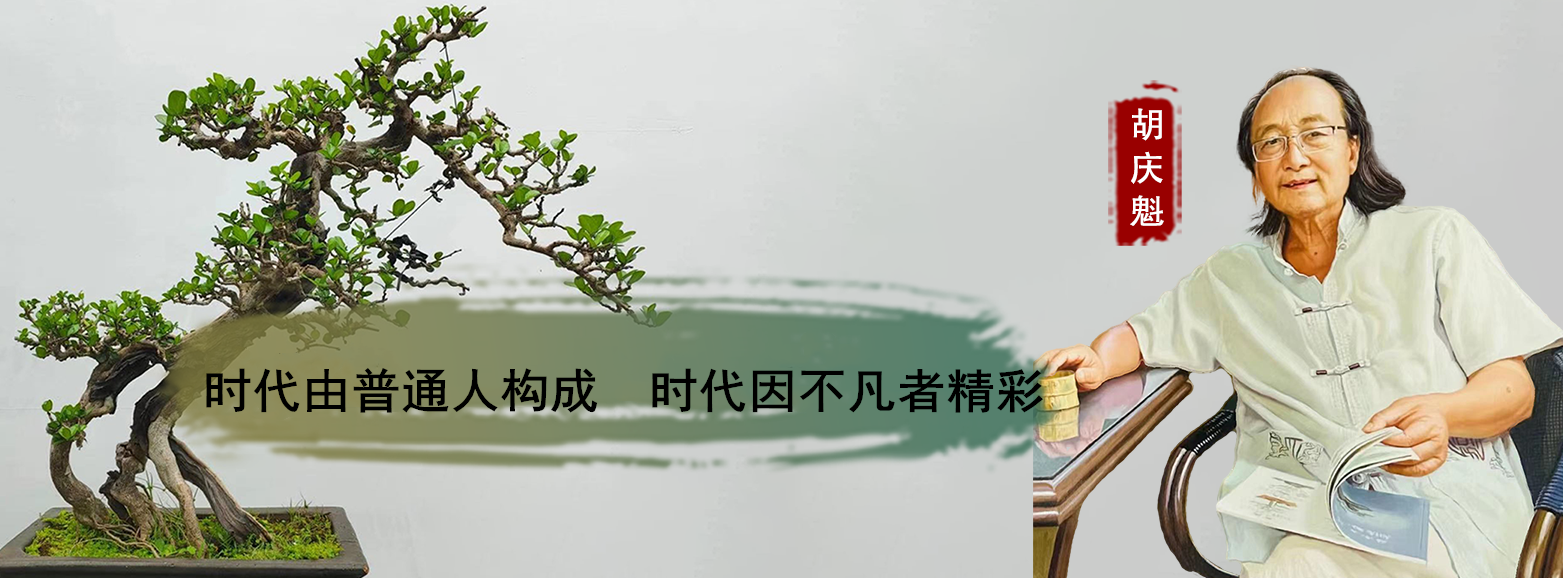

快节奏的生活让每一个人都争先恐后,或张扬个性、或高谈阔论,却不见灵魂,更不见真心,皆在掩饰中,游戏己心,又常常窥视他人。胡庆魁是一位真性情的文化人,也是一位真情感的收藏家,诗歌、散文、小说、报告文学展示了他游刃有余的文学天赋,收藏古陶器、珍贵木雕、树化石,种植盆景则展示了他的意趣,也展露了他的灵魂。

相识是一种缘分,相处是一份真情,坦诚相待则因为私心仰慕。胡庆魁是一位真文人。当代“真文人”确实很少了,大都打着文人的旗号,宣传炒作,借此捞钱。诗词、盆景、木雕、树化石、老石器,胡庆魁陶醉于收藏,沉浸于文心,他也倾其所有,尽其全部家当。

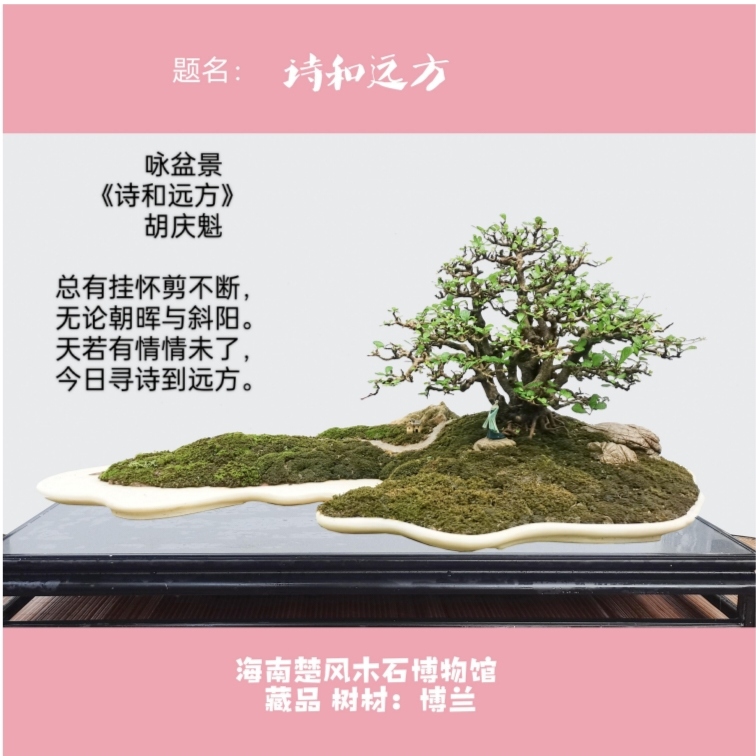

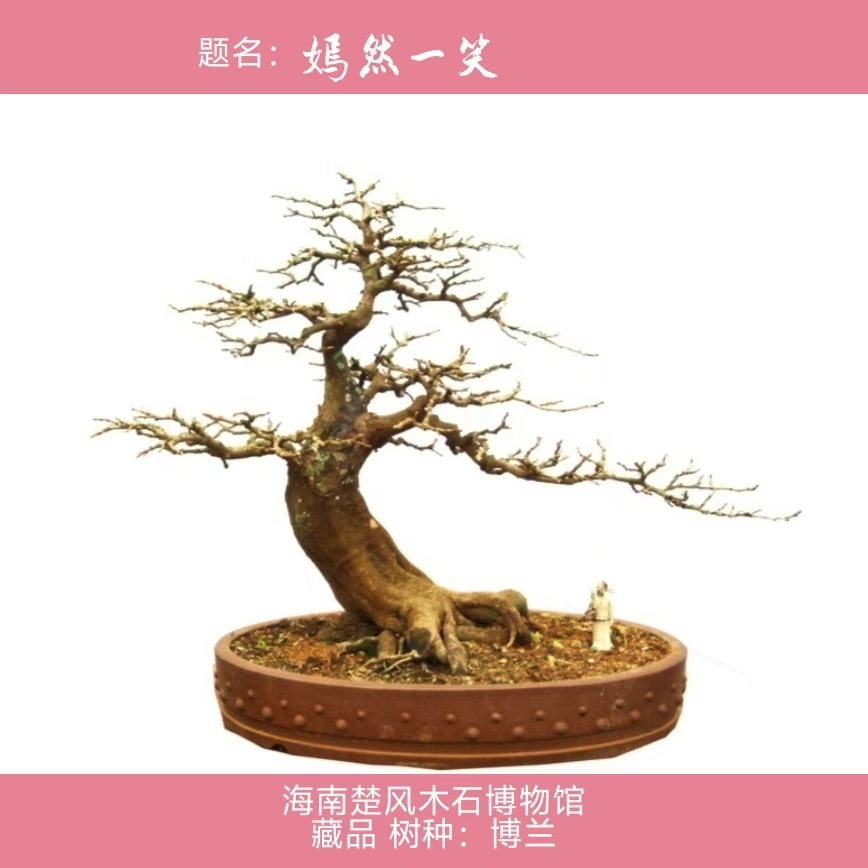

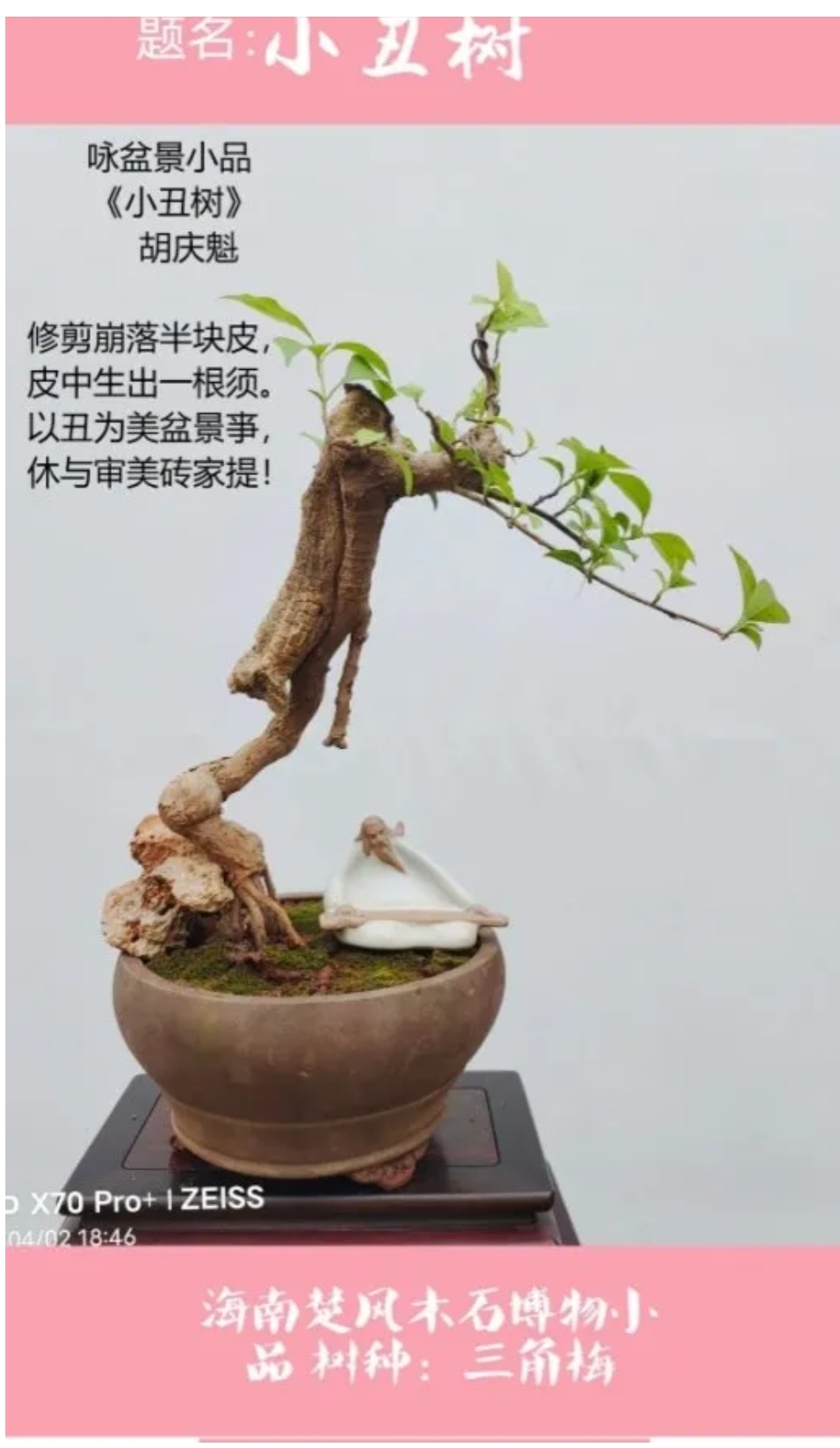

走进胡庆魁的盆景园,一棵棵形态各异的盆景,或老干新枝、或沧桑奇崛、或遒劲凝练,株株朝气蓬勃,株株绰约多姿。走进胡庆魁的博物馆,可以看到,十八罗汉像、屈原像、苏轼像,一尊尊黄花梨、阴沉木等珍贵木材雕琢的人物肖像,神形兼备,栩栩如生;一件件奇形怪状的树化石,或光泽润滑、或色彩斑斓、或温润如玉、或腐蚀凝结,纹理毕现,结构清晰,每一件都凝聚着万物之灵气,吸纳着日月之光辉,承载着亿万年的生命,呈现着自然遗迹在时光更迭中的奇观;一件件老石器记录着先民的故事,记录着沧桑巨变,仿佛诉说着古老的民风、古老的世俗世貌、古老的情感格调。

《秋雨疏林》

唯美主义者把目光集中在美轮美奂的视觉体验上,文人学者则透过一件件珍品去感受历史、感受文化、感受生命的顽强、感受精神的力量,而这个私人博物馆的主人胡庆魁则以超然之心、本真之情,守护着他的宝贝、放飞着他的思绪、安顿着他的灵魂。

写报告文学、写散文、写小说、写诗歌是胡庆魁一辈子的事,他写所观所想,因寄所托。种植盆景、搜集古陶、购买树化石、品读木雕艺术,胡庆魁也几十年了。

几十年以来,只要看到古陶、树化石,胡庆魁就摩拳擦掌,爱不释手,只要看到上好的黄花梨、阴沉木,胡庆魁就想着如何雕刻?如何造型?也愈发想着如何据为己有,为此,胡庆魁总是想尽一切办法。首先,他暗忖自己的钱包,然后,算计几个月的工资可以凑齐资金,偶尔,胡庆魁还向爱人求助,以获得爱人的资助,可是,他的爱人工资也十分有限,胡庆魁只能东拼西凑,所以,胡庆魁的口袋里始终空空如也,囊中常常羞涩,即便很多游客光顾他的“楚风博物馆”,购买一些衍生品,也远远不够他的支出。胡庆魁又是一位吝啬的收藏家,他总是舍不得稀释他的收藏,甚至为了不被爱好者买走,很多精品,胡庆魁都坚定地在省文物局登记造册,给自己上了紧箍咒,以防拗不过买家,一不小心卖了出去,哪怕买家十分喜欢胡庆魁的收藏,并愿意出高价购买,却因为自己喜欢,无论客人出多么高的价格,胡庆魁都不肯出售,以至于,他博物馆里的收藏越来越多,满屋子琳琅满目,满屋子尽是精品孤品,却蒙上一层灰尘。因为,胡庆魁老了,资金也捉襟见肘,可是,他却一如既往地行走在收藏的道路上,义无反顾。他的爱人不能理解、他的朋友不能理解、笔者也不能理解。

《探》

也许金钱代替不了情感,生活也不能没有艺术,因为那盆景里、那古陶中有他的诗心,那树化石上、那木雕上寄托着他的远方。

每一个时代都由普通人构成,每一个时代也都因“不凡者”而精彩。走进档案馆,翻开厚厚的历史,密密麻麻,那么多陌生的名字,一个个今天看来无足轻重的人物被着重地记录下来,而今人敬仰、膜拜的人则被轻飘飘地描述,寥寥几句,漫不经心,若想了解细节则无从稽考。因为那些人不入时流,不与众人苟合,他们只活着自己的世界里,却在自己的世界里尽情挥洒自己的才情,把生命的一切都消融于自己喜欢的事之中,他们把喜欢的事做到了极致,他们也在自己喜欢的事之中留下了痕迹。遗憾的是,他们生活在他们的时代,他们对周围的人而言,好像并不重要,甚至他们在时人心目中留下疯癫的印象,于是,他们也只能在他们自己的世界中,留下孤独的痕迹,却也留下了遗憾。

《沧桑》

生活在一个经济快速发展的时代,文化繁荣,精神富足,物质丰盈,然而,胡庆魁好像远离了这个时代,尤其是退休之后,胡庆魁常常在他的盆景园里、在他的古陶展厅中、在他那一尊尊历史人物的木雕面前,抚摩着“大江东去”的苏东坡,瞻仰着神逸超然的屈原,观赏着形神兼备的十八罗汉,胡庆魁像陶渊明一样,“采菊东篱下,悠然见南山”,他独自品味着“心灵”,他尽情地享受着其中的“真意”。偶尔,胡庆魁也像白居易一样,邀约三五好友,煮上一壶清茶,品茗、赏花、鉴赏各种收藏,他们神游古今,意会圣贤,纵论时代之变;他们遥襟甫畅,逸兴遄飞。

也许胡庆魁走得太远了,以至于很多人都看不懂他。无疑,胡庆魁的灵魂是孤独的,即便他的朋友很多,却无一人能感受到他的孤独。也许不凡者都是孤独的,因为孤独才能沉静,孤独才能真正面对内心,如放浪形骸的李白,如“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高峰”的王安石,如“不识庐山真面目,只缘身在此山中”的苏轼……。

(文/蔡佳霖)

作品欣赏

文章转自人民日报全媒体平台