文/编辑:小西

1943年重庆罗家湾19号军统局本部,几个年轻特务站在走廊上面面相觑。

他们刚完成刺杀汪伪特工总部头目李士群的行动,此刻正等着向“那个人”汇报。

可当秘书示意他们进门时,所有人不约而同地卡在了称呼上,是该叫“戴副局长”还是“戴局长”?

最终领头的特务深吸一口气,对着办公桌后穿藏青中山装的背影喊了声:“戴老板,任务完成了。”

这个看似普通的称呼,实则暗藏着民国最神秘特务组织的权力密码。

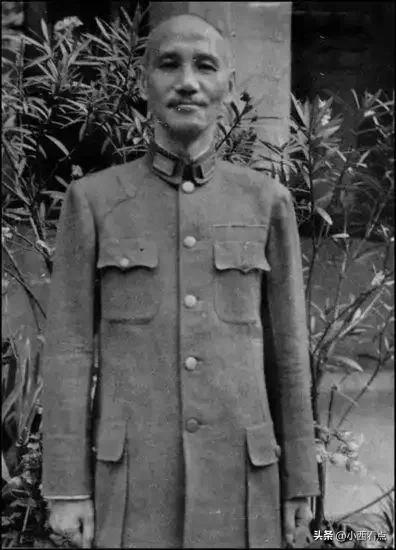

从1938年军统成立到1946年戴笠殒命岱山,整整八年时间里,5万军统正式成员与20万外围人员,无人敢直呼其名,更无人使用国民政府正式授予的“少将副局长”头衔。

这个被历史迷雾笼罩的“老板”称谓,既是戴笠权倾朝野的证明,也是民国官场潜规则的绝佳注脚 。

少将资历难撑的暗战世界1938年武汉珞珈山蒋介石官邸,一份军统局领导班子名单被反复修改。侍从室主任陈布雷握着钢笔的手微微颤抖,名单上局长一栏已换了三个名字,从陈立夫到贺耀祖,再到林蔚,每个都是陆军中将以上军衔的党国元老。

而真正掌控着这个庞大特务机器的戴笠,却始终只能以“副局长”身份蜷缩在括号里 。

这种诡异的人事安排,源自蒋介石精心设计的权力平衡术。黄埔六期肄业的戴笠,在讲究论资排辈的国民党体系中犹如异类。

当胡宗南、郑介民等黄埔一期学长早已肩扛将星时,戴笠还在杭州街头靠贩卖情报为生。即便1932年执掌复兴社特务处,这个没有正式军衔的“戴处长”仍要忍受同僚“小瘪 三”的讥讽 。

“雨农就像孙悟空,总觉得能摘下天上的月亮。”多年后胡宗南的评语,道破了戴笠在体制内的尴尬。

蒋介石既要利用他打造情报帝国,又忌惮其势力膨胀,遂玩起了“高职低配”的政治魔术:让资历深厚的贺耀祖挂名局长,实权尽归戴笠;授予少将军衔,却默许其掌控着堪比集团军的特务武装。

这种刻意制造的“名实分离”,使得军统局本部始终笼罩在诡异的双重权力结构中 。

戴老板的特殊性1941年上海极司菲尔路76号,军统上海区区长陈恭澍正在训斥下属:“在租界行动要叫戴先生,回到局里必须喊戴老板!”

这个细节暴露了军统内部的称呼玄机,在需要官方身份的场合使用“先生”,在嫡系圈子里则通行“老板”。这种精妙的语言艺术,完美规避了体制内称谓的雷区 。

称呼困境的根源在于军统特殊的组织性质。名义上这是军事委员会下属的正规单位,实际运作却更像江湖帮派。

戴笠要求特务们“忘记军衔,只记忠诚”,传统官场称谓体系已然失效。叫“副局长”伤面子,喊“局长”犯僭越,唯有脱胎于青帮文化的“老板”,既暗示着绝对服从,又跳出了官僚等级桎梏 。

更具深意的是经济特权的背书。军统的运转资金三分靠财政拨款,七分靠戴笠的“灰色经营”。从滇缅公路的钨砂走私,到上海滩的汉奸赎金,甚至与美国海军情报组的合作分红。

戴笠能随手甩出金条犒赏行动组,“老板”二字便不再是虚名,而是实实在在的“发饷人”象征 。

戴氏管理学重庆歌乐山下的白公馆里,军统总务处长沈醉的办公桌上永远摆着三本名册:5万在编人员的“花名册”、20万外围线人的“关系册”,以及秘密警察学校的“人才储备册”。

这种现代企业式的人力资源管理,正是戴笠将传统特务机构升级为“情报托拉斯”的缩影 。

戴笠深谙“专业人做专业事”的道理。他把军统划分为情报、行动、电讯等六大处室,效仿通用汽车的事业部制;设立“七十六号”特训班批量培养特工,堪比民国版“企业大学”。

甚至在缅甸建立跨国情报网,提前布局全球化战略。这种超前管理模式,使得军统在太平洋战争期间能为盟军提供珍珠港事件预警,连罗斯福都惊叹其为“中国的希姆莱”。

但戴氏管理学的核心仍是江湖规则。他要求所有文件必须手写“雨农亲启”,重要决策跳过组织程序直报蒋介石。

这种“家长式集权”既造就了高效执行力,也埋下了人亡政息的隐患。1946年戴笠坠机身亡后,军统迅速分崩离析,就像失去创始人的家族企业 。

从江湖到庙堂南京颐和路34号军统南京区的门楣上,曾并排挂着两块牌子:一块是“军事委员会调查统计局”,另一块是“戴记商行”。

这种荒诞景象恰是民国官场的隐喻——当杜月笙的“先生”与戴笠的“老板”共同构成权力话语时,黑帮已深度渗透国家机器 。

蒋介石政权本质上是个“江湖朝廷”。他默许戴笠用帮派手段巩固统治,正如默许孔祥熙家族操控国家财政。

在这种畸形生态下,“老板”称谓的流行绝非偶然:它既规避了现代官僚体系的身份焦虑,又延续了传统社会的效忠伦理。当戴笠要求部下“只认老板不认党国”时,国民党政权早已异化为巨型江湖堂口 。

历史总是充满黑色幽默。这个让5万特务噤若寒蝉的“老板”,至死未能摘掉少将衔;那个被称作“委座”的蒋介石,晚年却在日记中承认:“雨农若在,何至失大陆?”

章士钊当年为戴笠写下的挽联,或许是对这段历史的最佳注解:“生为国家,死为国家,平生具侠义风,功罪盖棺犹未定;名满天下,谤满天下,乱世行春秋事,是非留待后人评。”