经历过生产队时期的人们现在应该至少都65岁以上了吧。暮落村头聚一堂,工分细算话农桑。 打场机响繁星乱,喂畜棚谈岁月长。 影幕张张童叟乐,戏台阵阵曲声扬。 往昔旧忆心头绕,质朴时光韵味香 。

六七十年代,农村农民需然很穷,但很开心快乐,生活压力很小!这个时代的人都是真生活,不攀比,互帮助。天上布满星, 月芽亮晶晶。 生产队里开大会, 分配劳动工。 回想那时代,虽苦真光荣! 岁月己去不复返,永远还年青!

生产队队委会,一般由队长、副队长、财经、会计、保管、出纳、记工员等组成。队委会每周要开一次队委会或社员大会,总结前段工作情况,讨论和研究按排下一周农事活动。为了不占劳动时间,开会一般在雨天和傍晚进行,男人们或站或坐,满屋子烟雾腾腾,女人们则打毛线和纳鞋底,叽叽喳喳,好不热闹。

生产队大集体时期社员靠挣工分,才能分到粮食,包括青菜什么的,社员群众称之为,工分工分社员工的命根。我们那里男工主要劳动一天评十二分,分早上,中午,下午,女工一天七分半规定的,不是天天评,年终每十分工分才4毛5,那个时候当过记分员,记得清楚,我们那里田少人多,贫穷但快乐着。

日出而作,日落而息,看来你没有经历生产队的时代,实际情况是太阳还没有升起时候社员就出工,名曰上早坡,约两小时左右再回去早餐,再上工。而在冬日不上早坡了,但大搞农田基本建设,晚饭后提着汽灯和马灯上工地上大干一场。我是那个年代过来的人,那时的记忆是比较穷的,。在生产队里劳动非常的累,秋收时还夜战。吃的,穿的,住的条件就更差了。

我们生产队挂有一块写着五七夜校的牌子,生产队还有一间文化室,七十年代时经常组识群众晚上识字唱歌等。那几年许多村办了扫盲夜校,那个时候农村文盲比较多,主要是女性。晚上把想识字的人聚一起分几个组教!七十年代的夜校不仅是扫盲,兼并学习一些农业科技知识。

夏天的夜晚,晚上吃完饭,一个院子的大人孩子都到院填边那棵大黄梅树下纳凉,有的拿着用竹编的扇子,叭叭地扇着,还有的聊在聊天,有人讲故事,一村人坐在一起有讲有笑,孩子们欢乐地互相嬉戏着。当月亮升上天空时,各自回屋里去睡觉了。夜静悄悄的,偶尔传来几声蛙鸣声…天冷的时候拱着火堆,那时候生活虽然有点苦但过得很踏实,没有什么压力。那时的童年时代真好,无忧无虑,各种玩具都是自己动手做的,抓鱼,摸虾,光屁股的游泳……

那时期,看露天电影,经常看,能到本大队部放电影看,到别大队放现的影片,跟着去看。小时候,奶奶家的广播匣子里传出了“喂喂喂,今天晚上大队有电影”!我赶紧去告诉小伙伴。下午就搬砖头占位子,当时场景真热闹。

当时是小学生晴天上学放学都一阵去一阵来说说笑笑非常自在,雨雪天气最难,五六十年代地方的供销社沒有卖胶鞋的,即使有也买不起。孩子们用各种各样办法去上学,有的用稻草将脚包起来,有的用木材做的叫做“绑机”的东西穿在脚上去上学总之想尽一切办法。那时买不起雨伞,大多数孩子戴着“斗笠”穿着“梭衣”去上学,还有背着一种防雨的叫“背风”的竹子和毛竹叶子做的挡雨工具。回想起来多有意思,每每想起心里总是幸福的,风风雨雨总算过来了,现在已到了晚年总忘不了儿时光景。

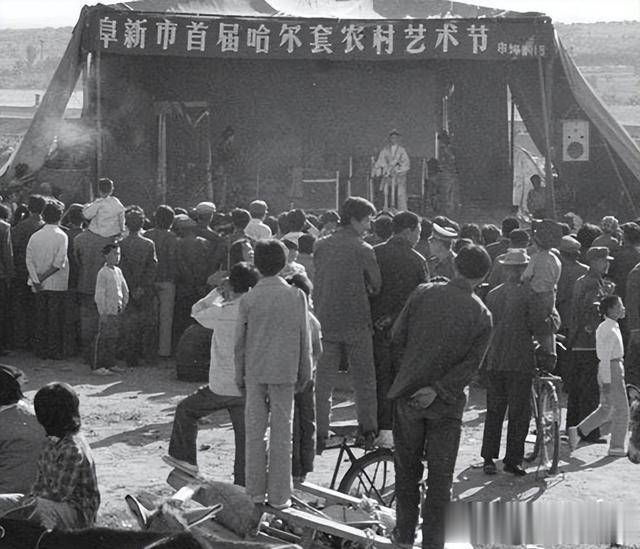

那时一般的村子里都有文艺宣传队,晚上这些文艺分子就到村是队部练习节目。他们练习,社员们观看。公社定期汇演,那时的文艺骨干,至今给我们留下了深厚的文艺人才。

最热闹时,还是一进腊月。家家忙,户户忙,人人忙。生产队更忙!组织秧歌队,忙上加忙!秧歌队没有工分,姑娘小伙子个个争先恐后,每晚排练都是小半夜。一直到正月十五公社赛龙灯大会结束。若是能排上名次,美得半年不消停!

60年中期,农村那儿能见到拖拉机,更谈不上汽车,行走靠双足,干活靠双手,但是基本生活还是可过的。一般家庭六七个人都快乐的生活着,七十年代初,农村教育普及,五元钱报名上初中就够了!!!!

再現了我们前辈们沐浴阳光的艰苦月岁!他们是拓荒的牛,为后代开出盛产的田,他们是奉献的牛,吃着草,却为后代,为人类挤出营养丰富的奶。我们怎样做才能不辜负他们,才能报答他们?起码要记住他们,要感恩他们,要学着他们的样子做人做事,要把他们的故事讲给我们的下一代,再下一代!

别说六丶七十年代了,九十年代农村都还很穷。记得冬天小时候,钻一小屋里面有时候也有大人,里面都有草的,很暖和的,听大人讲故事!

那个年代,是童年最快乐的时光,学校上课不但学习文化知识,还有老农和烈属上课,讲忆苦思甜和革命烈士的英雄事迹!下午的课余劳动,一般到农田中去实践,由贫下中农来教插秧,怎样去丈量田亩;每年到了清明时节,同学们踏着整齐的脚步,到烈士陵园祭奠为共和国牺牲的革命烈士!

弱弱地问一句,那个年代恁家有电吗?

隔三差五 到生产队牛棚 豆腐坊 或者哪个社员家里 点着萤火虫一样的煤油灯开会,人手一杆小烟袋,满间小屋弥漫着呛人的烟雾,讲话声 咳嗽声 争吵声

不敢点灯!浪费!冬天四点多就闭灯唠嗑!

热天晚上,去塘里洗澡,然后去听人吹牛皮。听人说41年的瘟疫,说没饭吃的那年靠分得的白糖调水饮和花生麸挺到早熟稻谷收获,听人小声地让大家听得见的声音说那个老师是被谁背回家藏了半年后送出村了,听人说出民工建造水库修马路,听坐过火车的说火很长可以在上面跑步,又说公社里那电视机是一个叫做罗马尼亚的国家产的十马车稻谷才换得回来,说仙人洞外真的有人见过仙人有一丈多高打开手臂拿着大扇子飞走了,又说谁谁会法术手掌会生火能烧开水……

那时最过瘾的就是看电影,公社有电影放映队,每个大队轮着放,主要是放京剧样板戏,除此还有地雷战,地道战,奇袭,有空闲的青少年在附近的大队追着看,好看的像奇袭,地雷战等,连看4,5晚也不出奇。

生产队的夏天最难熬,早上3点半下地,8点收工,午休2个小时,我3年的知青生活就是这样过来的,那时候15*6岁的我除了累没有一点奢望。

最大的娱乐活动除了看露天电影,再就是请说书先生说鼓书,一般要听到半夜鸡叫时才睡觉。

那个时候的人们,都真实不虚伪,我们那里工价是十分工为贰元人民币,可以说当时算最高的

公社看电影,多早就去安板凳。最高兴的事。

那时候看电影只有四个样板片。

那时候。为了多打粮食贡献给国家,一年种三季。稻稻麦、稻稻油、稻稻豆、稻稻草「蓆草」,年终分配每十分工分二分钱,够买一盒火柴

说实话八二年我村用了电

你们不信有的地方八分钱一分工