编者按|蓝鹰书画总编辑陈放:“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流。”水,承载着无尽情思,在历史与文化的长河中奔腾不息。杨林先生的这篇文章,宛如一幅徐徐展开的长卷,引领我们走进长江的万千气象,其中尤为动人的,是他以国画为笔,书写长江的壮丽诗篇。 长江,是杨林先生艺术创作的灵感源泉。自幼生长于长江之畔,他对长江的热爱早已融入血脉。闲暇时,他漫步江边,用敏锐的双眼捕捉每一个生动瞬间,将其化作笔下灵动的线条与斑斓的色彩。传统国画中的舟船意象,经他的演绎,在长江的画卷里焕发出新的生机。如今江边港口的繁忙、小船港湾的静谧、渔船的独特,都在他的画作中得以定格。他用艺术的语言,记录下长江的雄浑与温柔,展现出人与长江相互依存的深厚情感。杨林先生的国画作品,不只是对长江景致的描绘,更是对长江文化的传承与守护。愿我们能透过他的笔触,领略长江之美,也更加珍视这哺育华夏的母亲河,让长江的故事在艺术与生活中持续流传。

图文|杨林

“物竞天华,择水而居。”回溯悠悠华夏历史,不难发现,人类文明的脉络总与水息息相关。在漫长的岁月里,古人选址定居,往往钟情于江海湖泊之畔。水,作为生命之源,是人类生存的根本所在,没有水,生命的延续便无从谈起。

同时,在古代交通并不发达的情况下,水路运输凭借其天然的便利性,成为了最为重要的出行与运输途径,舟楫往来,承载着货物与文化,推动着社会的发展与交流。

①江畔旧忆,岁月长歌

我自幼生长在长江之畔,与这条巨龙般的江河结下了不解之缘。长江,它奔腾不息,浩浩荡荡,见证着岁月的变迁,也孕育了无数的城镇与文明。芜湖,便是这长江之畔的一颗璀璨明珠,作为重要的港口城市,它的发展与长江紧密相连。

凭借长江黄金水道的优势,芜湖成为了货物中转、商贸往来的枢纽。码头上,舟船如织,搬运工人忙碌的身影构成了一幅生动的市井画卷。从古老的米市兴起,到近代工业的萌芽,长江为芜湖带来了无尽的机遇与活力,让这座城市在历史的长河中始终熠熠生辉。

在记忆的长河中,长江是永不干涸的存在,它奔腾的江水,裹挟着我童年的欢笑与懵懂,静静流淌。小时候,家就在长江之滨的镜湖新村,即今天的鸠兹广场附近,离长江边的芜湖八号码头很近,那时的江边是我们最广阔的游乐场。

江边的码头,是忙碌又神秘的地方。我最爱趴在岸边,看工人挥洒汗水,一砖一瓦、一箱一货,以及上下码头奔向远方的客人,工人们粗糙的双手,搬运起生活的重量,奔向远方的客人,心怀着不同的梦想与理想,我虽年幼,却也被那股子质朴的坚韧,和生活的向往所感染。

江面上,船只来来往往,像一个个移动的城堡,承载着未知的远方。我痴痴地望着,满心都是对外面世界的好奇。

年少时我还曾在亲戚工作的轮船上小住。狭小的船舱,机器的轰鸣声,船员们忙碌的身影,构成了别样的生活图景,当然,我也第一次感受到晕船的难受。

白天,他们熟练地操作着各种设备,夜里,在摇晃的床铺酣然入睡,听着江水拍打船舷的声音。他们笑着和我分享江上的趣事,那些惊险与欢乐,以及远离家人的牵挂,在我心中种下了勇敢与乐观的种子。

童年里最刺激的,当属和小伙伴瞒着大人去长江游泳。江水凉凉的,暗流涌动,裹挟着我们年少的无畏。可一回到家,迎接的是父母严厉的批评与打骂,那是他们对我安全的担忧,可即便如此,那在江水中肆意扑腾的瞬间,依然是记忆里最明亮的碎片,时至今日,我只要站在长江边看着奔腾的江水,就很容易回想起自己儿时在长江中游泳时的感觉。

在芜湖长江大桥建成前,弋矶山的轮渡码头是我们出行北上的必经之地。等轮渡的时光漫长又焦急,特别是赶不上一班轮渡,有时一等就是半个多小时,让人十分的急不可待,在夜晚等待时,望着漆黑的江面,满心都是对大桥早日建成的期盼。那时的我们,还不懂时代发展的宏大命题,只盼着过江能更便捷。

后来,随着年龄增长,长江给予我的更多是开阔眼界的机会。从芜湖坐船到南京、上海、武汉,一路的风景,一座城接着一座城,我在旅途中收获知识、增长见识。大学时曾带学生逆流而上到武汉的经历,第一次看到了黄鹤楼,看到了洛阳的龙门石窟,以及山西芮城的永乐宫壁画等等,这些长江带给我记忆中的碎片,更是难忘,我们一路探讨、一路学习,长江见证着我们的成长与探索。

如今,长江依旧,江畔却添了许多新景。十里江湾公园、龙窝湖湿地保护公园,让我在闲暇时能更好地与这位“老友”相伴。它不仅是童年的玩伴,更是一生的精神寄托。那些与长江共度的童年时光,是我人生中最宝贵的财富,让我在岁月流转中,始终心怀温暖与力量。

②十年禁捕,江澜新生

小时候,长江是我最爱的乐园,江边满是鲜活的生活图景。我常常蹲在一旁,入迷地看大人们钓鱼、“搬罾”。彼时,江中捕鱼多靠渔网和钓竿,运气好时,能瞧见他们钓起大鱼,鳞片在日光下闪烁。菜市场里,还曾见过捕鱼人售卖江猪(江豚),那时只觉新奇,却不懂背后生态的隐忧。

最让我着迷的,是大人们在矶岸边或船舶缝隙间“搬罾”。他们用的网比湖泊捕鱼的更大,在流动江水中静静等候。收获多是一二两重的小鱼,偶有半斤以上,便能引得一片欢呼。钓鱼人则爱守在桥上,向流动的江水中抛钩,江鲳偏爱活食,常常上钩,运气好时,一天能收获数斤。

可后来,大型机械化捕鱼与非法电鱼猖獗,长江不堪重负,鱼群数量锐减,不少珍稀鱼种甚至面临种群灭绝危机。往昔热闹的江面,渐渐没了生机,儿时那些鲜活的场景,愈发难寻踪迹。

庆幸的是,长江十年禁捕政策及时出台。起初,心中难免失落,没了在江边看捕鱼的乐趣,亦没有了江鲜可尝,可随着时间推移,才深刻领会到这一决策的深远意义。

如今,几年过去,再次来到长江边,惊喜地发现江水愈发清澈,鱼群欢快嬉戏的场景又回来了。江豚也频繁现身,它们跃出水面的身姿,成了长江最美的风景。曾经濒危的鱼种,数量逐渐回升,长江正重新焕发生机。

十年禁捕,是对长江母亲的深情守护,它让我们明白,生态平衡才是长久发展的根基。牺牲一时的口腹之欲、娱乐之趣,换来的是长江生态的重生。未来,我期待长江能恢复往昔的富饶,江面上再次满是人与自然和谐共处的美好画面,这十年禁捕,将成为长江永恒的生命之歌,传唱着守护与新生。

③芜湖船韵,国造新章

长江奔涌,见证着芜湖造船业跨越千年的辉煌。这座依江而兴的城市,凭借得天独厚的港口优势,孕育出底蕴深厚、活力澎湃的造船产业,成为中国造船业蓬勃发展历程中的生动注脚。

早在2700多年前的西周,芜湖楚王城遗址出土的朽蚀木舟,宛如一把钥匙,解锁了芜湖早期造船业的神秘大门,无声诉说着那段古老的历史。到了汉代,庐江郡设立“楼船官”督造战船,芜湖造船业在军事需求的推动下迎来新的发展高峰,为后续的繁荣筑牢根基。

芜湖造船厂作为行业翘楚,更是一路领航,不仅成功跻身全国十大造船厂之列,还创造了诸多“第一”,中国第一艘木制鱼雷快艇、第一艘玻璃钢扫雷艇均诞生于此,这些成就不仅彰显了芜湖造船的雄厚实力,也为中国造船业积累了宝贵经验。

1958年,是芜湖造船厂乃至中国造船业值得铭记的年份。毛泽东主席登上芜湖造船厂制造的227号鱼雷快艇,在长江破浪前行;朱德副主席在芜湖造船厂挥毫留下“大家跃进”的题词,激励着全体造船人奋勇向前。这一年,伟人的到访与鼓励,如春风化雨,为中国造船业的发展注入了强大的精神动力。

计划经济年代,芜湖造船厂是芜湖的经济支柱,承载着无数人的梦想与希望。我仍清晰记得大学时在青岛登上芜湖造船厂制造的登陆艇,前往军用海岛参观的情景。当得知脚下这艘坚固可靠的登陆艇来自家乡的船厂时,自豪之情油然而生。那一趟旅程,不仅是一次海岛之行,更是对家乡造船业实力的深度认知。

随着城市的扩张,原位于弋矶山附近的芜湖造船厂因空间受限,迁至三山经济开发区,获得了广阔的发展天地。与此同时,老船厂在政府招商引资下华丽转身,变身为老船厂1900文化项目,成为工业遗址保护与城市发展和谐共生的成功范例。

如今,漫步在芜湖长江江畔,映入眼帘的是一幅热火朝天的生产景象:数十家船厂星罗棋布,机器的轰鸣声交织成一曲激昂的奋进之歌,工人们忙碌的身影穿梭其间,大小船只在他们手中从图纸变为现实。

芜湖造船业的蓬勃发展,是中国造船业崛起的生动缩影。它以深厚的历史底蕴为基石,以不懈的创新为动力,与中国造船业一同乘风破浪,驶向更加辉煌的未来。

④江畔逸韵,墨绘长江

中国画写生,是一场艺术与自然的灵魂对谈,它以独特的视角和笔触,将天地万象凝于尺幅之间。而传统中国画里的舟船,作为一种经典意象,承载着千年的文化底蕴与艺术情思,从古老的画卷中缓缓驶来,为我的长江写生创作注入源源不断的灵感。

在传统中国画的长河中,舟船是不可或缺的存在。北宋王诜《渔村小雪图》里,渔人在冰天雪地中劳作,那在寒江里穿梭的舟船,是生活的坚韧写照;元代吴镇《渔父图》中,渔父悠然于山水之间,舟船又成了文人追求自由、超脱尘世的精神寄托。

这些画作中的舟船,不只是简单的交通工具,它们在山水之间,构建起人与自然、现实与理想的微妙联系。“只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁”,诗词与绘画里的舟,或承载忧愁,或象征闲适,或展现劳作,凝聚着古人对生活细腻而深刻的感悟,为我今日长江边的写生创作,铺垫下深厚的文化底色。

因自幼在长江边成长,长江早已融入我的生命。闲暇时,我总会来到自己生活的长江边观赏游玩,看江水中的波涛汹涌,看江面上的日出日落,更喜以画笔为媒介,记录下江畔的一个个动人瞬间,更多的是极其普通,生动而鲜活的生活场景。

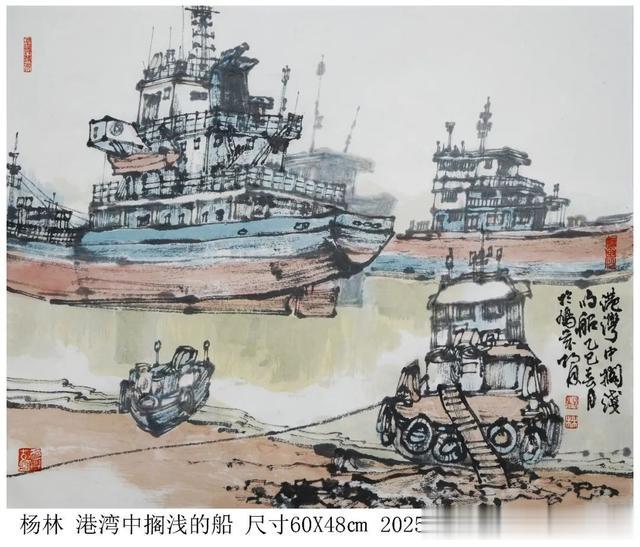

如今江边的港口,大都是一片繁忙景象。大型的铁制气动驳船与货轮有序排列,巨大的龙门吊挥舞着机械臂,将一箱箱货物精准地吊运到船上。今天现代机械化的装卸工作,己少了很多人的身影,机器轰鸣声与江水的波涛声交织在一起,奏响一曲充满力量的劳动之歌。

这些现代化的大型铁制船舶,船身线条更加硬朗流畅,在阳光的照耀下闪烁着金属的光泽,与古老的木船相比,多了几分工业时代的气息,这些正是时代的乐章。

长江沿岸的很多港湾中,有时也有一些小船停靠在岸边。它们虽不如货轮那般庞大,却也别具一番韵味。船身被岁月和江水打磨,留下斑驳的痕迹,绳索随意地缠绕在船舷,像是在诉说着往昔的故事。

岸边的芦苇随风摇曳,在春风中,伴随着油菜花的花香,与小船相互映衬,为宁静的江岸增添了一抹自然的野趣。远处,长江水奔腾不息,江面上波光粼粼,船只在江水中前行,驶向远方,那辽阔的江面和无尽的远方,总是让我浮想联翩思绪万千。

海滨城市青岛是我的第二故乡,我的大学四年,即是在青岛度过的,2022年,我曾前往青岛崂山写生,看到海边的渔舟,我特别的激动,海边的渔舟与长江中的大不相同。崂山的许多港湾中还可见很多木制渔船,常年经受海水的浸泡与海风的侵蚀,船身布满了沧桑的纹理,那是大海留下的独特印记,特别适合入画,海水的咸涩让木材的颜色变得深沉古朴而又厚重,与长江边渔舟相对清新的色调截然不同。

在海边,我观察着渔船随着海浪起伏,以及潮涨潮落的变化,它们像是大海的舞者,在波涛中演绎着生命的律动。每一艘船都有自己的姿态,或安静地停靠在港湾,或勇敢地驶向波涛汹涌的大海,这种独特的景象拓宽了我的艺术视野,让我对渔舟的表现有了更多的思考与尝试,更加珍视不同水域船舶所蕴含的独特魅力。

因为我从小生活在长江边,长江是我艺术创作不可或缺的源泉,是我情感的寄托。我用画笔描绘它的每一处风景,记录它的每一次变迁,如围田园居、江岸人家等等,是我视野中随处可见的场景,都是我写生时取之不尽的艺术源泉。

那些在长江边看到的船舶、人居场景,都成为我作品中的重要元素。我希望通过我的画作,展现长江的雄浑与温柔,展现人与长江相互依存的深厚情感,唤起人们对自然的敬畏与热爱,让这份与长江的情感纽带,在我的艺术创作中延续、升华,成为永恒的篇章。

时至今日,长江的影响力依然深远。在经济飞速发展的当下,长三角地区依托长江黄金水道,凭借便捷的交通网络和深厚的产业基础,成为了中国最为重要的经济发展中心之一。

无数的工厂、企业在江边拔地而起,现代化的港口装卸设备高效运转,繁忙的景象诉说着长江经济带的蓬勃发展。而远在南方的珠三角,虽紧邻南海,但水在其发展进程中同样扮演着关键角色。密布的水网为地区内部的运输提供了便利,也为对外贸易打开了通道,成就了其经济腾飞的传奇。

水,不仅是地理意义上的资源,更是一种文化符号,一种精神象征,是我们的生命之“舟”,它承载着人类的过往,也孕育着未来的希望。站在新时代的浪潮中,我们更应珍视这与水的缘分,合理利用水资源,保护水环境,让长江及每一条河流湖泊,继续滋养华夏大地,续写繁荣发展的新篇章。

2025年春于芜湖 杨林

杨 林,中国美术家协会会员,安徽黄岳画院院长、徽州碑林艺术馆馆长,零界点:朱零山水画研究会副会长。曾获全国首届扬州八怪杯书画大奖赛一等奖,尚意2017全国美展最高奖(中国美协)、入选2017泾上丹青全国美展(中国美协),2017年安徽省美术大赛最高奖,2018中国福州海上丝绸之路中国画展最高奖(中国美协)。

入选2018山水砚都多彩肇庆全国美展(中国美协)、2019年弄潮杯全国中国画大赛优秀奖(西冷印社主办)、2019首届吴昌硕国际艺术大奖赛二等奖(西冷印社主办)、建国70周年安徽省美术大赛优秀奖(安徽省美协主办)、2020"中国美术世界行"成果汇报展最高奖(中国美协)、第四届"弄潮杯"钱塘江金石竹木拓片展二等奖(西冷印社)等。