2025年4月18日的深圳北站,D2404次列车车门关闭警报响起之际,43岁的吴某某用身体阻挡车门的举动,将个人利益与公共安全的矛盾推向高潮。监控画面显示,这名白衣女子在工作人员多次劝阻下仍执意用腿卡住车门,只为等待三名未及时登车的同行者。这场持续近一分钟的僵持,最终以同行者匆忙登车收场,但由此引发的舆论风暴却刚刚开始。

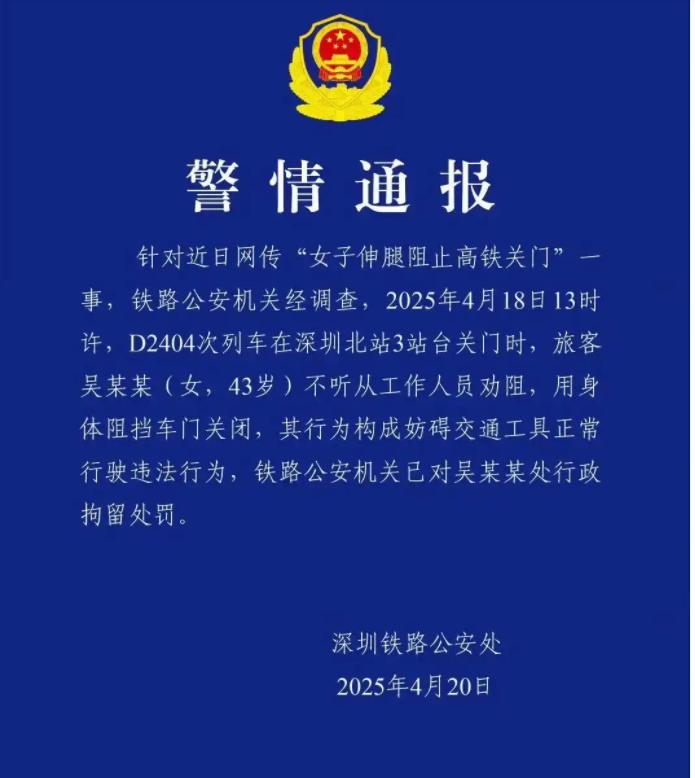

铁路部门通报显示,该事件虽未造成列车晚点,但车门反复碰撞可能引发的机械损伤、紧急制动风险等安全隐患不容忽视。更值得警惕的是,这种行为直接触犯《铁路安全管理条例》第七十七条,属于明文禁止的危害铁路安全行为。4月20日,深圳铁路公安处依法对吴某某处以行政拘留,用法律利剑划清了公私界限。

纵观近年铁路安全事件,类似场景屡见不鲜:

2022年蒋某用行李袋挡车门致列车晚点,被拘5日

2023年甘某吸烟误车手扒车门,罚款200元

2024年刘某误触车门被罚千元,理由竟是"以为像电梯门"

2025年春运单徐州地区就查处15起挡门事件

这些案例构成一组危险信号:当第一个破坏规则者未被严厉制止,后续效仿者便接踵而至。数据显示,仅广铁集团近三年就处理类似违法案件37起,其中80%当事人自述"觉得耽误几分钟不要紧"。这种集体无意识正在侵蚀公共交通的秩序根基。

事件发酵后呈现两种舆论走向:超九成网友支持严惩,认为"规则红线不容践踏";少数声音主张"未造成实际损失可从轻"。对此,法律专家指出三个关键维度:

结果犯与行为犯之别:高铁安全属特殊领域,只要实施危险行为即构成违法,不同于普通交通事故的结果追责

系统风险系数:单次延误可能引发"蝴蝶效应",2018年合肥站挡门事件曾导致全线38列高铁调整运行图

示范教育价值:每起案件的从严处理都在重塑公众规则意识,深圳警方此次快速响应具有标杆意义

值得关注的是,2025年新版《治安管理处罚法》特别增设"妨碍交通工具正常行驶罪",将罚款上限提升至2000元,拘留期限延长至15日。这种立法动向印证着社会治理从"结果管控"向"行为预防"的转变。

事件背后折射出更深层的社会症结:

时空认知错位:在高铁时代,仍有部分人保留"绿皮车思维",将公共交通工具等同于可讨价还价的市集

责任转嫁心理:当事人常将自身失误归咎于"标识不清""广播太轻",却不愿承认时间管理失当

安全认知盲区:多数违法者不知晓车门承受力仅50公斤,强行阻挡可能引发机械故障

改变这种现状需要多维发力:

技术防护:推广智能压力感应车门,当检测到异常阻力时自动启动保护程序

普法创新:在购票APP增设3分钟安全警示动画,用案例直观展示违法后果

信用惩戒:将铁路违法行为纳入个人征信系统,提高违法成本

当我们以"来不及"为借口突破规则时,实质上是在透支整个社会的安全信用。高铁时速350公里的钢轨上,承载的不仅是旅客的躯体,更是现代文明对规则的敬畏。吴某某案件的处理启示我们:在公共安全领域,对违法者的"不通融",恰恰是对守法者最大的"通融"。唯有让规则长出牙齿,才能守护好流动中国的生命线。