3月21日,A股遭遇全面调整,三大指数集体重挫,上证指数跌破关键心理支撑位,创业板指更以2.17%的跌幅领跌市场。两市成交额激增至1.58万亿元,创年内新高,下跌个股高达4289家,市场情绪逼近冰点。这场突如其来的放量下跌,既是多重利空共振的结果,也暗含了市场生态的深层变化。

一、资金异动:万亿放量背后的博弈密码

1.58万亿成交额的异常放大值得警惕——这已超过2023年任何单日成交峰值。从资金流向来看,主力资金单日净流出高达782亿元,北向资金亦出现超百亿级别的撤离。值得关注的是,融资融券余额在暴跌前连续三日攀升,显示杠杆资金在指数高位时仍在加码,而今日的破位下跌直接触发了强制平仓盘的涌出,形成多杀多的负反馈循环。

分时图显示,早盘半小时的急速跳水伴随着成交量的脉冲式放大,机构调仓动作明显。沪深300股指期货贴水幅度扩大至1.2%,期权市场隐波率飙升,都印证了机构投资者正在通过衍生品加强风险对冲。

二、结构性风险的集中释放

行业板块呈现系统性下跌特征,但内部分化暗藏玄机:

- 新能源产业链崩塌:受欧洲光伏反倾销调查传闻影响,光伏板块重挫5.3%,阳光电源、隆基绿能等龙头股遭遇机构抛售,反映出市场对地缘政治风险的定价不足。

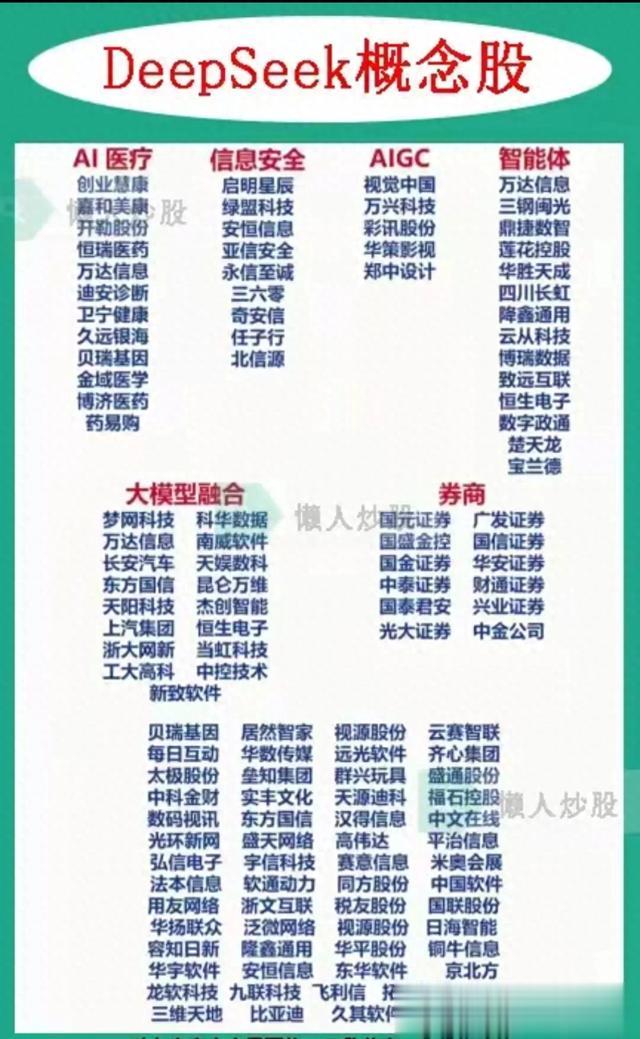

- AI概念退潮:前期领涨的CPO、算力板块暴跌6.8%,中际旭创单日换手率高达18%,游资撤离迹象明显。美光科技财报引发的存储芯片预期修正,暴露出题材股估值泡沫。

- 防御板块异动:电力、高速公路等公用事业板块逆势收红,长江电力创历史新高,显示资金开始布局高股息策略。但需警惕此类品种交易拥挤度已达近三年峰值。

三、多周期共振下的调整动因

本次调整是多重时间维度利空的叠加效应:

1. 政策预期差:两会后实质性刺激政策落地不及预期,1-2月工业企业利润增速转负,使得经济复苏逻辑出现裂痕。

2. 全球流动性拐点:美联储议息会议释放鹰派信号,美债收益率突破4.3%关键位,引发外资对新兴市场的重新定价。

3. 技术面共振:上证指数在3070-3100点区间横盘13个交易日后选择向下突破,周线级别MACD出现死叉,中期调整趋势确立。

四、市场生态的范式转变

当前市场呈现三个显著特征:

1. 量化交易助涨助跌:程序化交易占比攀升至35%,导致波动率显著放大。日内V型反转消失,单边趋势持续时间延长。

2. 绝对收益资金主导:私募仓位降至58%的警戒水平,公募面临赎回压力,市场缺乏长期配置资金托底。

3. 估值体系重构:全A股风险溢价升至3.2%的历史高位,但结构分化严重,传统估值框架在产业变革中失效。

五、底部区域的操作策略

尽管短期风险尚未完全释放,但多项指标显示市场已进入底部区域:

- 情绪指标:沪深300股息率与10年期国债收益率差值创2018年来新高,股债性价比凸显。

- 资金信号:ETF逆势净申购超80亿元,险资开始左侧布局。

- 技术支撑:创业板指接近2022年4月与10月形成的长期趋势线支撑。

建议投资者:

1. 控制仓位:将权益仓位降至60%以下,保留现金应对极端波动。

2. 优化结构:增配电力、煤炭等具备业绩确定性的红利资产,关注被错杀的细分领域龙头。

3. 等待信号:密切观察北向资金流向逆转、两市成交缩量至万亿以下、强势股补跌完成等见底信号。

当前市场的剧烈调整,本质是对经济弱复苏与政策强预期之间落差的重新定价。在注册制全面落地、退市新规强化的背景下,A股正在经历从"β行情"到"α行情"的艰难转型。投资者需以更专业的产业视角,在波动中捕捉真正具备全球竞争力的优质资产。黑夜终将过去,但黎明前的寒意最需警惕——市场底部的构筑从来不会一蹴而就,耐心与纪律将是穿越周期的关键。

Deep就是骗大陆人的