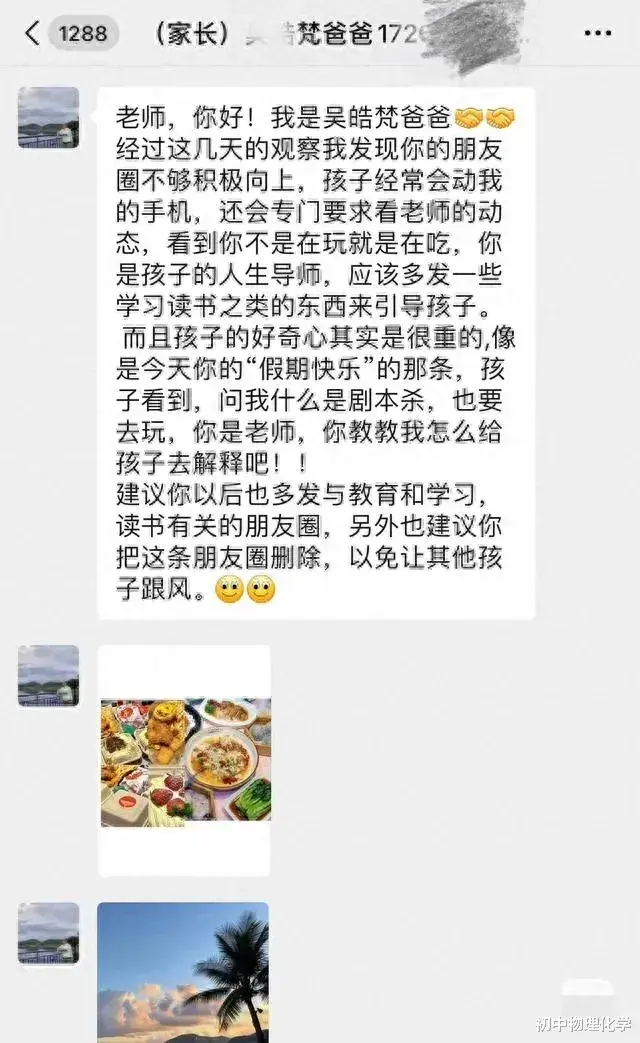

前段事件,

山东一位中学教师因为在朋友圈晒了几张露营、火锅聚餐的照片,

被家长举报,理由是“整天吃喝玩乐,不配为人师表”。

这件事一度引发热议——老师下班后还能不能有自己的生活?

随手发个美食、旅行照,真的有损师德吗?

然而,在讨论教师的个人生活权利时,我们也应该意识到,

体制内教师的身份意味着更高的社会关注度,尤其是在言论表达方面,

一旦不慎,可能会引发不必要的争议甚至法律风险。

因此,体制内教师尤其需要警惕情绪化言论,

避免因一时冲动而陷入舆论风波,甚至影响职业生涯。

山东这位老师仅仅是在朋友圈晒了几张照片,就被家长举报,

可见公众对教师的关注度有多高。

如果教师在网上发表过于情绪化的言论,

比如吐槽家长、抱怨学校管理、甚至对教育政策指手画脚,

极有可能被截图、转发,最终演变成影响深远的舆论事件。

有些老师可能只是无心之言,

比如抱怨一句“又要加班改作业,累死了”,

但被家长看到后,很可能被解读为

“这个老师对工作不上心”“不想负责”,甚至引发投诉。

同样,如果在社交媒体上与家长、网友发生争执,

语言激烈一些,就容易被放大成“教师态度恶劣,不配从事教育工作”。

如果发表情绪化言论,可能会涉及法律问题,例如:

可能构成侮辱、诽谤罪:

《刑法》第246条规定,公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,最高可判三年有期徒刑、拘役、管制或剥夺政治权利。

侵犯他人名誉权:

《民法典》第1024条明确规定,任何组织或个人不得以侮辱、诽谤等方式损害他人名誉,否则需承担相应民事责任。

传播不实信息可能触犯法规:

《治安管理处罚法》第25条规定,散布谣言、谎报信息等行为,可被处以拘留或罚款。

比如,有的教师因为对家长的不满,在朋友圈发泄情绪,

甚至曝光家长聊天记录,认为自己只是吐槽,

但如果措辞过激,被家长举报,很可能要承担法律责任。

很多人都有这样的习惯,在社交媒体上发几句牢骚、吐槽几句,

甚至调侃一些学生、家长或教育政策。

但对于体制内教师来说,这种“口嗨”很容易失控,比如:

抱怨家长:

“这届家长真难伺候” → 可能被截图传播,甚至引发家长群体不满。

调侃学生:

“现在的孩子越来越笨” → 可能被误解为歧视学生,引发学校调查。

指责学校管理:

“上面的人根本不懂教学” → 可能被领导关注,影响考核和晋升。

在社交平台上,有些言论虽然没有触犯法律,但依然可能带来负面影响。

比如有的老师曾因在微博上批评某项教育政策,

被上级部门批评,甚至被单位约谈。

因此,社交平台上的每一句话,教师都需要三思而后发。

山东教师被举报事件告诉我们,教师的一言一行都会受到社会关注,

不仅是朋友圈的日常动态,公开发表的言论更是如此。

虽然每个人都有表达情绪的权利,

但体制内教师的身份决定了言论自由是有边界的,

稍有不慎,就可能被放大解读,甚至引发职业风险。

我们可以有情绪,但表达情绪的方式需要更智慧。

可以在私密聊天里倾诉,但不要在公开平台发泄;

可以寻求合理沟通,但不要在网络上引战。

谨慎发言,保护自己。

教师的职责是教育人、引导人,而不是成为舆论的焦点。

对此,你怎么看呢?