光速,这个宇宙中携带信息与能量的极限速度,在真空中以约 30 万 km/s 的速度飞行。

它如此独特,仿佛是宇宙精心设定的一个基本参数,从宇宙诞生的那一刻起,就一直以这一恒定的速度存在着,见证着宇宙的沧桑巨变。

光为何能达到如此惊人的速度?它的动力又源于何方?

这个看似简单的问题,实则就像一把神秘的钥匙,一旦被解开,或许就能揭露宇宙中隐藏的一切奥秘,让人类得以窥探宇宙那深邃而迷人的底层逻辑。

由于光具有波粒二象性,而该特性是量子世界最重要的特性之一,因此我们需要从量子力学入手。

量子力学,作为现代物理学的两大支柱之一,一座神秘而宏伟的大厦,其核心概念 “波粒二象性” 就像大厦的基石,支撑起整个理论体系。在量子力学的奇妙世界里,量子展现出了令人匪夷所思的特性,它既是粒子,有着明确的位置和动量等粒子属性,同时又是波,具备波所特有的干涉、衍射等波动现象。

光量子,简称光子,作为光的量子化表现形式,同样遵循着这一奇特的规律。麦克斯韦的方程组,那一组优美而深刻的数学表达式,就像一首和谐的宇宙乐章,其中关于光速的解为常数,这一结果明确地表明了光速在真空中是恒定不变的。

从粒子的独特视角审视光子,我们会发现一个令人惊奇的事实:光子的静止质量竟然为零,而它在真空中的速度却恰恰是光速。

这一奇特的现象,就像一把神秘的钥匙,开启了爱因斯坦那伟大的思维之门。爱因斯坦,这位 20 世纪最伟大的物理学家之一,以其卓越的智慧和超凡的洞察力,基于光速不变这一坚实的原理,展开了一场波澜壮阔的思维之旅,最终推导出了改变世界的《狭义相对论》。

在狭义相对论的奇妙世界里,质速关系精准地描绘了静态质量不为零的物质在接近光速时所发生的奇妙变化 —— 随着速度的不断增加,物质的质量会逐渐增大,而当速度无限趋近于光速时,质量将趋于无穷大。

这一结论意味着,静态质量不为零的物质,无论施加多大的能量,都无法达到光速这一极限速度。相反,对于静态质量为零的粒子,如光子,它们仿佛天生就注定要以光速运动,这是它们在宇宙中的独特使命。

基于《狭义相对论》这一伟大理论的进一步深入推导,爱因斯坦又发表了那流芳百世的质能方程:E=mc²。

这个简洁而深刻的方程,将能量与质量这两个看似截然不同的物理量紧密地联系在了一起,揭示了它们之间等价的本质关系。

质速关系把速度与质量巧妙地联系了起来,而质能方程则进一步将能量也纳入了这个奇妙的关联体系之中。

然而,尽管这两个方程在物理学的发展历程中发挥了巨大的作用,让人们对宇宙的认识达到了一个新的高度,但它们也留下了一个令人困惑的问题:看似完全不挨着的能量、光速、质量,它们之间的深层关联究竟是什么呢?

回溯到科学发展的历史长河中,牛顿,这位科学史上的巨匠,在其封神之作《自然哲学的数学原理》中,牛顿提出了 m=ρv 这一公式,它清晰地表明质量是对物质的量的一种度量,与物质的体积和密度密切相关。

牛顿第一定律,作为经典力学的基石之一,生动地描述了质量使物体具有惯性这一重要特性。惯性,这个在日常生活中随处可见却又蕴含深刻物理意义的概念,被定义为使物体会保持自己原有的运动状态,无论是匀速直线运动,还是静止状态的能力。

为了更好地理解这一概念,我们可以想象这样一个场景:一个质量很大、匀速冲向地球的小行星,即使它在太空中不受任何其他外力的作用,你也绝对没办法穿着宇航服轻易地走到它边上,然后一巴掌把它扇飞。

这是因为质量越大,物体所具有的惯性就越大,其运动状态也就越难以改变。牛顿的这些理论,在当时极大地推动了人类对宏观世界物理规律的认识,为后续科学技术的发展奠定了坚实的基础。

然而,牛顿的理论虽然伟大,但也存在一定的局限性。

他只详细阐述了质量的作用与效果,却并没有深入探讨质量的本质究竟是什么。而爱因斯坦的质能方程 E=mc²,虽然深刻地揭示了质量与能量之间存在着光速平方的关系,但同样也没有明确说明质量到底是什么。

需要明确的是,等价并不代表等于,质量并非能量,它们之间的本质关系依然如一团迷雾,笼罩在科学界的上空。

在当时的历史条件下,牛顿与爱因斯坦都无法彻底讲清楚这个问题,这并非他们的能力不足,而是因为当时人类观察的尺度与科技水平存在着明显的局限性。人类在黑暗中摸索前行,虽然已经取得了一定的进步,但距离完全揭示宇宙的奥秘仍有很长的路要走。

直到 21 世纪,随着科学技术的飞速发展,人类的认知水平得到了极大的提升,对光速、质量、能量等基本物理概念的理解也有了质的飞跃。在这个伟大的时代,人类终于取得了突破性的进展,弄清楚了长期以来困扰科学界的难题,并且有了确凿的证据来支持这些理论。

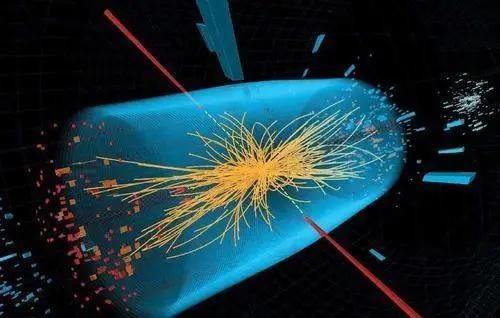

2012 年,欧洲核子研究中心传来了一个令人振奋的消息,科学家们经过多年的不懈努力,终于发现了质量之源 —— 希格斯玻色子。这一重大发现,为解开宇宙的世纪难题带来了新的希望。

按照现有的理论推测,物质本不该在宇宙中形成,一切本应都不具备质量,所有物质都应以光速运动。

因此,我们或许不应该再执着于问光速为什么快,而应该反过来思考:物质为什么慢?这一视角的转变,为我们打开了一扇全新的思维之门,引领我们从一个全新的角度去探索宇宙的奥秘。

经过深入研究发现,宇宙间的基本粒子,其中有一部分被一种神秘的力量 “束缚” 了。物质的质量追根溯源,源于粒子的质量,而粒子质量则源于被能量所束缚。

粒子被束缚的另外一个结果就是被拖了后腿,导致它们无法到达原本应有的速度,也就是光速。这里所说的能量,又源于基本粒子间的相互作用。

在科学发展的早期,牛顿与伽利略等科学家喜欢把这种相互作用形象地叫做 “力”。而在现代物理学中,为了更准确地解答物质的本质问题,更好的说法是 —— 规范场,简单来说就是 “场”。

这个概念的提出,为我们理解物质的本质和相互作用提供了一个全新的框架,使得我们能够从一个更宏观、更统一的角度去审视宇宙中的各种现象。

从粒子的微观角度深入分析,宇宙中的一切物质都是由基本粒子构成的。

这些基本粒子极其微小,它们的尺度比原子、分子还要小得多,小到超乎我们的想象。在这个微观世界里,这些粒子之间相互接触会出现四种最基础的相互作用(力),分别是引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用。

这些粒子与相互作用相互交织,共同构成了宇宙间的一切现象与物质。换句话说,宇宙间的一切物质与现象的底层逻辑都可以用这四大相互作用力来解释。而这些相互作用的产生,归根结底源于粒子本身所具有的内在特性。

下面,我们通过一些具体的例子来深入了解这些相互作用的奇妙之处。

我们都知道磁铁具有同斥异吸的特性,这一现象背后的本质其实是电磁力。从微观层面来看,电磁力本质上是粒子之间交换光子所产生的力。

我们可以形象地理解为光子就像一个个微小的 “信使”,在粒子之间被丢来丢去,从而产生了相互作用。这种相互作用之所以会发生,是因为粒子具有带电的特性,例如电子带负电、质子带正电。正是这种电荷的存在,使得粒子之间通过交换光子产生了电磁力,进而影响着物质的宏观行为,如磁铁的相互作用、电流的产生等。

原子,作为物质构成的基本单元,其主要质量集中在原子核。

原子核由质子(中子)构成,而质子(中子)又由三价夸克构成。不同的夸克就像正负电荷一样,具有不同色荷的特性。这里的色荷与我们日常生活中所理解的颜色毫无关系,它只是一种为了描述夸克特性而引入的抽象概念。

胶子,作为一种传递强相互作用的粒子,也具有色荷。在原子核内部,胶子会不断地改变夸克的色荷属性,就像一场永不停息的微观 “游戏”。在这个过程中,胶子传递的强大能量可以牢牢地 “捆绑” 质子中的夸克,使它们紧密地结合在一起。

同时,胶子的这种相互作用还可以使 “被捆绑的三价夸克” 的组合(质子或中子),不发生排斥作用。这是因为在原子核内,质子与质子都带正电,根据电磁力的同性相斥原理,光子产生的电磁力的排斥力必然想把质子们分开。

然而,胶子的相互作用强于电磁力,正是这种强大的强相互作用,使得宇宙中才有了稳定的原子核。我们把胶子的这种相互作用称之为强相互作用(强力),因为它的强度远远超过了电磁力,在微观世界中起着至关重要的作用,维持着原子核的稳定结构。

除此之外,宇宙物质的构成还有弱相互作用与万有引力。弱相互作用在一些放射性衰变等过程中起着关键作用,虽然它的作用范围相对较小,强度也较弱,但对于理解微观世界的一些现象至关重要。而万有引力,则是我们日常生活中最熟悉的一种力,它使得物体之间存在相互吸引的作用,从苹果落地到天体的运动,万有引力无处不在。它是宏观世界中天体运行、物体下落等现象的主要驱动力之一。

这四种相互作用,引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用,共同构成了宇宙物质相互作用的基本框架,它们相互交织、相互影响,塑造了我们所看到的丰富多彩的宇宙世界。

既然我们已经对万物的构成有了较为深入的认识,那么一个关键的问题随之而来:质量的源泉究竟是什么?

让我们从原子的结构入手来探寻这个问题的答案。

原子由核外电子与原子核构成,在原子的质量组成中,电子的质量极其微小,相比之下可以忽略不计。原子核的质量则是质子与中子的质量之和,而中子与质子又由三个夸克组成。

那么,质子与中子的质量是不是简单地等于三个夸克的质量之和呢?

事情当然没有这么简单。科学家通过精确的实验测量发现,一个质子的质量是 938.272MeV/c²,换算成我们更熟悉的质量单位约为 1.6726x10⁻²⁷kg。

为了深入了解质子内部的结构和质量组成,科学家们曾经进行了一系列复杂而精密的实验。他们让高能强子对撞产生深度非弹性散射,这一过程就像是在微观世界里进行一场激烈的 “碰撞盛宴”。

在对撞过程中,正反夸克会发生湮灭,释放出巨大的能量,通过精确测量爆发出的伽马能谱,科学家们得以精确地得到夸克的质量。令人惊讶的是,他们计算发现质子中的三个夸克静止质量之和仅约为 9.4MeV/c²。

这一结果意味着夸克本身的质量仅仅占质子质量的 1%。那么,剩下的 99% 的质子(中子)质量究竟来自哪里呢?

爱因斯坦的质能方程 E=mc²,在这个关键时刻再次为我们指引了方向。虽然胶子静止质量为零,但根据质能等价原理,质量等价于能量。因此,质子(中子)那 99% 的质量可以通过公式 m=E/c² 计算得出,这里的 E 就是胶子的强相互作用所蕴含的能量。

换句话说,质量在很大程度上是能量的另外一种形式的体现。这一发现,进一步揭示了质量与能量之间的深刻联系,让我们对物质的本质有了更深入的认识。

质能与基本粒子的相互作用虽然成功地解释了宇宙大部分质量的来源,但科学的探索永无止境,仍然存在一些问题亟待解决。例如,质子中那 1% 的夸克本体质量、电子等一切具有静止质量基本粒子本身的质量是从哪里来的?

按照之前的理论,它们自身似乎应该是空有一身零质量的 “躯壳”,仅仅作为能量的载体存在才对呀?我们虽然已经解释清楚了 99% 质量的来源于粒子间的相互作用,但粒子本身的质量又来自何方呢?

这个问题一度让科学界陷入了困境,甚至差点推翻了 “量子力学” 这一现代物理学的重要基石。

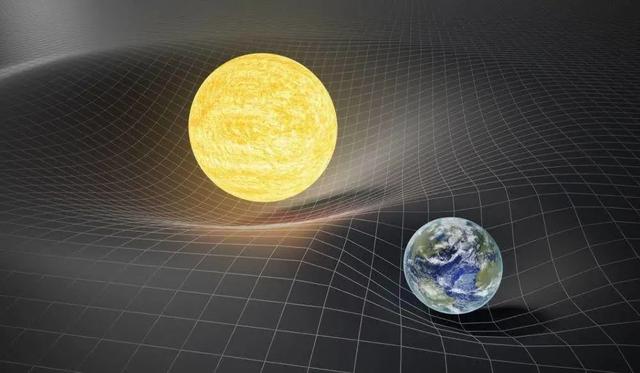

1916 年,爱因斯坦发表了具有划时代意义的《广义相对论》。

在《广义相对论》中,爱因斯坦描述了引力场的本质是时空几何。

这一观点彻底颠覆了人们对引力的传统认知,将引力与时空的弯曲联系在一起,揭示了物质和能量如何影响时空结构,以及时空结构又如何反过来影响物质和能量的运动。

德国物理学家赫尔曼・外尔,这位出师于德国大卫・希尔伯特的天才科学家,看到了《广义相对论》这篇论文后,如痴如醉,仿佛窥见了 “上帝的说明书” 一般,深深地被其中深邃的思想所吸引,甚至差点走火入魔。

外尔的数学造诣极高,其对于几何学的深刻理解让他敏锐地察觉到,几何学中的 “场” 不仅仅可以用来描述引力,甚至有可能统一一切物理底层的理论。这一大胆而富有前瞻性的想法,为后来物理学的发展开辟了新的道路。

当时,摆在他面前就有现成的电磁场理论(麦克斯韦)。受到这两种理论的启发,外尔在 1918 年发表了《空间、时间、物质》这一重要著作,在其中初步阐述了他对于统一场论的一些想法。

之后,在 1928 年他又发表了更深入本质的《群论和量子力学》,进一步完善了他的理论体系。然而,在当时的科学界,很多物理学家认为外尔所提出的群论过于抽象,“统一场论” 这一目标更是遥不可及,因此根本没有几个愿意花时间去深入研究他的理论。

外尔的理论在当时就像一颗孤独的种子,虽然蕴含着巨大的潜力,但在一片质疑声中,暂时未能生根发芽。

后来的科学发展历程证明,外尔的思想具有极其重要的前瞻性。

1954 年,杨振宁与学生米尔斯基于外尔的 “规范场” 理论,经过深入研究和不懈努力,发展出了著名的杨米尔斯理论。这一理论的诞生,为场论的发展注入了新的活力。

场论从此除了能够解释电磁力之外,又成功地囊括了弱力(相互作用)。杨米尔斯理论的提出,极大地推动了物理学的发展,为后续进一步统一基本相互作用奠定了坚实的基础。

紧接着,盖尔曼站在了杨振宁的肩膀上,将杨米尔斯理论进一步扩展到强力(相互作用)领域。通过这一系列的努力,科学家们逐渐将四种基本相互作用中的电磁力、弱力和强力纳入到了一个统一的理论框架之中。

然而,此时仍然有两个问题尚未解决:一是当初启发外尔的引力场,由于一直没有找到引力子,所以无法将其统一到这个理论体系之中,实现大圆满;二是粒子本身具有的质量起源问题依然没有找到答案。但基于场论的不断发展,科学家们也找到了一个新的研究方向,为解决这一难题带来了新的希望。

英国物理学家彼得・希格斯在深入思考这些问题的过程中,提出了一个大胆而富有想象力的假设。

他认为在宇宙大爆炸前,一切物质都不存在,也不具备质量。

然而,令人费解的是,为何大爆炸发生一秒之后,一切物质就突然有了质量呢?希格斯从胶子的特性中得到了启发,既然静质量为零的胶子可以形成 “胶子场”,并且在场中积蓄足够能量后就会放出胶子,那么是否在宇宙间还存在某种尚未被发现的场呢?

这种场在宇宙诞生一秒后,可以以不亚于光速的速度迅速渗透整个空间,然后与诞生的基本粒子(夸克、电子)相互作用,使它们获得一定质量,而这种作用却不发生在亚原子(质子、中子)身上。

经过多年的艰苦探索和实验验证,2012 年,人类终于迎来了一个激动人心的时刻 —— 发现了新的粒子 —— 希格斯玻色子。这一重大发现,标志着希格斯机制终于得到了验证。

原来,在宇宙间,希格斯场无处不在,它就像一片广袤无垠的海洋,充满在整个宇宙的每一个角落。夸克、电子等粒子在这片 “海洋” 中运动时,会受到海水的冲击,从而受到阻力。

这种阻力使粒子具备了一种类似势能的能量,而这种能量体现在粒子身上就表现为质量。粒子受到的阻力越大,所具有的质量就越大。爱因斯坦的质能方程在这里再次发挥了重要作用,它可以精确地描绘出质量与能量之间的关系。

不过,希格斯机制具有独特的选择性,它并不能束缚光子、胶子等粒子。因此,这些粒子可以在真空中以绝对光速飞行,所以光子和胶子不具备静止质量。

希格斯玻色子,因其在宇宙物质构成中所扮演的核心角色,被科学界赋予了 “上帝粒子” 这一崇高而神圣的称号。

它当之无愧地成为了质量之源,是理解宇宙最底层逻辑的关键所在。在宇宙的宏大架构中,希格斯玻色子通过希格斯场发挥作用,赋予了部分粒子质量,而对另一部分粒子选择无视。那些获得质量的粒子,在后续的宇宙演化进程中,逐渐成为了构建宇宙万物的基石。它们相互作用,如同一个个 “粘合剂”,将质量逐步粘合在一起。

从微观层面的原子、分子的形成,到宏观世界中星系、星球的构建,乃至最终地球上生命的诞生与发展,都离不开这些因希格斯机制而具有质量的粒子的参与。可以说,希格斯玻色子和希格斯场共同构成了宇宙的基本框架,塑造了我们如今所看到的丰富多彩、充满生机的宇宙世界。

从更深层次的宇宙本质角度思考,宇宙在最初诞生之时,一切物质都本应以光速运行,这似乎是一种更为纯粹、简洁的初始状态。

然而,希格斯场的存在打破了这种 “完美的平衡”。它如同一个无形的 “减速带”,对部分粒子施加了束缚作用,使得这些粒子的速度被 “拖了后腿”,无法达到原本应有的光速。而光,由于光子不受希格斯场的影响,得以始终以它原本的速度 —— 宇宙中携带信息与能量的极限速度运行,在宇宙的舞台上穿梭不息,见证着宇宙的诞生、发展与变迁。

并且,光的这种运行状态并不需要任何外在的动力来源,它仿佛遵循着一种与生俱来的宇宙法则,自在而永恒地传播着,成为了宇宙中最神秘而又迷人的现象之一。