在艰苦卓绝的抗日战争中,中华儿女冒着敌人的炮火共赴国难,千千万万爱国将士浴血奋战、视死如归,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。

杨靖宇以草根为食,与敌人周旋五天五夜;

八百壮士誓死坚守四行仓库,与敌激战四昼夜;

赵一曼受尽酷刑,也不曾透露组织半句秘密……

赵一曼、杨靖宇、赵尚志、左权……这些名字,山河铭记。

赵一曼(李坤泰,1905年10月-1936年8月2日),字淑宁,出生于四川宜宾,毕业于黄埔军校六期,中国共产党党员,抗日烈士。1926年夏加入中国共产党;1936年6月30日晨,被追敌二度捉捕,受到残酷的刑讯;1936年8月2日,在珠河被敌杀害。她留有著名诗篇《滨江述怀》等,其故里四川宜宾有“赵一曼纪念馆”,相关电影有《赵一曼》《我的母亲赵一曼》等。2010年,赵一曼被评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一。

“我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望你不要忘记你的母亲是为国而牺牲的……”

这是抗日英雄赵一曼英勇就义前的绝笔信,是一位母亲对自己7岁孩子最后的叮咛,也是一位战士献给万里山河的满腔真情。

他断食5天,奋战到生命最后一刻,英勇殉国后,被日寇残忍解剖,“胃里没有一粒粮食,只有未消化的树皮、棉絮和枯草”!他的英雄事迹家喻户晓,他就是抗日英雄杨靖宇!杨靖宇,原名马尚德,1905年出生于河南省确山县,九一八事变后,党组织安排杨靖宇组建和领导东北抗日武装,白山黑水间、林海雪原上从此有了这位英雄的传奇!

革命就象火一样,任凭大雪封山,鸟兽藏迹,只要我们有火种,就能驱赶严寒,带来光明和温暖。

——杨靖宇

区区日本四岛,断无亡我中华之力,我虽华夏一匹夫,然堂堂七尺须眉,抗日救国之信仰,坚如磐石,今日得以血溅山河,我足矣!

——杨靖宇

赵尚志(1908—1942),热河朝阳(今属辽宁)人,东北抗日联军创建人和领导人之一,东北地区最早的共产党员之一。1937年3月7日,赵尚志指挥黑风口阻击战,并大获全胜。这场战役,是抗联三军建军以来与日军作战取得的最大的一次胜利,也是抗联斗争史上以少胜多的著名战役之一。

1942年2月12日,东北抗日联军主要创建人之一、著名将领赵尚志率部袭击伪警察所时遭特务枪击,重伤被俘后英勇不屈,壮烈牺牲。

敌人曾悬赏一万元,通缉赵尚志,叫嚣“一钱骨头一钱金,一两肉得一两银”。

东北抗联史上,他与杨靖宇合称“南杨北赵”,曾任北满抗联总司令;“小小的满洲国,大大的赵尚志!”是日军当年对他的敬畏评价。

赵尚志骁勇善战,我们党的《八一宣言》中称赞他为“民族英雄”。

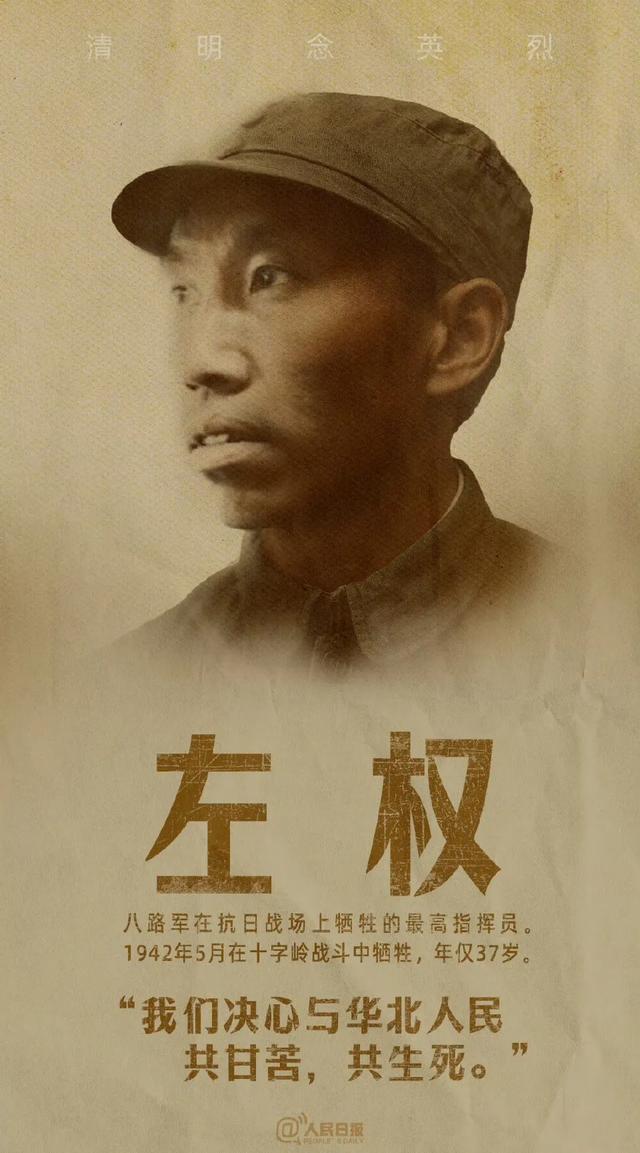

1940年,在“百团大战”烽火连天之际,八路军副参谋长左权将妻子和不到百天的女儿送往延安,自己则投入血与火的战场,从此再没跟家人团聚。与家人分别后,左权写下家书:“志兰,不要忘记教育小太北学会喊爸爸,她的爸爸在遥远的华北与敌寇战斗着……”

1942年5月22日战斗前夜,左权提笔给妻子写下了一封信:“志兰,亲爱的。别时容易见时难。分离二十一个月了,何日相聚?念、念、念、念!”

5月25日这天,日军派出数架飞机不断地对十字岭进行轰炸和扫射。同时,日军挺进队也一路尾随八路军,杀进了十字岭。情况危急,左权坚持留下来坐镇指挥,掩护总部、地方机关和群众突围。左权站在高处不断呼喊着大家卧倒,躲避炮火。就在这时,一发炮弹落在了左权的身边,他的喊声戛然而止,左权倒下了。一代抗日名将,用他的满腔热血守护了战士们突围的希望,可他的生命永远定格在了37岁。

八路军副总参谋长左权:

为了民族国家的利益,过去没有一个铜板,现在仍然是没有一个铜板,过去吃过草,准备还吃草。

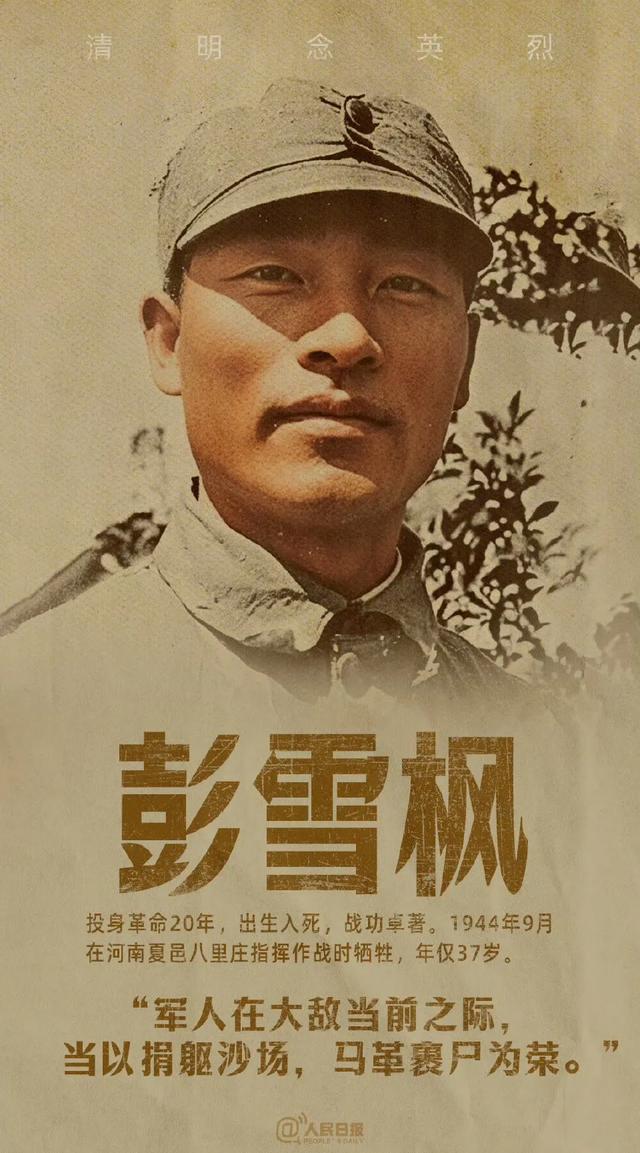

彭雪枫,1907年生于河南省镇平县。大革命时期,彭雪枫在党的影响教育下,接受了马列主义,开始了“出生入死,致力革命二十年”的光辉斗争历程。彭雪枫英勇善战,一次次深入敌后险境,圆满完成党交给的特殊任务,堪称虎胆英雄。1944年9月11日,彭雪枫在指挥河南夏邑八里庄战役时,被流弹击中,壮烈殉国,时年37岁。2009年彭雪枫当选“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”。

彭雪枫将军是中国工农红军和新四军的杰出指挥员、军事家,是抗日战争中新四军牺牲的最高将领,被毛泽东、朱德誉为“共产党人的好榜样”。

对待人民群众,他无微不至,而对待自己,却始终坚持廉洁自律,甚至到了苛刻的程度。

临行前他叮嘱妻子:“安心等我回来,待我凯旋时,孩子就应该出生了”

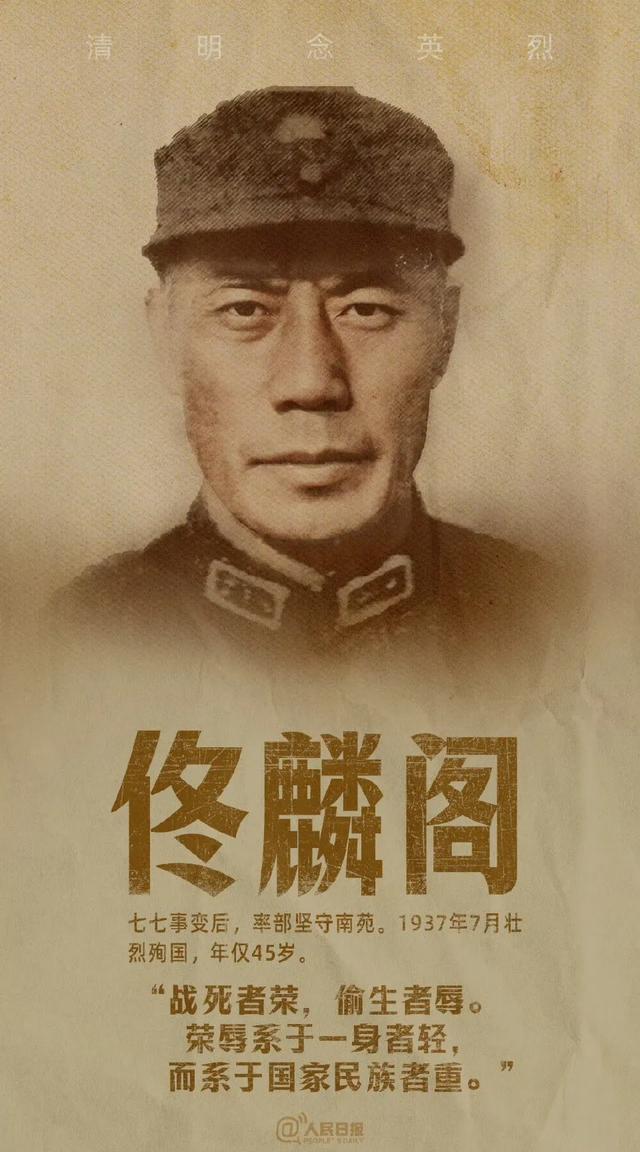

佟麟阁是卢沟桥事变后坚定主张抗战的将领之一。原本,他可以和主力部队一起在战斗开始前退回城内,但他却主动选择留守南苑,掩护学生。1937年7月28日,佟麟阁头部中弹,壮烈牺牲。

“凡有日军进犯,坚决抵抗,誓与卢沟桥共存亡,不得后退一步。”

这是卢沟桥事变时,佟麟阁以军部名义向第二十九军官兵发布的命令。

1937年7月28日,在南苑阵地失利后,赵登禹带领部队后撤。然而,令他没有想到的是,途经大红门附近的田螺庄时,早有日军在这里提前设好了埋伏,最后殉国而亡。

抗战胜利后,赵登禹的灵柩被迁至卢沟桥旁安葬,这位戎马一生的将军,就这样留在他为之奋战的地方,守护着他挚爱的祖国。

“七七事变”后,他以誓死报国之志,驰骋抗日沙场。他曾忍辱负重与日军周旋,使北京、天津免于屠城,却被诬为汉奸。1940年5月16日,枣宜会战中,他身先士卒,身中数弹,牺牲时仅49岁。

毛泽东为他题写“尽忠报国”的挽词。

周恩来曾为他写下:“其忠义之志,壮烈之气,直可以为中国抗战军人之魂。”

他曾在给官兵的信中写道,“为国家民族死之决心,海不清,石不烂,决不半点改变!”力战而死,无愧民族!

1942年的5月26日,著名抗日将领戴安澜在缅甸作战中重伤不治,壮烈殉国。国民政府在广西全州香山寺为戴安澜举行了隆重的追悼会。

中国共产党和八路军领导人高度赞扬了戴安澜的英雄气概和壮烈业绩。新中国成立后,追认戴安澜将军为革命烈士。

戴安澜(1904-1942) 中国远征军200师师长,缅甸战场重伤不治,遗言:“现在孤军奋战,决心全部牺牲!”

毛泽东诗集《五律·挽戴安澜将军》

外侮需人御,将军赋采薇。

师称机械化,勇夺虎罴威。

浴血东瓜守,驱倭棠吉归。

沙场竟殒命,壮志也无违。