引言部分:在“牟融”这个名字下,藏着一个数百年无人知晓的谜团——唐代诗人牟融,实际上根本不存在!这场跨越时空的“文学骗局”怎么能在历史上流传千年?今天,让我们揭开这一看似不可思议的文化误传背后的真相。

正文:

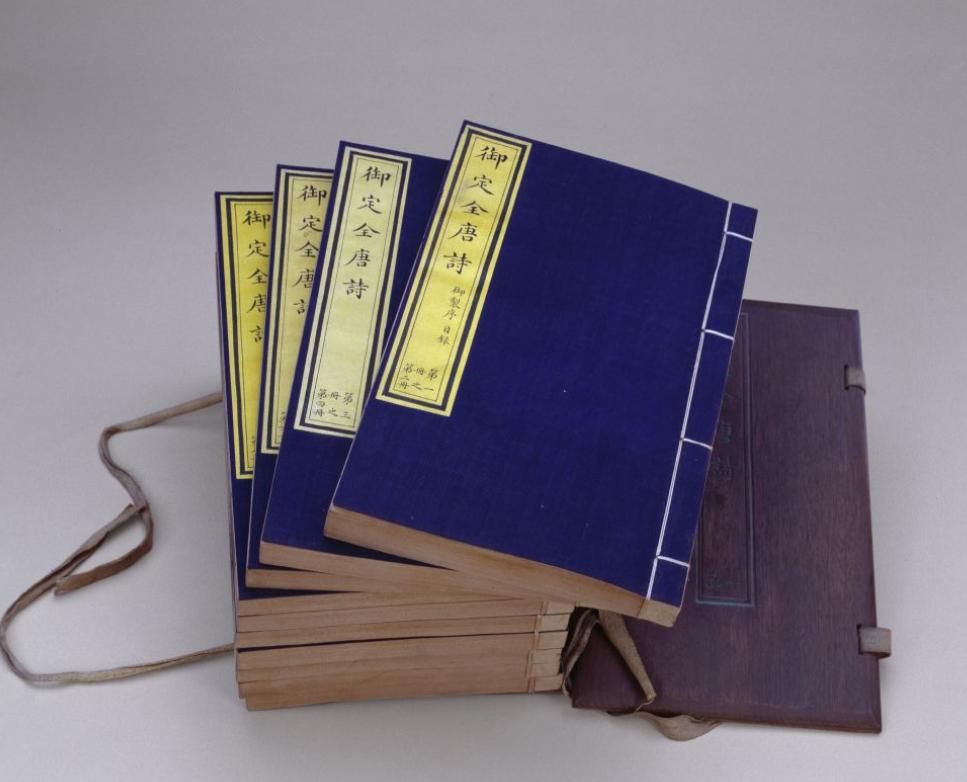

一、唐诗的“误入歧途”:牟融如何穿越历史?让我们从“牟融”开始。牟融——这个名字在康熙时期的《全唐诗》里出现,成了唐代文学的“重要一员”。你可能会奇怪:唐代的诗人,怎么会在明清时期的“全唐诗”里突然现身?好吧,别急,真相比你想的更“穿越”。

二、文人的复古狂潮:明代文人的“唐诗情结”说到“牟融”,不能不提到明代文人对唐代的疯狂崇拜。这种唐诗的“复古狂潮”,简直是文人圈的“时尚”。大家都爱背唐诗,模仿唐代诗人,试图复刻那个辉煌的时代。牟融的诗作正是在这种氛围中诞生的,虽然它们名为“唐诗”,却满满的都是明代的文化气息。

三、如何骗过几百年?牟融诗作的“历史错乱”牟融的诗作为什么能成功“骗过”几百年?原因就在于诗中的人物、情感、风物,都和唐代的诗歌风格极为相似。可是,如果你细细观察,会发现诗中有很多历史和文化上的不对劲。比如,牟融提到的某些人,实际上是明代的人物,完全不可能和唐代诗人有任何交集。而那些意象和诗中的场景,也充满了明代文人的影像。

四、康熙帝的“乌龙”:一场因诗歌而引发的文化误会康熙帝作为一位酷爱唐诗的帝王,若非他在《全唐诗》中的“诗歌热情”,牟融的“伪唐诗”可能根本不会有机会成名。康熙从小便浸润在唐诗的海洋中,他在宫中主持诗歌讨论,乃至亲自校勘诗作。这份热情让他甚至忽略了诗歌中的细节错误,从而让牟融的诗作顺利“溜进”了《全唐诗》。

五、牟融诗作的文化深意:不是所有文学遗产都源于真相牟融诗作的流传,虽然是在虚假的历史背景下进行的,但它也揭示了文学与文化传承的复杂性。有时候,文学作品并不一定需要历史的“真实”来支撑,它们能否打动人心,是否能反映某个时代的情感与审美,才是它们真正的价值所在。

六、结语:文学的价值到底是什么?如果我们从“牟融”这场“文学骗局”中学到什么,那就是:文学的价值不在于它的“真实性”,而在于它能触动多少人的心灵。在这个跨越千年的文学谜团中,牟融的诗作以其唐代风格和明代情怀打动了无数的读者。它让我们明白,历史与文学的界限并非那么清晰,某些“伪作”也能在文学史中激荡出不小的涟漪。

今天,我们站在新的文化高度,回望牟融的故事,不仅感叹历史的趣味与错综复杂,也为文学的深层次价值所折服。毕竟,在我们今天追寻文学真相的过程中,也许,最重要的,不是追溯谁创造了这篇诗作,而是它如何影响了我们每个人的情感与思想。