人们常说,“老不看三国”,

但是当1994年电视剧《三国演义》播出的时候,

全国观众也是炸开了锅,

大家讨论着曹操的野心、诸葛亮的谋略。

足以见得这部名著在人们心中的地位。

这部剧成了那个年代的文化现象,

可谁也没想到,它差点儿因为选角的乱子、

缺钱的窘迫和技术的老旧胎死腹中。

导演王扶林带着几百号人,硬是顶着压力,

把这部三国史诗给拍了出来。

经过这次的选角,王扶林终于明白,

狂妄的演员,演技再好,对艺术不负责的不要。

也揭开了李某的耍大牌的事。

01

011991年春,中央电视台决意翻拍《三国演义》,

此消息于影视圈仿若投下一枚重磅炸弹。

四大名著的改编,这是多么诱人的一个机会啊,

谁不想参与其中呢?

可这工作着实不易,三国故事家喻户晓,

其中人物深入人心,若拍不好,那便是砸招牌之举。

央视把担子交给了王扶林,

这位导演刚拍完《红楼梦》,名气大,压力更大。

他坐在办公室,桌上摊着厚厚的剧本,

窗外北京的杨树叶子晃来晃去,心里却一点底也没有。

他得把每个角色、每个场景都掰开了揉碎了想。

王扶林深知,选角乃重中之重。

观众对三国人物印象极为深刻,

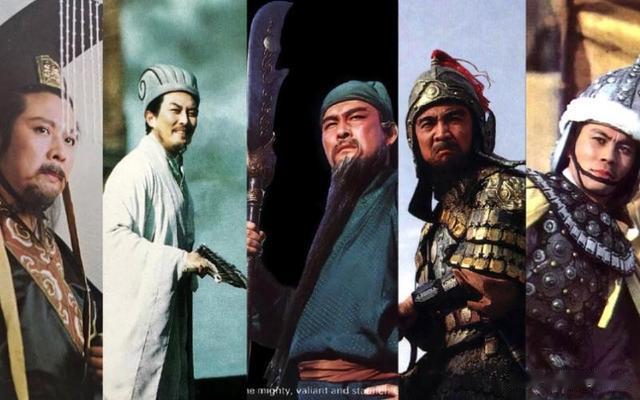

曹操须具枭雄气概,诸葛亮要有仙风道骨之态,

刘备得怀仁厚心肠,差之毫厘都不可。

他带着团队跑遍了全国的剧团和学校,

翻看了几百份演员资料。

每次试镜,他都坐在台下,眯着眼观察,

连演员走路的姿势、说话的语气都不放过。

他常对副导演讲,遴选演员并非看谁声名远扬,

而是看谁能够演绎出角色的神韵。

可这事儿说起来容易,干起来难,

选角的路刚开始就撞上了硬钉子。

02

02选角的第一场硬仗就出在曹操身上。

曹操这角色不好找,历史上他才华横溢又心狠手辣,

演得太奸诈观众不信,演得太英雄又少了味道。

王扶林翻遍了资料,终于看中了一个叫李某的演员。

这人演技扎实,眼神里有股狠劲,气质跟曹操挺搭。

团队联系上他,他也表现得很感兴趣,说一定全力以赴。

王扶林松了口气,觉得这事儿总算有了眉目。

但是在试镜的时候,他的表现差强人意,他拒绝试戏,

也让导演王扶林犯了难,觉得这不是他要的曹操。

后来这个演员还耍大牌,甚至撂下话,说不合适就换人。

之后他干脆不接电话,人也不见了踪影。

剧组顿时乱作一团,距离开机没几日了,

可曹操这一角色却空缺无人。

王扶林气很生气,香烟一根接着一根的吸。

以至于后来在访谈中,

他说:对艺术不负责任的演员,再好也不要。

但是当务之急,就是团队赶快重新物色人选,

有人提及鲍国安,其为话剧舞台上颇负盛名的演员。

王扶林去看了一场他的演出,

台上的鲍国安嗓音洪亮,眼神犀利,

举手投足都有股气场。

散场后,王扶林找到他,聊了整整一个小时。

鲍国安起初颇为犹豫。

他常年浸淫于话剧舞台,鲜少涉足电视剧拍摄,

担忧自己难以适应。

然而,王扶林的诚意深深打动了他,于是,他决意一试。

试镜那日,鲍国安登台,

“宁教我负天下人”脱口而出。那时整个房间都安静了。

导演组的人互相看看,点点头,这曹操找到了。

鲍国安接下角色后,也是下足了功夫的。

他翻遍了《三国志》,

还在街上拉着路人问:你觉得曹操是啥样的人?

他想把曹操的霸气和复杂演得让人信服。

开拍后,他每场戏都抠得特别细,

连胡子的角度都要调整好。

他的努力终未付诸东流。节

目播出之后,观众皆言,这曹操宛如活了一般。

还有一个重要的人物,那就是诸葛亮的选角,

这个角色选人的时候,也掀起了轩然大波。

王扶林挑中了唐国强,这人年轻,

模样俊朗,可观众不买账。

那会儿唐国强演的多是小白脸角色,

粉丝多,争议也多。

定妆照甫一发布,

投诉信便如雪花般纷至沓来,飞向央视。

信中称,他全然缺乏诸葛亮那般稳重的气质。

王扶林顶着压力,坚持让唐国强试戏。

拍“借东风”那场戏时,天气冷得刺骨,

唐国强光着脚站在雪地里,风吹得他直发抖。

他念着台词,眼眸中泪光闪烁,

那副模样让场边的工作人员看得发怔。

后来播出,观众才服气,这诸葛亮还真有那味儿。

刘备的选角也没少波折。

饰演刘备的孙彦军本来是想饰演曹操的,

可王扶林一看他的眼睛,觉得他适合演刘备。

孙彦军不情不愿,但拍着拍着,

他发现自己跟刘备越来越像。

拍哭戏时,他从不用眼药水,全靠真情流泪,

观众看了都说,这刘备太真了。

王扶林这样的安排,足以见得他对角色和演员的把握,

才成就了电视剧《三国演义》的经典。

03

03选角定了,拍摄的挑战才刚开始。

1991年的技术条件有限,

想拍出三国时期的恢弘场面,难上加难。

美术团队接到的任务是最重的,

他们得把汉末的城池、宫殿、战场都搭出来。

预算不够,材料也缺,

他们就四处找便宜的木头和布料。

道具车间里,工人们白天黑夜地忙,

锤子敲打的声音没停过。

他们翻着史书,

把盔甲的样式、旗帜的图案一点点复原出来。

有一次,为了做一辆战车,

几个师傅熬了三天三夜,手上全是血泡。

服装组的压力也不小。

三国时期的衣服得考究,不能随便做。

他们找来历史资料,

连扣子的形状、布料的纹路都得跟史书对上。

女工们坐在昏暗的房间里,

一针一线地缝,眼睛都熬红了。

有件曹操的披风,绣了半个月才完工,

拍出来效果特别好,观众看了都觉得值。

音乐团队的使命,就是为剧目注入灵魂。

他们得写出能让人一听就想起三国的旋律。

作曲家翻看了古乐谱,试着用古琴和箫配乐。

录制时,乐手们在简陋的录音棚里反复试音,

棚里没暖气,手指冻得发僵。

主题曲录好后,导演组一听,

觉得这音乐把三国的气势全带出来了。

拍战争戏时,摄影组的难处最多。

彼时,特效几近于无,宏大场面全然仰仗人力堆砌。

赤壁之战的戏,片场调了几百个群演,

战马跑来跑去,尘土飞扬。

摄影机老旧,经常卡壳,导演组急得满头汗。

为拍出火烧战船的效果,他们竟采用真火。

然而风向突变,道具船险些被付之一炬。

摄影师们硬着头皮调整机位,

拍出来的画面虽然粗糙,但在当时已经算顶尖了。

04

04拍摄的日子颇为难熬,剧组的条件亦甚是艰苦。

1.7亿元的预算看着多,

可摊到每场戏、每个道具上,捉襟见肘。

演员和工作人员住的都是简陋旅馆,

冬天没暖气,夏天没风扇。

吃饭更简单,资金紧张时,大家就啃馒头就咸菜。

拍摄中难免有意外。有次拍马战戏,

一匹马受了惊,差点撞倒道具墙。

演员们虽惊惶不已,却无人退缩,

稍作调整后便继续拍摄。

另一次,拍夜戏时突然下起大雨,

设备全泡了水,导演组连夜抢修,第二天照常开机。

每遇难关,团队皆能齐心协力、众志成城。

王扶林常跟大家说,这剧不是为钱,是为后人留点东西。

这话让每个人心里都燃着一团火。

演员们的付出也让人感动。鲍国安为了演好曹操,

每天拍完戏还捧着书看,困得眼睛都睁不开。

唐国强拍摄《借东风》之际,

受寒而感冒数天,却从未叫苦不迭。

孙彦军拍刘备的哭戏,情绪上来后,泪水止不住,

场边的工作人员都跟着红了眼。

群演里有些老演员,戏份少得可怜,

可每次站位都站得笔直,说这是对角色的尊重。

05

051994年10月,《三国演义》终于播出。

首播当晚,全国的电视机前挤满了人。

街头巷尾间,茶余饭后时,

剧中情节成为众人热议的谈资。

曹操的霸气、诸葛亮的智谋、刘备的仁义,

成了每个观众心中的影子。

收视率一路狂飙,央视的电话都被打爆了。

文化圈的人也坐不住了,学者们写文章分析,

说这剧把三国的精髓拍活了。

这部剧不只是火了一阵子,它的影响一直延续。

年轻人看了剧去翻《三国演义》原著,

历史课上老师拿剧里的片段讲课。

后来拍的历史剧,都免不了拿它做标杆。

演员们的表演堪称教科书。

鲍国安饰演的曹操、唐国强饰演的诸葛亮,

其表演至今无人能全然超越。

06

06时至今日,三十年的光阴悄然流逝,

而《三国演义》依旧是众多人心目中难以撼动的经典之作。

打开电视,或者在网上点开视频,

那熟悉的主题曲一响,汉末的烽烟仿佛又在眼前。

剧组的那些付出,那些日夜奋战的画面,

也藏在每一帧画面里。

他们的信念和汗水,化成了一部剧,

穿越时间,点亮了一代又一代人的心。

信息来源:

1、《三国演义》25年后重聚,看看那些年你崇拜过的英雄们:新京报

2、王扶林谈拍"三国演义":翻拍名著能及格就不易:中国新闻网

3、《中国文艺》 向经典致敬 本期致敬人物——电视艺术家 王扶林:央视网