【文惠生原创分享】

我们生活的这个世界,最初是怎样产生的?

三国时期的学者徐整,在他的《三五历纪》中,率先给出了一种系统而又有趣的解说:当初“天地浑沌如鸡子,盘古生其中。万八千岁,天地开辟,阳清为天,阴浊为地……”

鸡子,是指正在孵化过程中的鸡蛋。这段文字以“鸡子”喻指宇宙初始状态,形象描绘出盘古与“元始混沌”一体共生,并以“每日生长一丈”的原动力支撑天地分离的过程。

后来,他又写了一部《五运历年记》,对盘古“开天辟地”的过程做了进一步补充:“气成风云,声为雷霆,左眼为日,右眼为月,四肢五体为四极五岳,血液为江河。”这种“化身说”,将自然现象与生命本体巧妙关联,形成了自己完整的“宇宙生成论”体系。

南北朝时期,文学家任昉,做《述异记》,传承了“盘古开天地”学说,并细化“身体化生模式”为:“头为四岳,目为日月,脂膏为江海,毛发为草木……”

到了明代,周游又做《开辟衍绎》,在保留核心要素基础上,增添“左手执凿,右手持斧”的具象化场景,使这一神话传说,更贴近现实中劳动工具对社会发展的重大作用。

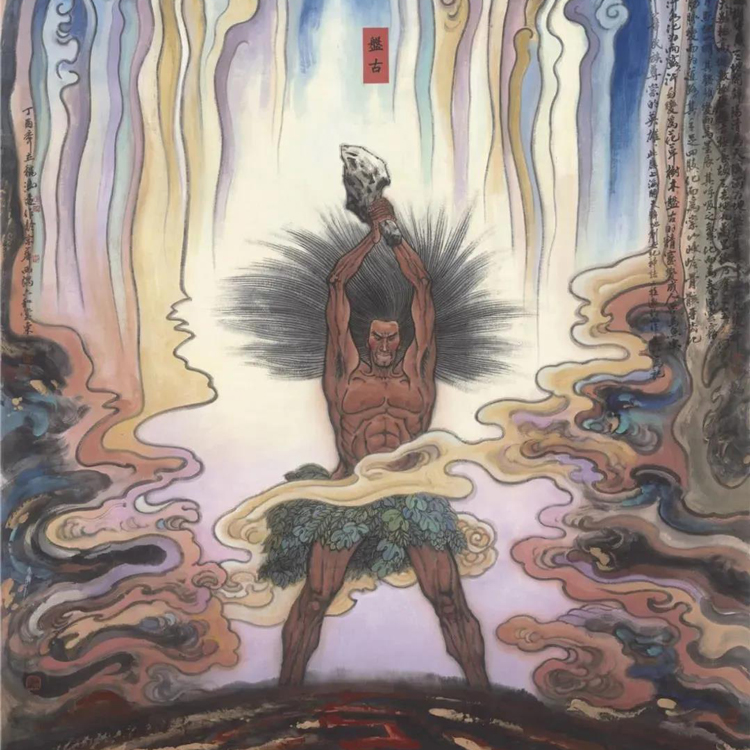

盘古开天辟地 国画

另外,欧阳询编纂的《艺文类聚》及董斯张《广博物志》,还通过文献辑录强化了盘古“嘘为风雨,吹为雷电”的“自然神力”象征。

为什么这么多学者、文化人,对一个神话传说情有独钟,在跨越千年的历史中,持续进行完善、丰富呢?

一、中华文化核心智慧的生动体现

传说中的“元始混沌”,正好契合了《道德经》所说的“玄之又玄,众妙之门”,世间万有皆从此中出。

道家重要观念“无极生太极,太极生两仪”,及儒家所说的“易有太极,是生两仪”(《易经·系辞上》),通过盘古在混沌中化生、继而将天地分开这一形象譬喻,有了生动的画面感,从而不再是深奥难懂的道理,完全可以“妇孺皆知”了。

盘古开天辟地

二、生命哲学的深层启示

盘古神话蕴含的“物我一体”思想,在《五运历年记》中体现得尤为深刻:

盘古躯体分解为山川草木,血脉化作江河湖海。这种将自我完全融入自然的叙事,揭示出万物同源、生命共生的本质。如同阳光穿透云层滋养大地,个体的消逝成就了整体的生机,这不正是“大我”精神的古老诠释吗?

更精彩的是:盘古“身之诸虫,因风所感,化为黎甿”,就是说:寄生在盘古身上的各种小虫,受到暖风的吹拂,变成了生活在大地上的黎民百姓。怎么样?有没有感觉到特别“哇噻”,我们每一个人,都跟盘古有关呀!

开辟精神

不只是上述“天人同构”的智慧启发,《三五历纪》所说盘古与天地“日长一丈”的同步生长机制,形成“微妙的动态平衡”,恰似自然界光合作用中光能与养分的精准配比。这种“生命与环境的深度互动”,为后世“道法自然”的生态观埋下了伏笔。

而“无私奉献”的崇高品格,在《述异记》的记载中达到极致:“垂死化身”的盘古将最后一丝气息化作风云,连汗珠都凝结为雨露。这种彻底的生命奉献,正如古诗所写“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,为中华文明树立了超越个体得失的精神标杆。

哲学上最难理解的概念,大概就是:气、形、质,三者一体。可是,经盘古这么一演示,全说清楚了:混沌、盘古、天地万物,同根同源,本来一体,不管经历多少轮回变化,最后还是“一体不二”!

至于明代增加的斧凿开天情节,是赋予了这一创世过程“劳动创造”的世俗化解读,将“神秘力量”与人类实践智慧巧妙融合了。

劳动的力量

三、文化基因的传承演变

汉代,将“盘古大神”纳入官方祭祀;唐代,通过《艺文类聚》,将“开天辟地”传播为文学母题;明清,则由《开辟衍绎》,将其转化为民间戏曲。值得关注的是,典籍逐步对《三五历纪》中盘古“龙首蛇身”原始形象的淡化处理,恰恰凸显了盘古形象从图腾崇拜向道德象征的升华。

在社会教化层面,这些文化基因持续焕发活力:

“化身万物”说,教导人类视自然为生命共同体,与环境和谐相处;“顶天立地”形象,塑造了担当精神,如同“砥柱中流”守护文明航向;“舍身化育”叙事,赋予奉献以永恒意义,恰似星火传承照亮人类前程。

巧合的“盘古山”

惠生说:永恒的精神坐标

盘古,这个将生命百分百回馈天地的巨人,既是用身躯丈量宇宙的开拓者,更是以精神滋养文明的思想者。

在当今时代重读这些典籍,我们依然能清晰辨识出文明基因中的闪光密码——那是对“天人合一”的永恒追寻,对“物我一体”的深刻领悟,更是对超越小我、成就大我的不懈坚持。这种跨越时空的精神共鸣,正是古老神话留给现代世界的珍贵遗产!