对中国人来说,"红军"这个词有着特殊的意义。在那个艰难的年代,这支队伍的诞生,为整个民族带来了新的希望。

红军这个名称承载着深厚的历史底蕴,这支队伍诞生于1927年,至今已走过近百年的岁月。

经过近一个世纪的时光流逝,曾经参与革命的老兵们大多已经离世。截至目前,仍然健在的红军战士数量已不足二十人。

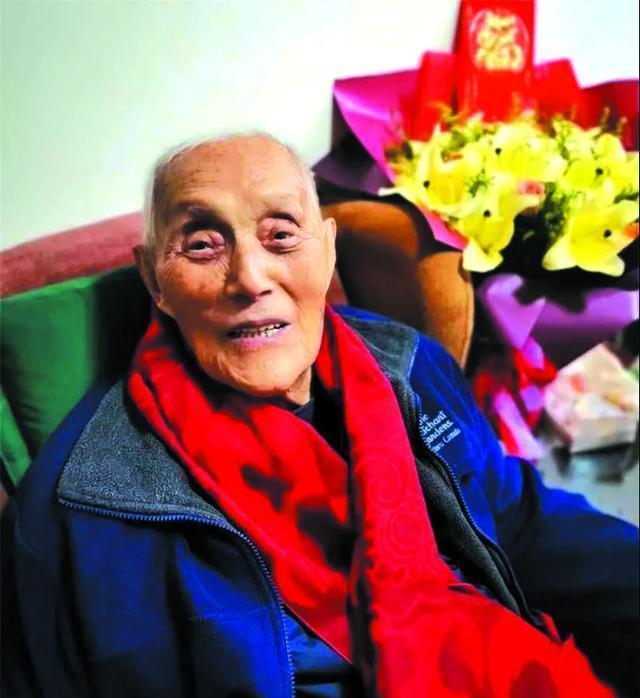

目前仍健在的红军将领仅剩一位,即被授予开国少将军衔的张力雄。

【“我18岁参加革命,受毛主席接见时才21岁”——张力雄】

1913年,张力雄在福建的一个寻常农户家出生。

张力雄年仅11岁便因家庭经济困难,不得不到造纸厂开始工作。

张力雄对那段日子印象特别深:工厂里到处都是热气和难闻的味道。他在烘纸车间干活,每天要重复做同样的动作好几百遍。手上全是黏糊糊的纸浆,等到下班的时候,两只胳膊都累得没感觉了。

很快,张力雄被安排到捞纸车间工作。在这个岗位上,他每天得弯下腰上千次,从水里捞出湿漉漉的纸张。才干了第一天,他的腰就疼得几乎无法挺直。

张力雄在造纸厂度过了整整五年光阴。这段日子里的高强度体力劳动不仅锤炼了他的毅力,也让他深刻体会到旧社会对底层民众的残酷剥削。

16岁时,张力雄正式成为共青团员,迈出了投身革命的第一步。这一决定标志着他人生的重要转折,也为他日后参与革命事业奠定了基础。从那一刻起,他开始将自己的青春与国家的命运紧密相连,走上了一条充满挑战与使命的道路。共青团员的身份不仅是一种荣誉,更是一份责任,这为张力雄后续的革命历程提供了重要的思想准备和组织基础。

投身革命后,张力雄获得了当时普通人难以触及的学习机会。在那个年代,能够接受系统教育对大多数人来说是一种奢望,而张力雄却因加入革命队伍而得以实现这一梦想。这不仅为他个人的成长提供了重要基础,也为他在革命事业中发挥更大作用创造了条件。这种特殊的教育经历,使张力雄在思想觉悟和理论水平上都得到了显著提升,为他日后的革命工作奠定了坚实的知识储备。通过这一难得的学习机会,张力雄得以系统掌握革命理论和实践知识,这对他后来的革命生涯产生了深远影响。

张力雄凭借自身的刻苦付出,获得了进入红军学校深造的机会。经过数月的勤奋学习,他成功完成了学业,随后被任命为红军连队的政治指导员。这一职位为他提供了更为广阔的发展空间,也让年仅20岁的他首次明确了自己的人生价值。

张力雄投身红军之际,恰逢革命事业处于极其困苦的时期。当时,革命力量面临严峻挑战,生存环境十分恶劣。尽管如此,他毅然决然地加入了红军队伍,与战友们并肩作战。这段时期,红军不仅要应对敌人的围追堵截,还要克服物资匮乏、条件艰苦等重重困难。张力雄的加入,为革命队伍注入了新的活力。他凭借坚定的信念和顽强的意志,在艰苦的环境中迅速成长,成为了一名优秀的红军战士。他的经历,正是无数革命先辈在艰难岁月中不屈不挠、奋勇前行的缩影。

在敌人的层层包围下,红军经常处于人数和装备都远不如对手的困境。他们面对的不仅是数量上的压倒性优势,还有武器和资源的严重不足。尽管形势严峻,红军依然坚持战斗,努力在逆境中寻找突破口。这种敌强我弱的局面,使得每一次战斗都充满了挑战和不确定性。

张力雄在红军时期,多次面临生命危险,历经重重磨难。

在土地革命战争年代,张力雄在红军的政治部门工作,担任过连指导员和营政治处主任等职务,并随军在前线作战。他参与了中央苏区的多次反“围剿”战役,由于表现突出,还获得了毛主席的亲自接见,那时他年仅21岁。

1934年9月,张力雄接到董振堂军团长下达的任务,率领800余名红军学员前往兴国县老营盘,负责在白云山一带拦截国民党军队的追击行动。

金秋时节,天朗气清,白云山上层林尽染,火红的枫叶将整片山脉装点得格外壮丽,与辽阔的华夏大地交相辉映。

可张力雄根本无心看风景。这场战斗是红军长征前的最后一战,成败直接决定部队能否顺利转移。作为指挥官,他肩负着巨大责任,心情格外沉重。

张力雄初次担任大规模作战的指挥官,面对紧急情况,他表现得异常冷静。他巧妙地利用了地形特点,布置了多重防御工事。在他的领导下,800多名红军学员成功抵御了数量超过他们十倍的敌军的连续进攻。

张力雄在这场激烈的战斗中经历了生死考验。敌机投掷的炸弹爆炸后,他被飞溅的泥土完全覆盖。与此同时,他目睹了身旁的战友们一个接一个地倒下。尽管如此,他始终坚守阵地,未曾动摇过战斗的决心。

部队在阵地上顽强抵抗了整整72小时,成功阻止了敌军前进,圆满达成了战略阻击目标。

在红军踏上长征征程时,张力雄所在的部队被安排执行后卫工作。他们的主要职责是保护主力部队的安全,同时帮助那些因体力不支或受伤而落后的战士。这支部队在行军过程中始终坚守岗位,确保没有战友被遗落在后方,为整个队伍的顺利前进提供了重要保障。

张力雄回忆道,起初行军过程中几乎没有人员落伍,然而到了第三天,红军队伍中脱离行军的人数显著增加。

不少士兵因寒冷头疼得厉害,有的饿得双腿无力,连站都困难,还有一些伤势严重,完全无法继续前进……

张力雄和同伴们竭尽全力拯救每一位战友,他们不断往返,交替扶持伤员前进。

尽管如此,路旁随处可见疲惫不堪的士兵,他们或躺或坐,个个脸色苍白。

张力雄目睹此景,内心十分沉重。这些士兵大多年纪尚轻,几乎还是少年,如今却置身于这片孤寂的草原,生命危在旦夕。然而,此刻的他却无能为力,只能竭尽全力帮助身边的每一个人,争取不掉队,跟上大部队的步伐。

经过数日艰苦行军,部队抵达山区,准备跨越首座雪山。由于行踪暴露,张力雄的部队随即遭到敌军飞机追踪。

张力雄曾在战场上遭遇惊险一幕,敌人的一枚重型炸弹在他身旁不到十米处爆炸。爆炸瞬间,巨大的冲击波将周围的积雪和泥土掀向空中,差点将他整个人掩埋。

张力雄回忆道,长征途中穿越草地的难度远超攀登雪山。

在广阔的草原下,隐藏着无数危险的深水坑,队员们只能谨慎地跳跃前行,彼此扶持着在草丛间移动。

为了确保行军安全,士兵们只能借助长棍在泥地上一步步试探前行。经过一整天的艰难跋涉,所有人都疲惫不堪。偶尔有人不慎陷入泥沼,却无力脱身,只能眼睁睁看着自己被泥潭吞没。

在穿越草地期间,张力雄带领的队伍遭遇了严重的粮食短缺问题,持续时间相当长。

在极度艰难的时期,张力雄不得不将老团长送他的皮带切碎煮给战士们充饥,但这点食物对于缓解困境来说远远不够,根本解决不了问题。

持续多日的断粮导致队伍中不断有士兵因体力不支而倒下。在生命的最后时刻,一位同伴将自己的棉袄交给了张力雄,这个场景深深地刻在了他的记忆中,成为难以磨灭的印记。

尽管面临未知的挑战,张力雄始终坚守自己的信仰。在长征最艰难的日子里,他经常回忆起毛主席对他的鼓励:“小同志,你要成为全军的榜样!”这句话成为他前行的动力,支撑他度过那段艰苦的岁月。

这句话让张力雄内心充满动力,他凭借坚定的意志和持续的努力,最终成功完成了整个长征。

张力雄的革命历程充满艰险,他曾参与西征行动。1937年1月,在高台城保卫战中,他的部队遭遇马家军围困,张力雄在战斗中不幸中弹受伤。

在生死攸关的时刻,一位村民不顾自身安危,挺身而出将他救下。随后的日子里,这位村民将他安置在一处隐蔽的夹墙内,他在那里整整躲藏了四天。等到马家军停止搜捕后,他借助一辆运送粪肥的车辆,成功逃离了城市。

张力雄作为普通百姓,无法获得参军资格。寒冬时节,西北地区气温骤降,他不得不在荒原中独自穿行,连续行进了五天五夜。

祁连山脉的冬季环境极其恶劣,几乎不适合人类生存。夜晚,他常借宿于附近村民的牲畜棚中避寒,白天则继续在森林中穿行。为了确保自身安全,他有时会将双腿固定在树干上休息。

根据周边敌军活动的迹象,他推测出了大部队可能驻扎的方位,经过一番搜寻,在倪家营子成功与大部队会合。

抗日战争全面打响后,他在抗日军政大学任职长达六年。随后带领部队转战华北、豫北、豫西等多个抗日根据地。正是在这段时期,他结识了后来的开国中将皮定均,两人从此成为终生至交。

皮定均出生于1914年,比张力雄年轻一岁。1943年,当日军对豫北和豫西地区进行“扫荡”时,两人首次合作,从此结下了深厚的友谊。

皮定均那时是太行军区第七分区的司令员,张力雄则担任政治部主任。他们一起工作时,常常不分昼夜地研究战略,共同指挥作战。

皮张二人年纪相近,经历相似,彼此间关系非常紧密,常常无需多言就能心意相通。在林县的战斗中,他们共同策划了一个精妙的诱敌战术。凭借有限的兵力,他们成功攻占了县城,并彻底消灭了一支日伪联合团,取得了辉煌的战果。

在一年多的并肩作战中,皮定均和张力雄共同指挥了超过300场战斗,彼此间始终保持着紧密的合作与支持。到了1944年,当皮定均即将离开豫北时,两人都难掩离别之情,泪水不由自主地流下。皮定均原本打算将唯一的一部电话机赠予张力雄,以保持战时的通讯指挥,但张力雄深知这部电话机对皮定均的战场指挥至关重要,因此坚决拒绝了这份礼物。最终,皮定均选择将一架德国望远镜送给张力雄,以此作为他们分别时的纪念。

在解放战争期间,张力雄被调到河南军区,这使得他和战友再次有机会共同参与战斗。

在蒋介石发动全面内战的背景下,国民党军队以约22万兵力对中原军区6万多人实施包围。皮定均奉命承担起掩护主力部队撤退的重任。

分别时,两位老朋友深情相拥,各自在对方的记事本上写下了一句话:“生者要为逝者献上花圈,举行悼念仪式。”

皮定均展现了卓越的军事才能,在极为不利的条件下,他带领部队与敌军周旋了整整24天,最终成功与华中军区部队汇合。这一壮举不仅彰显了他的指挥智慧,也成就了中原突围这一重要历史事件。

在1955年的军衔评定中,由于皮定均在关键战役中的卓越贡献,毛泽东特别指示:“皮有功、少晋中。”这一决定使皮定均晋升为中将,而张力雄则被授予少将军衔。

中华人民共和国成立初期,皮定均被任命为福建军区副司令员,主要负责东南沿海地区的防务工作。与此同时,张力雄担任第13军政治委员,驻守在西南边境地区。由于两人分处祖国两端,相隔甚远,再次相见的机会微乎其微。

尽管相隔两地,但他们的友谊依然深厚。1975年夏天,张力雄去北京参加总参的会议。某天,他在院子里闲逛时,突然听到楼上有人喊:“老张!”抬头一看,竟然是老朋友皮定均。

皮定均当时正好在北京参加会议,两人意外碰面,彼此都显得特别兴奋。

皮定均随口叫的那句“姓张的”,本来只是无心之言,却深深印在了张力雄的记忆里。多年后,只要他想起这位老朋友,这句话就会不由自主地浮现在脑海中,仿佛就在耳边回响。

2021年6月,已经108岁的张力雄将军获得了党中央授予的“光荣在党50年”纪念章。这一荣誉是对他长期忠诚于党、为国家作出贡献的认可。张力雄将军的党龄跨越了半个世纪,见证了国家的重大变迁。纪念章的颁发不仅是对他个人的表彰,也体现了党对老一辈革命者的尊重和关怀。这一事件反映了党对历史的重视和对老一辈革命者的敬意。

这枚荣誉徽章专门颁发给党龄达到或超过半个世纪的老党员。当老将军接过这份殊荣时,脸上露出了孩童般的笑容,他欣喜地问道:"这真的是给我的吗?"

年迈的张力雄将军此时正在东部战区总医院接受治疗。工作人员轻轻为他佩戴纪念章时,他低头凝视,脸上露出了满足而欣慰的笑容。

张力雄将军的女儿对记者们说:"我父亲年纪大了,以前的事很多都忘了,但他始终忘不了那些亲身经历的战斗。"

张力雄到了晚年,身体状况大不如前,特别是听力严重下降,几乎无法进行正常对话。要与他沟通,必须靠近他,提高音量大声说话,他才能勉强听见。由于这些健康问题,他无法再接受任何形式的采访。

尽管如此,他始终无法忘记那段充满挑战的岁月。对于这位老人来说,国家的繁荣和人民的幸福已经成为了他心中最关心的事情。他的生活重心完全围绕着这些目标,仿佛其他一切都不再重要。这种执着和专注,体现了他对国家命运的深切关怀。在他的世界里,个人得失早已让位于集体利益,国家的未来就是他最大的牵挂。这份坚定的信念,成为了支撑他继续前行的动力。

张力雄在总结自己的人生时感慨道:我能活到今天,实在是命大、运气好,也过得很知足!

张力雄将军作为一名幸存者,在革命时期多次直面生死,最终成功度过了战争的艰难岁月。

张力雄将军作为新中国的参与者和见证者,恰逢历史的关键时刻。他亲身投入到国家的建设工作中,亲眼见证了新中国最终取得胜利的重要时刻。

张力雄将军步入暮年,目睹国家飞速发展,百姓生活水平不断提升,内心充满欣慰。这种对国家进步和人民福祉的深切感受,正是他晚年幸福的源泉。作为一名老将军,他亲历了时代的变迁,见证了社会的繁荣,这种实实在在的变化让他感到无比满足和喜悦。

张力雄将军作为一位资深军人,始终保持着对党和人民的忠诚。他卓越的品德和积极的生活态度,为我们留下了极为珍贵的精神遗产。

张力雄将军从出生起就始终如一地履行着共产党人的理想信念。经历了110年的岁月洗礼,他的革命热情丝毫未减。这位身经百战的老红军战士,以坚韧不拔的精神风貌,持续激励着当代人坚守初心、奋勇向前。

他的一生,生动展现了坚守与奉献的真谛,用整个生命实践了共产党人的理想信念。他的经历深刻体现了对信仰的执着和对事业的忠诚,以实际行动诠释了共产党员的精神境界。他的生命轨迹,充分彰显了共产党人应有的品格与追求。

老红军分享长征经历,学生们写下心得体会。浙江在线报道。