当社交媒体平台上的"许可馨"词条持续霸榜时,网络空间里正上演着一场当代青年价值观的集体迷失。这场由跨国婚姻争议引发的舆论风暴,恰似一面魔镜,映照出数字化时代下青年群体的精神困境。在这片虚拟与现实的交界地带,我们目睹的不仅是个人失范的偶然事件,更是一场关乎整个时代精神走向的深刻危机。

2023年《中国网络生态发展报告》显示,涉及价值观争议的话题平均传播速度是普通社会新闻的4.7倍。许可馨事件正是这种传播规律的典型注脚——她的跨国婚姻之所以能成为全民围观的热点,本质上源于当代青年对身份认同的集体焦虑。在社交平台"人均年入百万"的虚幻镜像中,那些通过非常规手段实现阶层跃迁的案例,往往能精准戳中大众的敏感神经。

这种焦虑催生出独特的网络生存法则。就像金星当年用"协议婚姻"叩开美国大门的传奇经历,如今被包装成励志故事在短视频平台广泛传播。数据显示,某知识付费平台上"跨国婚恋技巧"课程累计播放量突破2.3亿次,其中"绿卡攻略"章节的完课率高达78%。当物质成功被异化为人生价值的唯一标尺,道德边界在流量诱惑面前愈发模糊。

在直播带货的虚拟橱窗前,我们见证着价值观的货币化过程。某MCN机构负责人透露,他们专门打造的人设矩阵中,"叛逆精英"类账号的广告报价比其他类型高出40%。这种市场选择机制,客观上为许可馨式的言论提供了生存土壤。当争议性观点能直接兑换为经济收益,价值判断就不可避免地发生扭曲。

许可馨在疫情期间的争议言论,本质上是一种现代犬儒主义的典型表达。这种以解构崇高、戏谑神圣为特征的思维模式,正在青年群体中形成病毒式传播。某高校研究团队对00后网民的抽样调查显示,68%的受访者认同"爱国情怀需要物质基础支撑"的观点,这种将精神追求物质化的倾向令人担忧。

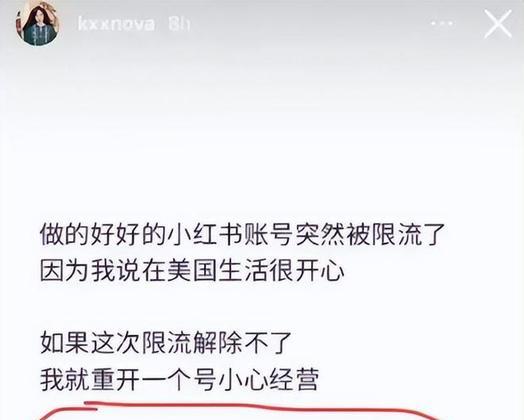

社交媒体的"信息茧房"效应加剧了这种异化过程。算法推荐系统创造的封闭空间里,极端观点往往能获得更强的传播势能。就像百度副总裁之女的人肉搜索事件,在特定圈层中反而被塑造成"真性情"的代表。这种群体极化现象,使得原本越界的行为在特定语境下被合理化。

教育体系的裂缝正在滋养这种畸形价值观。中国药科大学对许可馨事件的快速切割,暴露出现行德育机制的脆弱性。当高校的思政课堂还在照本宣科时,短视频平台上的"恨国党"已经用百万粉丝量证明了另类价值体系的吸引力。这种错位造就的认知鸿沟,远比个别极端案例更具破坏性。

面对价值观的集体漂移,我们需要建立新的认知坐标系。上海网信办最新推出的"网络素养评估体系",将价值观维度纳入数字公民评分标准,这种制度创新值得借鉴。但更根本的解决之道,在于重建真实世界的情感连接——就像金星在飞机邂逅真爱的故事,提醒我们虚拟社交永远无法替代真实的人际温度。

平台经济的算法逻辑需要价值校准。杭州某互联网公司试行的"正能量权重算法",对积极价值观内容给予3倍流量加持,这种技术向善的探索具有示范意义。但改变不能仅靠商业自觉,更需要完善的法律规制。近期出台的《网络暴力防治条例》,首次将价值观引导纳入法治框架,标志着治理思维的升级。

青年亚文化的疏导转化才是治本之策。北京某高校社团创造的"新国潮实验室",通过汉服电竞、非遗编程等创新形式,让传统文化获得Z世代的情感认同。这种将主流价值融入青年话语体系的实践,比简单的道德批判更有建设性。数据显示,参与该项目的学生爱国主义认知度提升27%,证明文化创新才是对抗价值观异化的良方。

当许可馨们的争议逐渐淡出热搜,我们更应思考如何避免类似剧本的重复上演。在这个"后真相"与"元宇宙"交织的时代,价值观建设需要兼具技术敏感与人文温度。或许正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:"教育的本质是唤醒,而非塑造。"面对网络空间的价值观迷失,我们需要的不是简单的道德审判,而是整个社会系统的价值唤醒工程。当每个个体都能在虚实交织的世界中找到精神锚点,许可馨式的闹剧才会真正失去滋生的土壤。