智能汽车的迅猛发展,曾令无数消费者兴奋不已。想过没有,如果这辆看似完美的智能汽车某天意外“失明”,或者根本“看”不清周围的事物,我们该怎么面对这样一个“失去视觉”的未来?这绝不是科幻电影的桥段,而正是当下中国车企所面临的现实危机。最近几年来,伴随着全球科技浪潮的推进,智能汽车在我们生活中日益普及。然而,背后支撑这些白色梦想的,正是那些小巧而强大的芯片。近期,随着全球芯片供应链的波动,特别是台积电在7nm芯片上的突然断供,这一切美好都同样面临巨大的威胁。

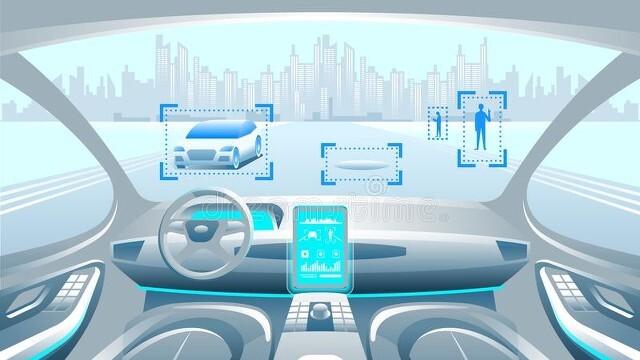

2022年末,英伟达芯片可能断供的消息如同一颗深水炸弹,搅动了整个智能汽车行业。仰望U9的激光雷达、小鹏G9的自动变道、理想汽车的城市领航,这些炫酷的智能驾驶功能,背后都离不开指甲盖大小的进口芯片。一位业内人士透露,有一些新兴车企仓库中仅能维持到明年6月的Orin芯片库存,形势不容乐观。智能汽车的“眼睛”若失去视力,如何与路面、行人、行车条件做出交互与反应?这不仅影响着车企的竞争力,也关系到每位消费者的安全。

但危机总是伴随着机遇的。在芯片供应的不确定性下,市场也开始出现渐渐显露出来的行业乱象。某车企被曝出使用工业级芯片来冒充车规级芯片,在新产品测试时竟让传感器集体罢工。为了在激烈的竞争中争夺市场,几家新兴车企将智驾硬件成本压至同行的一半。这种饮鸩止渴的策略,充分显示了行业内的危机四伏。在面对断供之际,许多车企在进行“雷区蹦迪”,由此而来的不安和恐慌可想而知。

然而,事情并非只有黑暗与绝望。华为在国内芯片领域早已做出了积极的应对,MDC平台实现了100%国产化,为此创业团队的努力也得到了验证。某些车企例如比亚迪,悄然将地平线芯片代替外部需求,其成本直降40%。小鹏的“图灵”自研芯片也正式进入市场,算力直接与英伟达竞争。可以说,这些中国品牌正努力摆脱对外国芯片的依赖,主动迎战可能的断供风险。令人欣慰的是,在这场危机中,国产芯片的“备胎计划”也逐渐成型。

但我们仍需认清现实问题,面对良姿态,国产芯片的实际性能却不尽如人意。有某头部车企高管私下坦言,国产芯片的参数虽看起来光鲜,但在实际路测当中却很难将树影与其他物体区分。这预示着,从硬件到软件,技术适配的困难仍旧存在。就如同那句经典的谚语:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。如何让这些“好看”的技术最终能在行车安全方面给予支持,是摆在车企面前极具挑战性的难题。

我们不难发现,整个行业仿佛被这场芯片危机撕开了遮羞布。在发布会上,当我们满怀自豪地展示激光雷达时,我们是否认真反思过,所有这些“眼睛”的命脉,是否依然在他国的手中?断供的警报不仅仅是供应链上的危机,更是对整个行业技术自主的强烈警示。在OEM(原始设备制造商)尚未掌握绝对技术的背景下,没有“自主芯片”的智能驾驶系统,始终只能是个美丽的梦想。

通过该事件我们可以总结出,技术自主不仅仅是消费品的保证,更是整个国家战略中的根基支柱。进入智能汽车行业的各方势力,尤其是新势力,不应鼓吹一时的真实技术,却忘记了软硬件是如何相辅相成的。例如,很多车企昂首阔步地在研发中高举“智能驾驶”的大旗,却轻易忽视了核心的行业标准与安全问题,导致“盲目竞争”的局面愈演愈烈。

想要打破对进口芯片的依赖,不光是提升产品的性价比或绝对性能,更重要的是需要一个完善的、能够适应市场需求的生态链。短期内的技术自主或许能在一定程度上缓解危机,但从根本上它仍需经历潜移默化的、自下而上的蜕变。这场危机为车企提供了反思与转型的机会。

展望未来,不仅在技术上,产业链的各个环节都有待更进一步的整合。只要国内车企能够有效链接上下游资源,建立起一个有机的国产技术生态圈,方能有效应对各种突发的市场需求与挑战。在这一过程中,技术的进步、人才的培养、资金的支持以及政策的引导同样至关重要。政府、企业与研究机构之间的合作,能够形成一个良性的业务合作和创新氛围,从多方面降低对外部芯片的依赖度。

智能汽车在逐步向电动化、智能化、共享化的方向迈进,转型升级过程中的新技术、新概念也将陆续涌现。面对即将到来的市场机遇,传统车企与新兴企业需要清晰定位自身的角色,找到自身发展的差异化路径。智能化驱动的新一轮科技革命,可以选择更具竞争力的方向,稳固在国际市场中的地位。

综合来看,智能汽车行业的芯片危机并非孤立事件,而是技术创新与市场需求之间活跃交互的缩影。在全球化与竞争日益加剧的背景下,未来的科技进步与市场表现,唯有依靠更高层次的“自主创新”来支撑。为了实现这一目标,行业各方须积极行动,整合资源、打破壁垒,实现技术的自主可控。质量提升的最终目的,还是为消费者提供一种安全的、便捷的出行体验。

智能汽车行业的未来之路,不仅需要全方位的技术突破,更需要行业内共同力拼形成的合力。该合力并非仅限于研发阶段,更需体现在生产制造、市场运作、社会适应等各个层面。正如这场芯片危机所暴露出的问题,只有直面挑战、勇于探索才能在瞬息万变的市场中立于不败之地,推动整个行业实现更为可持续的发展。

在这个终极目标的指引下,对技术与市场动态的实时分析与反馈尤为重要。面对纷繁复杂的市场体制和各项挑战,各大车企应深化“技术立企”理念,扭转以往重视量产而忽略技术自主的盲目局面。在实现整体突破的过程中,绝不能忽视消费者和行业信任的建立——因为,在未来的科技竞争中,谁能更好地理解消费者的需求,谁就能在市场中迎来新的曙光。

有数据为依据的实际上,2020年全球智能汽车市场规模达到了4000亿美元,预计到2027年将增至7100亿美元,其中对芯片的需求量也随之不断攀升。一个庞大的市场,已经展现出无限的可能。若各大企业能够抓住这一轮机遇,专注于品牌的优势和技术的独立,便可以在未来的智能汽车行业中占据一席之地。

未来的智能汽车行业,不仅仅是一个仅依赖于外部技术的单一行业,而是一个可以通过技术创新与觉醒,实现自主、有序发展的强大生态。然而,前路依旧险峻,需要每一个行业参与者用智慧与责任共同去迎接这场变革。在这条自我救赎、自我超越的道路上,勇气、毅力与坚持将是每一个企业必不可少的素养。在这条充满挑战与希望的过程中,期待看到国产芯片在全球市场上璀璨绽放的那一天。

不要怕,我们现在已经遥遥领先,以前穷的时候都能造出原子弹,现在那么有钱了,一个小芯片不在话下!只要我们想造,别说3纳米,1纳米都可以造出来[点赞]

芯片赚的钱比造车的多的老了去了。

堆芯片

不懂装懂[捂脸哭]

国内的芯片算力都低,要想维持之前的算力要上四片甚至六片以上。成本应该不必之前的便宜

难怪广汽最近跟合作方一下公布的12款芯片,原来就是担心这个,但是核心的芯片恐怕还是没办法解决

不是一直在打压芯片吗?[笑着哭][笑着哭][笑着哭]车用的要求不会那么高。他要封锁,倒是中国的机会。

一块不行,多堆几块。汽车又不是要限制体积

尼玛就一广告帖

这么看,华为手机便宜不下来了,产能会往车机偏移

我们中国早在三十年代就生产了

之前不是吹全产业链、自研芯片吗?怎么又断供了?

哈哈哈,被卡脖子了不!老是崇洋媚外买买买,没有自己的核心技术被卡活该!该淘汰的淘汰!

粗粮家的车,可咋办呢?