1974年1月,南海的波涛间炮火轰鸣,南越军舰悍然入侵西沙群岛。

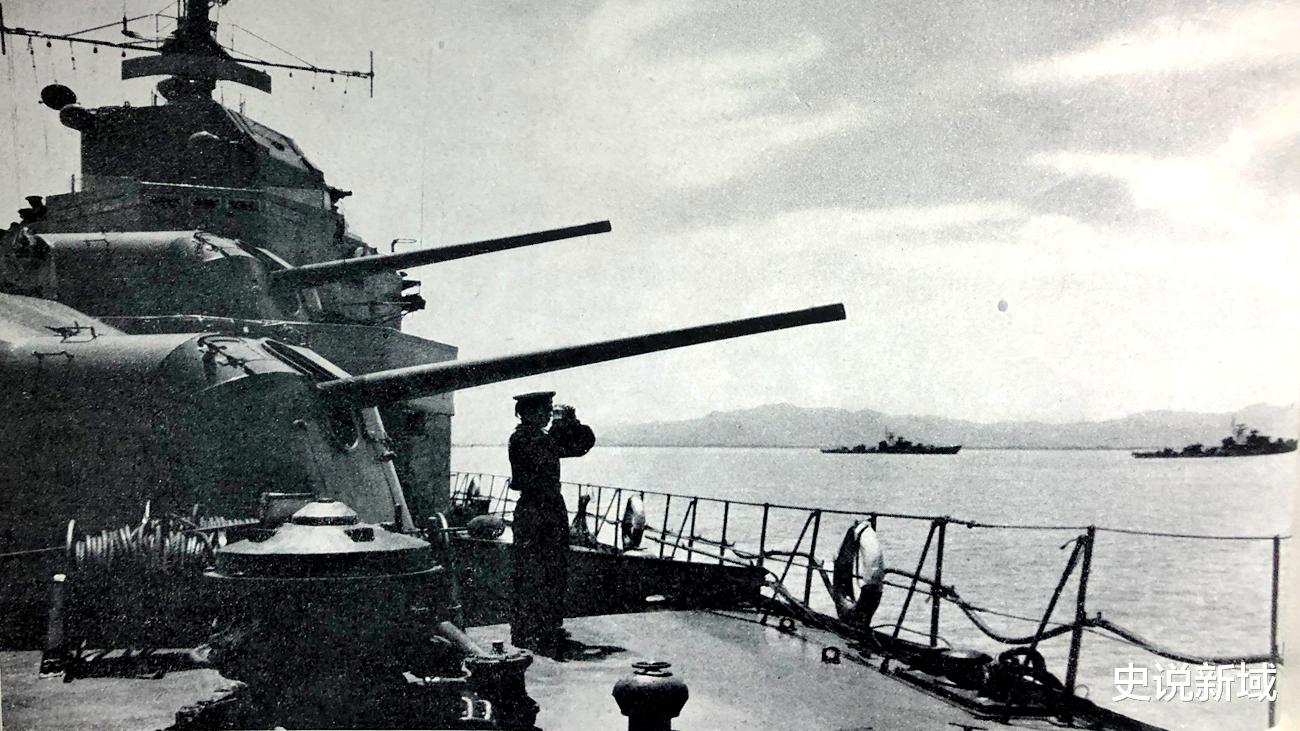

千里之外的浙江舟山,四艘东海舰队护卫舰悄然启航,准备以最短航线穿越台湾海峡直扑战场。

然而,此时的台湾海峡仍被蒋介石的国民党军队严密封锁,两岸剑拔弩张的局势下,这支解放军的舰队能否顺利通过?

更令人意外的是,台湾方面不仅未开一枪一炮,甚至派出舰艇“护送”。

这段历史究竟是民族大义下的暗流涌动,还是后人演绎的传奇?

一、南海告急:西沙战火点燃两岸共同底线

1974年1月,南越政权趁越南战争末期局势混乱,悍然侵占我国西沙群岛部分岛屿。面对主权挑衅,中央军委果断下令南海舰队反击,但南海舰队实力薄弱,急需东海舰队驰援。然而,从浙江舟山到西沙的最短航线必须经过台湾海峡,而彼时的台湾海峡仍被国民党军队视为“不可逾越的防线”。

东海舰队若绕道琉球群岛,需耗时一周以上,西沙战局刻不容缓。毛泽东审时度势,拍板决定:“直接走台湾海峡!”这一决策背后,既有对台海局势的精准判断,更暗含对民族大义的深刻考量——毕竟,南海是中国领土,两岸同属一个中国,外敌当前,血脉相连的底线不容践踏。

二、暗夜穿行:国共舰队的“默契时刻”

1月21日下午,东海舰队四艘护卫舰关闭所有照明设备,以战时编队悄然进入台湾海峡。台湾海巡部门很快察觉异动,消息层层上报至蒋经国。此时的蒋介石已年近九旬,日常政务多由蒋经国处理。据解密资料显示,蒋经国请示父亲时,蒋介石仅回复:“不要开火。”

台湾军方随后派出两艘舰艇尾随监视,但始终未采取任何攻击行动。当晚七时许,解放军舰队顺利通过国民党控制的东引岛海域,进入南海。这一过程中,台湾舰艇甚至打开探照灯为解放军舰队指引航道——这一细节后来被演绎为“友好护航”,但更多史料表明,此举实为监视与威慑,防止解放军“假途伐虢”。

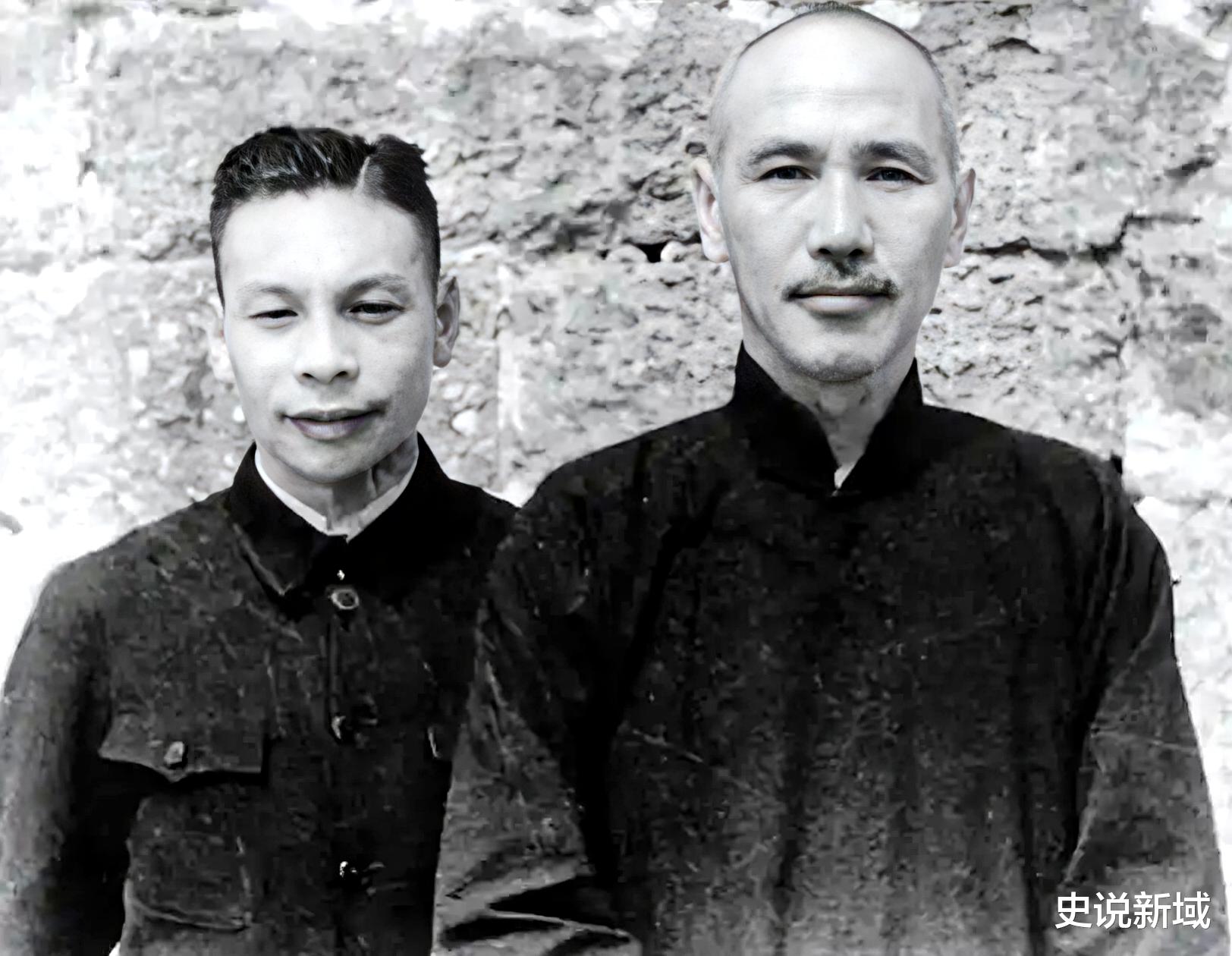

三、沉默背后的算计:蒋介石父子的政治考量

蒋介石为何选择“放行”?从战略层面看,1970年代的国民党早已放弃“反攻大陆”的幻想,台海两岸形成“不战不和”的微妙平衡。若此时拦截解放军舰队,不仅会背负“勾结外敌”的骂名,更可能引发大陆的军事反击。蒋经国在日记中曾写道:“民族大义不可违,南越占岛亦是中华之辱。”

更深层的是政治考量:台湾当局始终宣称“代表全中国”,若放任南越侵占西沙,等同于默认其“偏安一隅”的合法性。而默许解放军行动,既能彰显“维护国土完整”的姿态,又可借机向国际社会强调“一个中国”主张。这种复杂的政治博弈,恰是两岸关系史上罕见的“共同立场”。

四、历史镜像:民族大义下的暗流与明线

这场“默契”并非偶然。早在1958年金门炮战期间,毛泽东就曾指示“只打蒋舰,不打美舰”,蒋介石则默契地让美舰撤退,避免中美直接冲突。

1974年的台海“放行”,正是这种特殊历史情境的延续——尽管意识形态对立,但在维护国家主权和领土完整的大是大非面前,两岸领导人都展现出了超越党争的格局。

值得一提的是,蒋介石始终未在日记中提及此事,而蒋经国处理具体事务的记录也仅强调“监视为主”。这种刻意淡化,既是为避免党内非议,也折射出两岸关系的复杂性:合作与对抗并存,民族情感与政治现实交织。

五、历史的回响:主权之争下的民族共识

西沙海战最终以中国全面收复被占岛屿告终,而台湾海峡的这次特殊“通行”,成为两岸共同维护中华民族利益的珍贵注脚。四十年后,当南海风云再起,这段历史依然启示后人:在国家主权和领土完整面前,任何党派之争都应让位于民族大义。

正如台湾学者分析所言:“1974年的选择,证明两岸中国人骨子里流淌着相同的血脉。这种血脉联系,终将超越暂时的政治分歧。”

历史的车轮滚滚向前,但深植于民族基因中的家国情怀,永远是指引两岸同胞的精神灯塔。

【参考资料】《西沙群岛自卫反击战档案汇编》(国家档案馆)《蒋经国日记》(斯坦福大学胡佛研究所)《台海危机与两岸关系》(中国社会科学出版社)《毛泽东年谱(1949-1976)》(中央文献出版社)