一场订婚引发的刑事案件,从最初的“情感纠纷”演变成全民关注的舆论风暴。男方家属的哭诉曾让无数网友愤怒,指责女方“骗婚”“敲诈”。然而,当二审结果公布,官方细节逐一披露,舆论却迎来180度大反转。男方母亲的言论被拆穿,律师的爆料揭开家属的操控手段,而央视、人民日报的权威发声,最终让真相浮出水面。

这不仅仅是一起普通的刑事案件,更是一场关于舆论、法律和真相的博弈。

【舆论风暴的起点:男方家属的“悲情叙事”】

“我儿子是被冤枉的!”镜头前,男方母亲声泪俱下,反复强调儿子和女方“感情深厚”,甚至晒出婚房里女方的衣物,试图证明两人早已亲密无间。

“衣服是她自己脱的,怎么能算强奸?”男方父亲面对媒体时信誓旦旦,坚称女方是自愿发生关系,只是因为彩礼问题才反咬一口。

这样的说法迅速点燃了网络情绪。在部分网友眼中,这又是一起“女方借婚恋索财”的案例。社交媒体上,有人痛斥“现在的女人太会算计”,有人质疑“是不是钱没谈拢就翻脸”,甚至有人人肉女方的信息,对其进行辱骂。

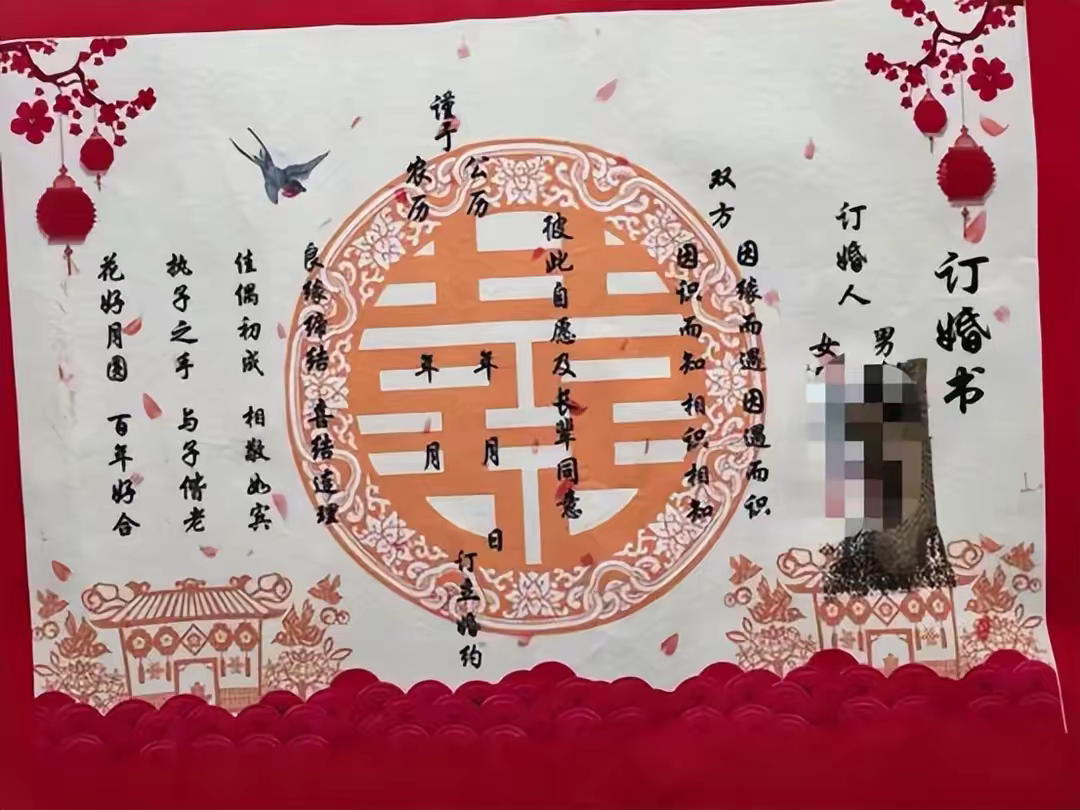

男方家属的叙述里,儿子是个“老实人”,大半辈子积蓄都花在了女方身上,彩礼给了10万,婚房也准备好了,结果却被“陷害”。这种“受害者”形象让舆论迅速站队,不少自媒体跟风炒作,案件未审,舆论已判。

【二审结果公布:细节击碎家属谎言】

然而,法律不会因舆论而改变。二审法院驳回了男方的上诉,维持原判——这意味着,法院认定男方确实存在犯罪行为。

紧接着,官方公布了更多细节:

女方早已退还彩礼,但男方拒收,并非“拒不归还”;

男方存在暴力胁迫行为,有证据证明女方并非自愿;

家属声称的“亲密关系”不能否定犯罪事实,法律上,过往亲密行为不等于此次性行为是自愿的。

这些细节彻底推翻了男方家属的叙事。更关键的是,央视、人民日报等官媒直接点名报道,明确指出案件的核心是“性侵”,而非所谓的“彩礼纠纷”。

【律师爆料:家属的“舆论操控术”】

就在舆论反转之际,一位曾接触过此案的北京律师——雷律师——的爆料,让事件走向更加清晰。

他在视频中透露,一审时男方家属曾咨询过他,他的建议是“认罪认罚,争取缓刑”,但家属拒绝接受,反而决定“利用舆论施压”。

“他们想把彩礼纠纷和刑事案件捆绑,在网上爆料,引导舆论。”雷律师直言,这种做法极其危险,甚至可能触犯法律。

果然,家属随后在网络上大肆渲染“女方骗彩礼”“敲诈勒索”,试图用道德审判影响司法。然而,他们没想到的是,女方早已退还彩礼,而法院认定的犯罪事实也无法被舆论撼动。

【男方母亲的“真面目”:漏洞百出的谎言】

随着更多信息曝光,男方母亲此前的言论被逐一拆穿:

“女方没退彩礼” → 实际早已退还,是男方拒收;

“女方自愿发生关系” → 法院认定存在暴力胁迫;

“婚房有女方衣物,证明两人亲密” → 法律上,这不能作为“性同意”的证据。

更讽刺的是,家属曾提出“只要在房产证上加名字,剩下的彩礼可以不要”,但被女方拒绝。这一细节曝光后,网友恍然大悟:“原来他们不是要讨公道,是想用舆论逼女方妥协。”

【舆论为何彻底反转?】

官媒定调,权威信息打破谣言

央视、人民日报的报道让模糊的“罗生门”变成清晰的法律事实,公众开始重新审视案件。

家属的谎言被拆穿

从彩礼到性侵细节,男方家属的叙述漏洞百出,信誉崩塌。

律师爆料揭示操控手段

雷律师的披露让公众看到,舆论风暴背后是家属的刻意引导,而非真正的“冤屈”。

【结语:法律不会为舆论让步】

这起案件最终以法律的胜利告终,但也给社会留下深刻警示:

舆论不能替代司法,单方面煽动情绪只会让真相更加模糊;

性侵案件的认定核心是“是否自愿”,而非双方的关系历史;

网络爆料需谨慎,利用舆论施压可能适得其反,甚至触碰法律红线。

当喧嚣散去,唯一不变的是:法律只看证据,而非故事。

天天发这东西洗白用吗?是一个有头脑的人都知道什么意思。一个处女膜好的。

权责对等是人类的基本共识。彩礼对男性来说只有责任而没有权利导致男性错误得认为取得了性权利;而女性只有权利却没有责任使得女性在婚姻中迷茫且在道德上处于不利地位。彩礼这一权责不对等的现象才是导致这场悲剧的根源,更有可能导致更多悲剧。国家坚决反对借婚姻索取财物,希望国家对彩礼出重拳,加快移风易俗,索要彩礼的订敲诈勒索,给付彩礼的定贩卖人口,女性不索要彩礼,男性不给付彩礼,共同构建和谐文明社会。

天天发这东西洗白有用吗?是一个有头脑的人都知道什么意思。一个处女膜好的。

律师也要饭碗

彩礼18.8貌似已经构成犯罪了

洗地货