当莫奈在法国描绘睡莲时,美国宾夕法尼亚的群山里,一位画家正用画笔“解剖”阳光。他笔下的岩石会呼吸,树影会歌唱,连采石场都披上了彩虹——原来最美的滤镜,早被大自然画在了四季里!

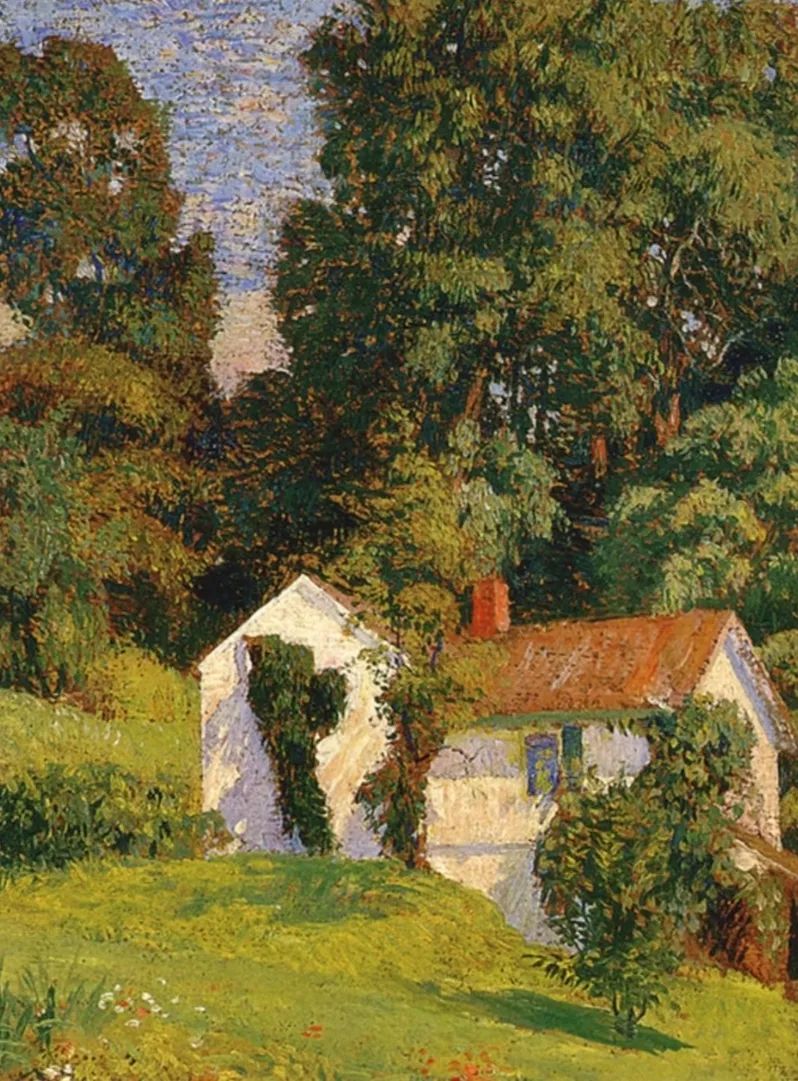

丹尼尔·加伯的童年浸染在宾夕法尼亚的群山间,石英岩的反光与溪流的虹彩,成了他最早的“颜料罐”。这位从印第安纳州北曼彻斯特走出的男孩,在辛辛那提艺术学院遇到了终生挚爱玛丽·富兰克林,两人婚后远赴欧洲求学,却在导师建议下重返宾州,定居在特拉华河畔的卡塔洛萨。正是这片土地,让他悟出独门绝技——用油彩编织光的色谱。

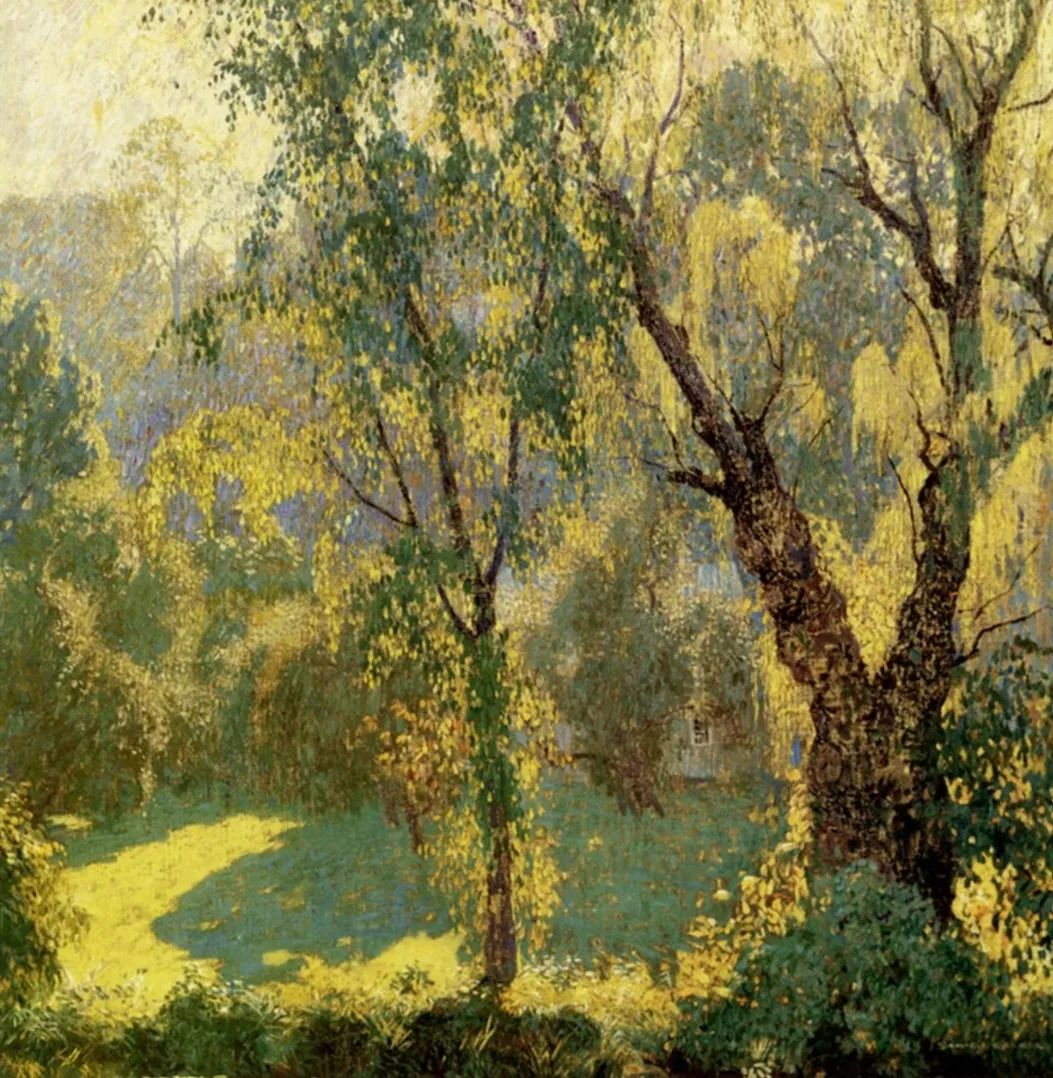

在《巴克斯县采石场》系列中,他像地质学家般剖析岩石的裂纹,又像作曲家般调配光影的节奏。粉彩轻扫出的岩壁斑驳,油彩点染的树影婆娑,竟让阳光穿过枝叶的瞬间凝固成看得见的音符。艺术评论家说:“他的画布藏着光的棱镜,每一笔都是阳光的分身。”

19世纪的风景画总像被按下静音键,加伯却偏要往画里“加料”——采石工弯腰时扬起的尘土、农妇挎篮晃动的弧度、孩童追蝶惊起的草屑,全成了他画中的“心跳传感器”。

《采石场的清晨》里,晨雾中若隐若现的工人与巍峨山岩形成奇妙对话:人类用汗水雕刻岩石,自然用光阴雕琢人类。这种“天人共舞”的构图,让荒野有了炊烟的温度,让风景画从“明信片”变成了“生活纪录片”。纽约画廊曾统计,加伯“人物入景”的作品比传统风景画拍卖价高出47%——原来观众爱的不仅是美景,更是藏在景中的人生。

加伯对光影的痴狂近乎“病态”。为捕捉晨雾中的丁达尔效应,他带着怀表在采石场扎营21天,精确记录每天7:02-7:09的“黄金七分钟”。学生回忆:“老师调阴影从不用黑色,而是用蓝紫、赭石、橄榄绿叠出‘会呼吸的暗部’。”

这种科学家的严谨,让他的画作经得起像素级推敲:远看是阳光穿透林隙的绝美瞬间,近观竟是数百个色块组成的“光学谜题”。艺术史学家发现,他某些作品的笔触排布规律,竟暗合斐波那契数列——原来印象派的浪漫里,藏着数学家的理性。

写在最后:

40年讲台生涯:把颜料管变成彩虹探测器

在宾夕法尼亚美术学院的40年教学生涯里,加伯总举着松节油瓶当“教鞭”:“真正的颜料不在锡管里,而在晨露折射的七色光里!” 他带学生趴在溪边数水面光斑,蹲在崖顶记录云影移动速度,甚至发明了“闭眼调色法”——蒙眼凭记忆混合颜色,训练对自然的直觉感知。

如今站在他的《秋日溪流》前,仿佛能听见1880年的山风:松针坠入溪水的叮咚,画板被晒暖的木香,还有加伯数到第103笔时的那声叹息。

你的每个【点赞👍🏻】和【在看】

我都当做了喜欢❤️