近年来,“双减”政策的实施成为教育领域的焦点,而围绕周末托管、双休制度的讨论更是层出不穷,尤其是当江西省宜春市万载县第四中学的“周末校内托管收费”事件闹得沸沸扬扬后,关于“减负”是否真的落地的问题更是掀起了轩然大波。这些看似“为学生减压”的举措背后,究竟是解放孩子的天性,还是让家长和学生陷入另一种形式的焦虑?不妨来捋一捋这些复杂的教育逻辑和现实矛盾。

先说说万载县第四中学的“周末托管”。从账面来看,这项服务的收费标准确实不算高,每课时2.75元,总共250.25元,堪称“良心价”。学校的初衷也很“感人”:帮助学生完成作业、提升综合素质,还能缓解家长的焦虑。听起来像是一场教育的“多赢”局面,但网友们却不买账。为什么?因为看似平平无奇的“托管服务”,踩中了三个敏感点:收费是否合理?是否违背“双减”政策?以及“自愿”的真实性。

说是自愿,家长却有苦难言。 学校的通知信中反复强调“自愿报名”,可现实却是,家长们依然担心“别人家的孩子”会偷偷上新课,于是只能硬着头皮给孩子报上名。毕竟指望政策“减负”,却不敢冒险让自家孩子“掉队”,这种焦虑心态一对比,学校的“自愿托管”很可能就成了变相“被自愿”。而且托管服务安排在周六,让双休日变成了单休,这种操作是否真的符合“减负”初衷,也是一道待解的迷题。

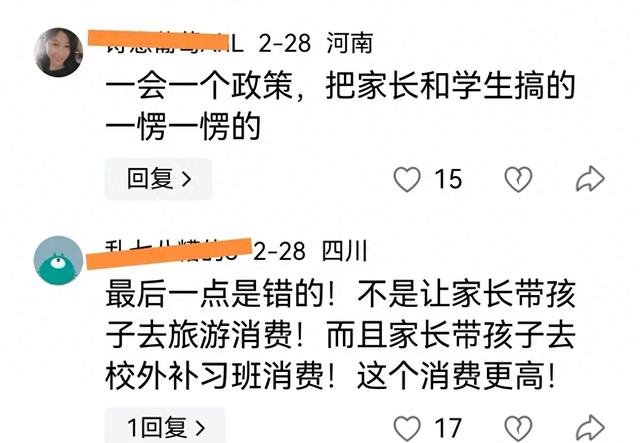

再来说说收费问题。 虽然从金额上看,这笔费用确实不多,但问题在于,义务教育阶段的学校本就不该额外收费。“双减”政策的核心之一是减轻家庭教育支出,而收费托管的出现,无疑让部分家长感到困惑:这和校外补课收费究竟有什么区别?说是“减负”,但家长的钱包却并没有轻松下来,甚至还得额外掏钱,这显然和政策的初衷背道而驰。

还有更深层次的矛盾。 周末托管的目标是“减负”,可一旦托管的内容涉及学科辅导、作业指导,甚至可能“悄悄”补新课,那就又成了变相加压。无论学校如何解释,家长和学生的感受才是最真实的反馈。试想,在“别家孩子都在学”的内卷氛围之下,托管班不就成了“拼成绩”的新战场?双减的初衷是想让孩子们有更多的自由时间去发展兴趣爱好,可现在的现实却是,时间和金钱被各种补习班、托管班侵占,家长和学生的压力有增无减。

当然,除了托管班的争议,另一个焦点就是高中“双休”制度的推进。四川绵阳市教育局近日回应称,当地高中生每周都有两天的假期,学生可自愿申请托管服务。听起来很美好,但“双休”真的能让高中生过上轻松愉快的生活吗?不见得。

双休的理想状态是啥? 学生可以利用多出来的时间参与兴趣活动、进行社会实践,甚至好好陪陪家人,培养综合素质和健康的身心。但实际情况却是,高中生的时间并没有因此而“解放”,反而被“抢走”。周末的补习班、家教辅导,甚至是各种兴趣班早已安排得满满当当。说是“双休”,但对许多学生和家长来说,这不过是换了个形式的“单休”。

更令人无奈的是,这场“减负”改革还揭开了城乡教育资源差距的伤疤。在城市中,家庭条件优越的孩子可以利用双休日参加高质量的课外活动,而农村地区的学生却可能因缺乏资源而无所事事。对于教育公平的呼声,改革的推进反而让矛盾更加显现。家长们一边盼着政策能真正落地,一边却不得不在现实中“找补”,通过各种途径为孩子谋求更多的教育资源。这种无力感,才是教育焦虑的真正根源。

学校和教师的压力也不容忽视。 学校需要在“双减”政策和升学率之间寻找平衡,而教师则要面对课时缩减、教学效率提升的双重挑战。尤其是在中考、高考这种“分数至上”的竞争机制下,任何形式的减负都可能被家长视为“耽误孩子前途”。这种观念不转变,减负的路就很难走得通。

既然问题这么多,难道“双减”就注定是一场无解的博弈?当然不是。要想让政策真正落地,教育部门需要做的事情还有很多。比如,对学校周末托管的内容和形式进行严格规范,确保其不变成“补课班”的翻版;再比如,推动教育评价体系改革,降低分数在升学中的权重,让家长和学生从“唯分数论”中解脱出来。此外,学校和社区也可以联手推出更多公益性活动,为孩子们提供丰富多元的课外选择,而不是让课余时间被学习霸占。

教育的本质是为了帮助孩子成长,而不是让他们成为“高分数”的机器。减负,不只是减掉书包的重量,更是减轻他们身心的负担,让他们有机会去探索世界、发现自我。那么问题来了:如果“减负”最终变成“转移负担”,甚至是制造新的焦虑,这样的改革还有意义吗?对此,你怎么看?