1955年,解放军首次大授衔。许多功勋卓著的开国将领名列其上,但也有人遗憾错过。郭化若,就是其中一个。

他是黄埔四期第一名,蒋介石一度想将他收入麾下,亲自开口留任秘书,结果被他当场拒绝。

后来,他转身走进了延安窑洞,成了毛主席案头最信任的智囊。

红军反“围剿”时期,他频出奇策,擅长破局。

抗战时期、解放战争中,他的军事思想一再影响战略部署,深得主席倚重。

毛主席称他“军中秀才”,他是人民军队现代化的铺路人,军事教育体系的奠基者之一。

【两次拒绝蒋介石】

郭化若,这个名字在中国现代军事史中,并不常见于公众视野,但若细翻履历,便知他绝非泛泛之辈。

1904年8月,他出生于福建福州一个贫民家庭。

家境贫寒,幼年便要为生计奔波,九岁时在报馆做杂役,跑腿、递纸、磨墨,样样不落;十三岁,才迟迟进入教会开办的福州崇实小学。

1920年,他以优异成绩考入福建省立第一中学。

但理想与现实之间,常隔着一张交不起的学费单。

他最终放弃中学学籍,转读农林学校预科。

一年后,成绩优良,成功转入本科。然而贫困仍是主旋律,他第二次辍学。

此后,他下定决心,走上另一条路——从军。

1923年,他独自南下,抵达广州,寄居在简陋的会馆,靠为人代笔维生——写书信、抄文件、刻碑文,只要有人付钱,什么都做。

他用微薄收入养活自己,也在字里行间窥见时代的裂痕。

1924年1月,他加入了刚刚改组的中国国民党。

彼时的他对革命有着朴素却坚定的信仰。

1925年,那年秋天,郭化若考入黄埔军校第四期,进入炮兵科。

炮兵是技术含量最高的科目之一,选拔极为严格。

他不仅通过了考试,还在预备期中表现优异,最终成为正式入伍生。

从此,他的革命生涯正式开始。

当年9月,他随东征军出征,讨伐陈炯明叛军。

在惠州一役后,他被安排留守。三个月驻扎期间,他并未虚度光阴。

他开始广泛接触共产党人,接连阅读马列主义书籍,思想发生质变。

他不再仅仅相信个人的奋斗,而是意识到集体的力量。共产党的理念,为他打开了新的视野。

1925年冬,他正式加入中国共产党。

1926年,“中山舰事件”爆发,国共矛盾加剧。

他对国民党彻底失望,毅然退党,转而以公开身份继续共产党员的事业。

同年底,黄埔军校第四期学业结束。他成绩突出,被校方留任为炮兵第二队代理队长。

任职不久,便得到了蒋介石的注意。

蒋曾两度下令,要他入幕做秘书。

对此郭化若一一婉拒。理由不复杂,他只说一句:“军人,应当战死疆场。”

【红四军多了个秀才】

1927年11月,距离南昌起义不过百日,大革命已然败局初显。

但郭化若,并未选择停留在慌乱与低谷之中。

他悄然启程,赴苏联莫斯科炮兵学校求学。

他年仅二十三岁,身上背负着从战场退下的疲惫,也揣着几本马列主义书籍和未竟的理想。

后来课程尚未完成,国内局势骤变。山河破碎,风雨飘摇。

郭化若放弃学业,回国参战。

他在返途中已做出决定:“回去就上井冈山,投奔毛主席、朱德同志,加入红军。”

1929年,历经辗转,他抵达福建龙岩,终于见到朱德。

随后加入红四军,担任第二纵队参谋。

自此,真正站上了中国革命军事指挥的舞台。

那年8月,他随部队抵达漳平外围的和平镇。

地形复杂,敌情不明。他观察片刻后,判断北门薄弱,决定从此突袭。

但战斗打响不久,敌方火力强度远超预期。

所谓“只有一个连”的侦察情报,很快被猛烈炮火彻底击碎。

郭化若临危不乱,迅速俘虏敌兵审问,才得知漳平实则驻有暂编第一旅一个整团外加一个营,另配一个迫击炮连。

敌强我弱,兵力悬殊,一触即发。

常规作战已不可行,唯有打炮制胜。

可惜炮弹不多,误炸不得。他将迫击炮部署在制高点,亲自校准。

第一发,正中敌军指挥所门口。轰鸣过后,敌团长当场毙命。

群龙无首,敌军顷刻混乱。

郭化若抓住时机,令部队迅速推进,全线突袭。

一举歼灭敌人,缴获武器六百余件,其中包括重机枪四挺、迫击炮六门,弹药堆积如山。这一战打出了红四军的气势,也打出了郭化若的名字。

战后,朱德当场表扬他。部队内外,对他议论纷纷,皆称“来得不早不晚,倒是真管用。”入伍才二十三天,便被任命为第二纵队参谋长,足见信任之重。

同年9月,红四军在上杭召开第八次党代会。

按理,应当讨论建军原则、整顿部队。

但毛主席缺席后,军内思想混乱,会议三日,毫无实质进展。

郭化若看得明白,知这等空转非长久之计。

于是联名彭德怀,共同致信毛主席,请其归队主持大局。

信中言辞恳切,不尚虚文,却直击要害。这封信,代表了绝大多数红军官兵的心声。

终于,11月26日,毛主席回到汀州。

两日后,红四军前委扩大会议在河州召开。

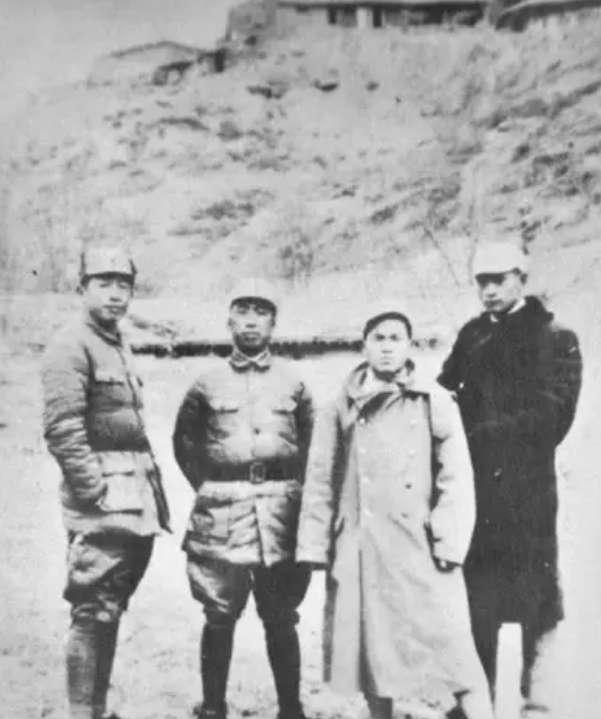

开会前,朱德拉着郭化若的手,郑重其事地介绍给毛主席:“这就是郭化若,黄埔出来的。”

毛主席一见,如有旧识,走上前,紧握住他的手,说道:“你就是写信的郭化若?信写得不错。我们红四军,又多了个秀才。”

战火连天,枪林弹雨之中,一个能思能战、笔锋犀利的“秀才”,确实难得。

【“古有孙子,今有郭子”】

古田会议之后,红四军前委迅速进入整顿与谋划阶段。

会议刚一结束,人事安排就被提上日程。

军部缺一名参谋处长,这个空缺非同小可——不仅要统筹作战,更需掌握最核心的军事情报。

人选必须过硬,既要能写,也要能算,还要对毛主席的战略意图心领神会。

最后,在毛主席的亲自提议下,前委一致同意:由郭化若担任红四军军部参谋处长。

从那一刻起,他彻底走进了指挥核心圈,成为身兼参谋、助手、秘书、顾问于一体的“军中智囊”。

郭化若办事极细,谋划极准,文笔极快。

在毛主席身边,他终于等到了全面施展才华的舞台。

他起草命令,修改通电,撰写战略文稿,事无巨细,笔笔精准。

尤其是在起草第二次反“围剿”通令时,他独立提出了著名的游击战“十项原则”——扰、堵、截、袭、诱、毒、捉、侦、饿、盲。

十字简明,战法具体,极大丰富和细化了毛主席的“十六字诀”,为后来的游击战术提供了理论坐标。

1938年,郭化若被调入中共中央党校深造,短短数月后,又被任命为中央军委第一局局长、军委编译处处长。

职务一变再变,责任越来越重。他重新回到毛主席身边,继续担任高级军事顾问。

此时的郭化若,已不只是实战型人才,还成为重要的军事理论家。

1939年初,延安抗大开设第一期参谋训练队。毛主席亲自点将,派郭化若讲授《战略学》。

课未开,毛主席已给出了定调:“你们放心,郭化若授得不亚于我。所谓'不亚’,就是和我差不多甚至超过我!”

这句话传出,延安上下皆知,这位“秀才”绝非泛泛之辈。

抗战全面爆发后,郭化若开始用更广阔的笔触研究古代战争。

他陆续发表《赤壁之战及其对民族战争的启示》《齐燕即墨之战的初步研究》等论文,借古讽今,强调“团结则存、分裂则亡”的抗战根本。

他的文风冷峻,论点犀利,不讲空话,句句都直指本质。

1939年年底,他完成《孙子兵法之初步研究》,全篇四万余字,逻辑清晰,论证严谨。一经问世,便引起极大反响。

毛主席读后连连称好,特意安排他在“抗日战争研究会”上作专题演讲。

这篇文章甚至传到了国统区。

一次,周恩来到延安向他转述:“有些国民党军官问我,写《孙子兵法初步研究》的郭化若是何许人?”

从此,“郭化若”与《孙子兵法》几乎划上了等号。他的学术成果,被誉为“以古为用”的典范。

1957年,《新编今译孙子兵法》出版。

毛主席得知后,非常高兴。他意味深长地说了句:“古有孙子,今有郭子。”

郭化若,用一纸文稿、一身谋略,把自己牢牢写进了人民军队的智力骨架里。

【“由郭化若主持,不能另人”】

新中国成立后,一件事被提上日程:系统整理、编写新四军抗战史和第三野战军解放战争史。

这是一场全局性的史料工程。

任务由中央军委亲自下达,交由南京军区主责。

难度不言而喻,要求既懂战争又能写史。

翻遍军区,能胜任者寥寥,最后只剩一个名字——郭化若。

他有战场经验,也有理论根底;懂枪炮,也懂文字;更重要的是,他在军中声望极高,能压得住阵脚。

陈毅一句话定音:“由郭化若主持,不能另人。”

自1959年起,郭化若几乎将全部精力转向战史编写。这位曾在硝烟中指挥战斗的人,开始与纸笔为伍,重新还原那些走过的战线。

他做事,一向讲究系统与周密。

组织上有了变化:成立战史编审委员会,明确分工,增加人手,还特邀陈毅亲自担任主任。

这在军区内部,极为罕见。

各地资料收集随即展开,不靠传闻,不依回忆,要的是真凭实据。

文件、战例、作战图、会议记录,能找到的尽找;能走访的全走。

在内容把控上,他坚持一个原则:以毛泽东军事思想为指导,不虚夸,不遮掩,实事求是。

他要求全体编写人员,不能避重就轻,尤其是对于历史中的关键人物、关键节点,要讲得清,讲得透。

比如新四军重建一节,他特别强调,刘少奇在皖南事变后的关键作用必须写足、写实。

凡遇重大史实,郭化若总是亲自参与讨论。

哪怕一个战役的细节、一位指挥员的判断,他也反复推敲,逐字推理。

他从不图快,更不强压观点,凡有争议,先摆材料,再求共识。

必要时,还亲自登门请教。

他多次向陈毅、粟裕、张云逸、谭震林、邓子恢等老战友请示,请他们回忆、修改,确保史实经得起时间考验。

四年时间,日夜不歇。

1963年底,两部战史编成付梓:《新四军抗日战争战史》《中国人民解放军华东军区、第三野战军第三次国内革命战争战史》。

这是国家级历史记忆。

不少曾亲历战火的老同志看后,给出高度评价:真实、完整、可信,是一部不可多得的历史好教材。

战史写到这里,其实写的是一代人的责任,更是郭化若几十年军人生涯的另一种延续。

他用枪杆子打过仗,也用笔杆子还原了真相。

红色儒将郭化若_方良平