在北京的一个胡同里,你可能会看到早晨的阳光洒在青砖路上,一家老字号小吃店的门口排起了长队。

是为了什么?

不是时髦的咖啡或奢华的早午餐,而是那些看似不起眼的老北京小吃。

谁能想到,这些被誉为“十三绝”的传统小吃,竟能在现代都市的日常中占有一席之地?

豆面糕:驴打滚的经典味道先说豆面糕,这个与“驴打滚”名字联系紧密的小吃。

小时候,奶奶总是端出一盘黄豆粉裹着的“小豆糕”,摸一摸,软软的,心里满是期待。

它的制作过程不算简单:黄豆炒至金黄,磨成细粉,再与糯米面一混合,形成的面团被蒸得软糯,再裹上一层豆粉,简单的外表下藏着浓浓的豆香。

想象一下,在舌尖上的滚动,就像是儿时在沙滩上打滚的简单快乐。

这样的味道带来的不仅是口感的享受,也是情感的充盈。

有时和朋友聊起,总是难免回忆起第一次品尝时,那种与众不同的感觉,小吃不只是吃的东西,而是生活的一种表达方式。

探访艾窝窝:江米团的软糯口感接下来我们来说艾窝窝,这种小吃总让我想起过去和父母一同逛庙会时的情景。

摊位上的艾窝窝,总有一种诱人的香味。

用糯米粉和各种坚果做成的馅料,艾窝窝既软又糯。

制作过程看似简单,但每一个步骤都考验着厨师的用心。

它寄托了许多人的思乡情怀。

不论身处世界何地,咬一口艾窝窝,总能让人想起老北京的四合院,想起庙会上人头攒动的年味。

而这种软糯的口感,犹如人生的一部分,虽有甜,也不乏酸涩。

揭秘糖卷果:山药与大枣的完美结合糖卷果的名字,听起来就让人觉得好奇。

山药和大枣,这两样不起眼的食材,却在糖卷果中碰撞出如此独特的味道。

那个夏天,我常拉着弟弟一起看母亲制作糖卷果。

山药和大枣蒸熟后捣成泥状,再揉成面团,最后炸得外酥里嫩,口中瞬间甜香四溢。

生活中有时候正像制作糖卷果,简单的素材,通过精巧的搭配,让人眼前一亮。

学着去发现身边的小惊喜,或许能为你的生活带来意外的甜蜜。

姜丝排叉:甜中带香的奇妙体验姜丝排叉,一道老北京小吃里的“香甜奇兵”。

小时候看着街边摊上的油锅里,生面团在热油中渐渐金黄,空气中四溢的姜香味,总能吸引不少人驻足。

那一次,趁着放学和几个玩伴凑钱买了一袋,新鲜炸出的排叉,酥脆而香甜,吃到嘴里满是幸福。

在这些简单的片刻中,也许我们可以看到生活的重要组成部分:寻找生活中的细节之美,并乐于分享。

同样,一些小吃的味道,不只是为了味蕾的享受,更是在味觉中捕捉生活的瞬间。

糖耳朵在我心里一直是个充满故事的小吃,甜甜的滋味承载着许多家庭的温馨记忆。

制作过程虽然不复杂,却需要耐心地和面、搓条、对折后油炸,这里面蕴含着每一个制作细节带来的满足。

这种满足感也在我们生活的每个细节中反复出现。

想想团聚时,家人围坐一堂的画面,手边的一盘糖耳朵,脆甜中带着熟悉的温暖。

这种温暖是世代流传下来的,是情感的载体,更是一种无价的美好。

面茶:一碗盛满故事的粥作为北京人,哪怕是远在他乡,面茶的香味总能让人忆起那些年的胡同和大杂院一角。

依然记得,每年冬天早上,爷爷总是用一个粗瓷碗盛满浓稠的面茶,洒上芝麻盐,一勺一勺地吃,看着窗外洁白的雪景。

从一个简单的碗中,升腾起的热气中,你能感受到家庭的温暖与关爱。

这种小吃承载着岁月的沉淀,也将继续陪伴我们走过更多的春秋。

馓子麻花:酥中带甜的老味道馓子麻花,总被认为是一种充满仪式感的小吃。

它不是平常日子里常常会想到的小吃,但一旦出现在餐桌上,总能引起全家人的关注。

我还记得那年春节,母亲亲手炸的馓子麻花,香酥甜糯的诱惑,让我至今记忆犹新。

生活的美妙往往就在这样不经意的时光中。

虽不常见,却总能让人期待。

那些质朴的乐趣,像是乍现的晨光,照亮生活的一隅。

蛤蟆吐蜜:外酥里松的甜品蛤蟆吐蜜的名字总能引起大家的好奇心,而味道则常常让初尝的人一试成主顾。

外表金黄酥脆,内部柔软甜润,尝一口便在舌尖留下难以忘怀的幸福感。

想起过年时亲戚送来的几盒蛤蟆吐蜜,总是被我们兄弟姐妹一扫而空,这种味道对于孩子们来说无异于一场甜蜜的庆祝。

细致洞察生活,就像欣赏蛤蟆吐蜜的滋味,美好的事物总是隐藏在最不经意的地方,而幸福的味道在生活间无处不在。

焦圈:大家眼中的百搭食材

说到焦圈,总会想起老北京街道上的早点摊。

老人家在摊子旁娴熟地捞起金黄色的焦圈,空中飘散出的香味,把人们吸引过来。

常听长辈们说,焦圈搭配各式粥、豆腐脑,简直是馋人的标配。

餐桌上的焦圈,不仅仅是一种早餐,它更像是家常里短的开场白。

或许这正是我们所向往的,简简单单,却又意味深长。

糖火烧:朴实中的甜蜜糖火烧就像冬日里的一杯热茶,总能在寒冷中带来一点温暖。

用火的温度烤至外酥里嫩,糖火烧那自然的甜味总令人生出好多话想说。

家人围聚在炉火旁,吃着糖火烧,谈笑风生。

有时我们需要的,正是这样一种甜美而朴实的滋味。

这种滋味,让心回到最初的安宁,并继续前行。

豌豆黄:生活中的甜蜜艺术豌豆黄因其细腻的口感与明亮的黄色,总是让人联想到生活中那些美丽而短暂的时刻。

小时候,每次见到劳作一天的母亲用这个来招待贵客,总能让人感受到家的温暖。

每一种食物总是有其特别的意义,而豌豆黄以其淡淡的甜味,轻易打开人与人之间的沟通之门。

它将继续在生活的长河中流淌,为我们编织更多的记忆。

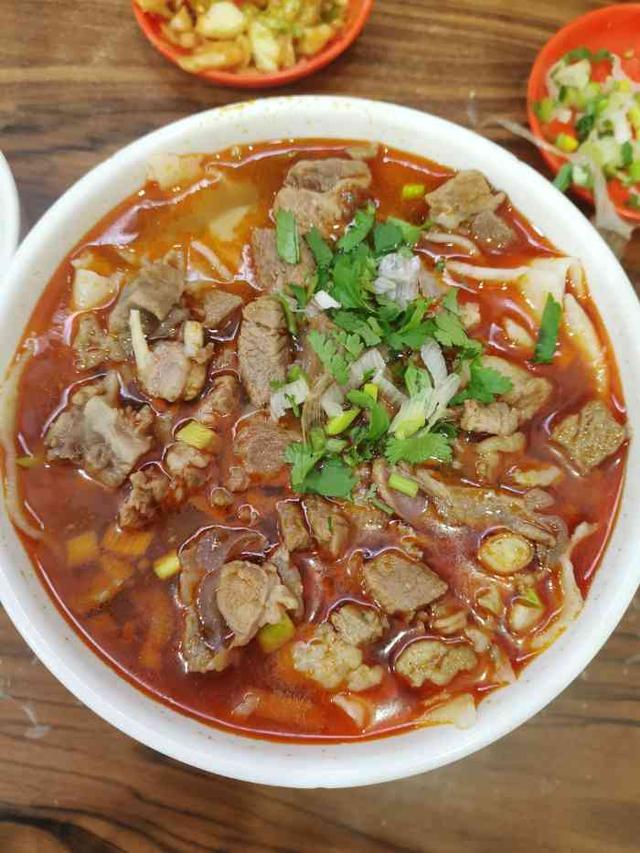

炒肝,是一种见证友情的小吃。

在北京的小餐馆里,与好友坐在小桌旁,一碗热腾腾的炒肝,简单却温馨。

在异乡,不管离家多远,都能从中感受到那份传统的味道。

这种传统小吃也许简单,但它的滋味触动了许多人的心。

正如每个人经历的那些故事,总让人怀念。

奶油炸糕:不变的甜蜜回忆我们说到奶油炸糕。

炸过的奶油香气扑面而来,咬一口,酥脆的外壳下满是奶油的柔滑。

回忆起小时候放学时,路边小摊上刚出锅的奶油炸糕,那种酥脆的口感和香甜,填满我们整个童年。

这种小吃的每一口,都是儿时快乐的瞬间。

我们的生活中,希望亦像这样拥有不变的甜蜜,永不离散。

在繁忙的都市生活中,这些老北京小吃蕴含着丰富的味道和回忆。

它们不仅是简单的一餐之食,更是日常生活的诗篇。

透过这些小吃,我们看到的是一种传承,体会到的是一种关怀。

或许在老北京十三绝的世界中,我们能触碰到那份最为真挚的情感和生命的简单美好。