深夜四点,大城市的一间35㎡的“老破小”里,协和博士林一凡被姥姥起床的声响惊醒。这是她卖掉郊区别墅、全家挤进学区房的第368天——墙上贴着名师课程表,柜子里塞满奥数真题集,五口人的呼吸在狭小空间里此起彼伏。

一、生存悖论:名校入场券

林一凡的故事绝非孤例。金融街50㎡学区房挂牌价突破25万/㎡的今天,无数中产家庭正在上演“降维生存”:《人物》采访的“候鸟妈妈”李木木,用600㎡别墅置换来的不仅是50㎡开间,更是对生活的屈服。当她把最后一件羊绒大衣送进捐赠箱时,女儿正在背诵:“父母之爱子,则为之计深远”。

二、关系倒置:消失的夫妻与窒息的爱

某重点小学班主任透露:“我们班38个孩子,27个父母的结婚纪念日是在陪读房里过的。”《虎妈猫爸》编剧申捷坦言,剧中90%情节源自真实案例。当夫妻对话只剩下“孩子月考排名”,当双人床变成上下铺,那些在深夜辗转反侧的中年人突然发现:“我们给孩子造了间书房,却拆了自己的婚房。”

三、教育迷途:流水线上的“完美残次品”

在北京某三甲医院青少年心理科,14岁患者小宇的病例刺痛人心:钢琴十级/奥赛金牌/托福110,诊断栏却写着“空心病”。他问医生:“如果我考不上清北,现在死和将来死有什么区别?”

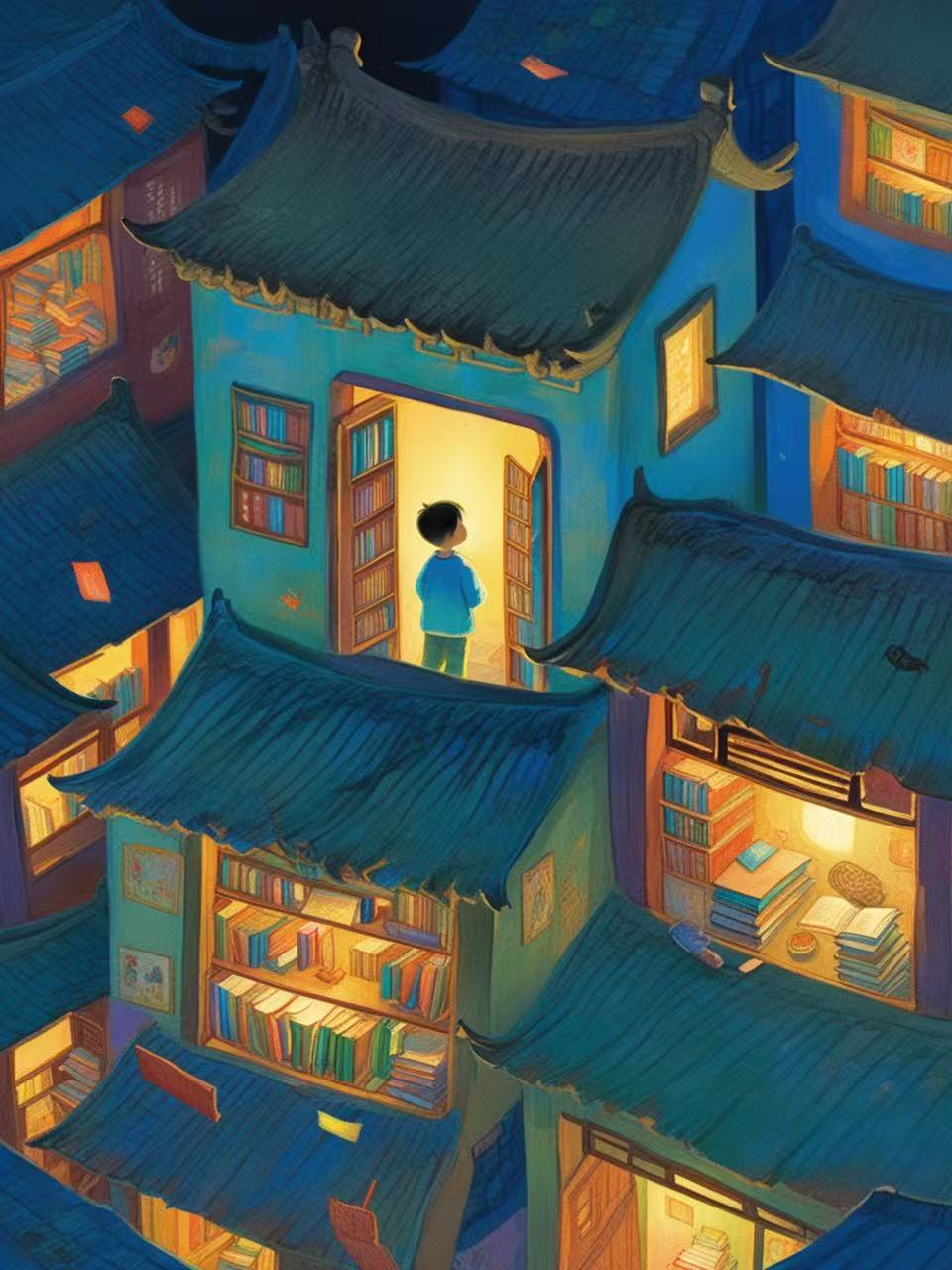

光华剑桥校长雷冬冬所言:“教育不是往行李箱里塞东西,而是点亮眼睛里的光。”

四、破局之道:在秩序中寻找呼吸感

当我们在学区房里供奉孩子的未来时,是否正在亲手埋葬他们的当下?“所谓起跑线,从来不是某个坐标点,而是父母认知的延长线。”