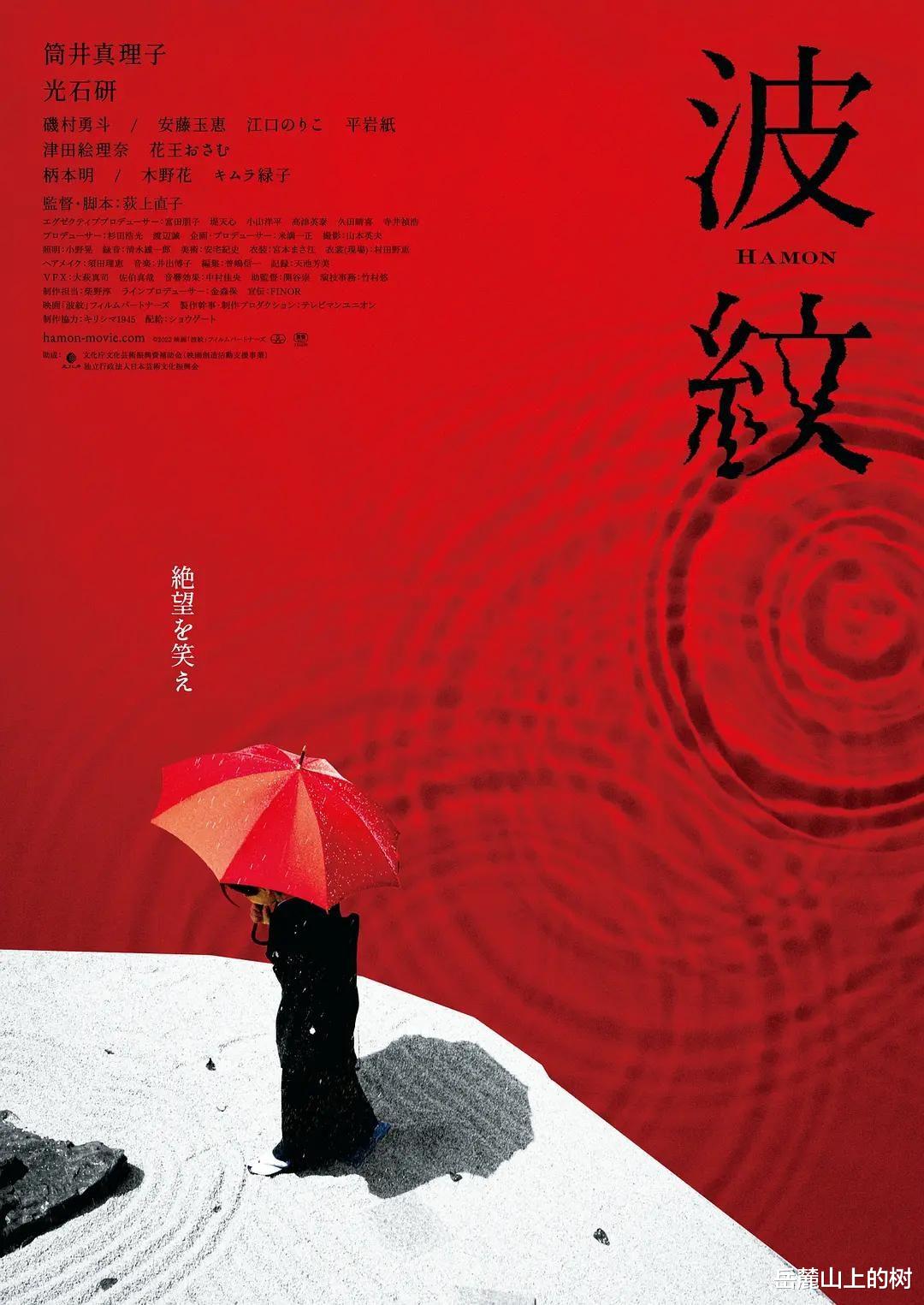

电影《波纹》抽象地表达了中年女性危机,讨论的不只是人与人之间的情感流动,而是一位中年女性的自我变化以及她与环境的沟通与关系。女人困在四角山水之间,也包裹在自以为的幸运里,仿佛时间停滞在了丈夫出走的那天。她惧怕自己的小世界被破坏干扰,孤独地活成了自己的宇宙。直到丈夫去世,雨水浸润砂石,代表着联结与殃及的“波纹”搅动景观的规整,自由的舞步还是接纳了生命的残缺。

该片透过地震辐射、环境照护、残疾弱势、宗教信仰,以惊悚笔触犀利揭开日本女性压抑的真实处境。一名中年妇女在丈夫离家出走后,心灵归依新兴宗教,每日静心祈祷,只喝教会贩售的瓶装水,把庭院改造成涟漪波纹的枯山水,没想到丈夫带着罹癌身体回来求照顾,饭来张口茶来伸手的儿子也把残疾女友带进家门,将她看似平静的生活掀起涟漪,压抑的阴暗情绪也即将爆发...

此片的女主角相比传统意义上恭良俭让的家庭妇女,多了很多复杂的层次,公公的拖累、丈夫的出走、儿子的叛逆,爷孙三代的枷锁,种种这些似乎都难与外人道也。随着父权制在这个家庭的弱化,女主逐渐回归自我,即便陷入诈骗组织,寄希望于无形的生命水。表面上是对于核泄漏、灾后内心世界重建的一种续写,本质上依然还是内化于女性自身世界的平衡,面对他人和世界的质疑,自我的内心之湖要如何回应这荡起来的层层涟漪,又将如何与他人产生连接?

影片里令我印象最深刻的是导演对于女主心境变化的处理,如果是言语上争吵带来的情绪变化则会用水的波纹来演示,如果是内心深处的情绪变化则会用庭院枯山水的波纹来演示。影片中枯山水一共有两次大波动,一次是女主丈夫特意地破坏,丈夫突然闯入女主生活引发了女主的愤怒。另一次则是丈夫的棺材摔在地上打乱了枯山水,但这时候女主心情却是释然的。丈夫死了,女主也可以不再被那些主妇条框去限制自己,解放了内心,于是主动跳起了舞,随着下落的雨水搅动着那几十年婚姻带来的压抑心情,让枯山水的波纹也拥有了“杂乱”之美。

溅入水中的泛起的波纹,像是孤独的自己发出的信号,又像是人与人之间必定会产生的冲撞与链接,从激烈归于平淡。就像湖南企发文化石同学在其代写的解说词中写道的,枯山水,内在压抑苦涩,形似腐朽的枯槁之木;水波纹,一圈一圈荡漾缠绕,树欲静风不止;绿命水,人造的生命之水,平抚之水,拯救无望的生活;公公、老公是污秽物,儿子是障碍物,只有他们消失,才能过自己平静无波的生活。女主跟现实中的常人最大不同之处,在于她在做任何事的时候,似乎总分得清楚自己在干什么。

女人和水,有着相同的特性:无形似有形,有形似无形。水可以流向任何地方,形塑成任何形状;女人可以为了家庭、孩子,吞忍一切委屈。这并非随波逐流,也无关逢迎——而是社会教条长年以来的规训与制约。水,能汇聚成洪流,摧毁万物;女人,也能滴水穿石,从最微小的单位开始,一点一滴,瓦解束缚。只要她们愿意。男人开着水龙头,走出庭院,离开了家;女人关掉水龙头,拔出那些娇艳的花朵。男人回到庭院,见花不是花;女人修整庭院,看山是山,看水是水。同样的雨天,男人的离去成为死亡;同样的庭院,女人的修整,成为新生。

影片的整体观感和《瀑布》有异曲同工之妙,都是展现女性在面临家庭变故时的状态,一个用瀑布,一个用水波来展现。电影里有荻上直子擅长的生活流和小幽默叙事,也有热点事件如核辐射,地震,神棍推销骗局等等的插入,这些事件不仅仅是噱头,也很好地参与了叙事。就像湖南企发文化王老师说的,大概只有女性才能拍出这样契合女性的电影,那一口口强忍着吐出去又咽回去的气,那百折不挠坚韧不拔的气,那善良温柔隐忍不发的气,最后都化成了力量与美兼得的舞蹈。所以,婚姻给女人带来了什么?所以,生命究竟是什么?