香港庙街的霓虹灯下,汪小菲弯腰给女儿整理衣领的瞬间被定格成照片。这个本该普通的家庭周末,却在社交平台掀起2.3亿次阅读量的舆论风暴。当#汪小菲一家香港行#登上热搜榜首时,我们看到的不仅是明星八卦,更是一面折射现代社会的魔镜——全民正通过围观重构对家庭价值的认知。

在这个抖音人均日刷两小时的数字时代,网友对明星家庭生活的围观已超越猎奇心理。中国社科院《新媒体与家庭关系研究报告》显示,78%的受访者认为观察公众人物育儿方式能获得教育启发。就像网友在讨论区逐帧分析小玥儿走姿变化时,实际上是在参与一场关于"理想童年该是什么模样"的集体思辨。

---

小玥儿那件反复出现的白T恤,意外成为这场观察实验的焦点。评论区里,70后家长感慨"孩子穿得太素净",00后网友却力挺"这才是Z世代的穿衣自由"。这种代际审美冲突背后,藏着中国家庭教育模式的深层变革。

对比十二年前《虎妈战歌》引发的教育焦虑,如今《中国家庭教育白皮书》数据显示,63%的家长更倾向"权威型养育"。就像马筱梅被偶遇时始终与小玥儿保持半臂距离,既不过度保护也不放任自流,这种"守望式陪伴"正在取代传统的贴身管教。

香港大学儿童发展研究中心的最新追踪研究证实,在自主决策环境中成长的儿童,抗压能力比受控组高出27%。当我们看到小霖霖在街头调皮时,牵着他的阿姨并未粗暴制止,而是用粤语轻声引导,这正是现代教育理念的生动演绎。

---

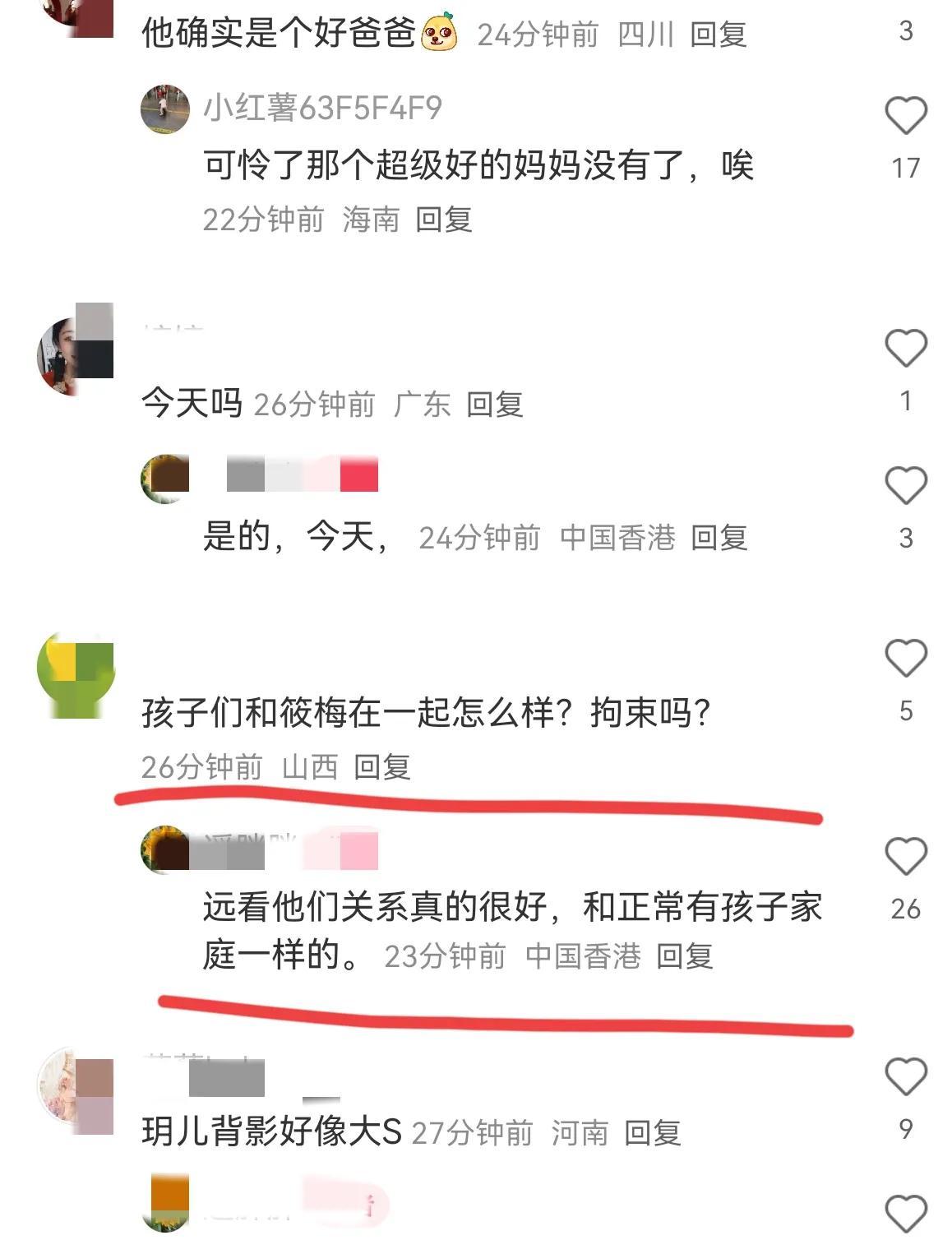

那张被转发达50万次的家庭合影,拍摄者可能未曾想到会演变成显微镜式的全民审视。网友通过小玥儿背包带磨损程度推测汪小菲的经济状况,根据孩子鞋底洁净度分析家庭出游频率,这种"福尔摩斯式围观"正在模糊公众好奇与隐私侵犯的边界。

明星家庭犹如生活在玻璃房里的观察样本。台湾媒体曾用无人机偷拍某艺人别墅,导致其子女产生创伤后应激障碍。反观汪小菲团队的处理方式——主动释出家庭野餐vlog,既满足公众窥探欲又掌控叙事节奏,这种"有限度曝光"策略或许将成为数字时代的生存智慧。

英国《卫报》针对名人子女的追踪调查显示,过早暴露在聚光灯下的儿童,成年后抑郁症发病率是普通人的1.8倍。当我们为"小玥儿神似大S"的基因惊叹时,是否考虑过这些标签对孩子自我认知的潜在影响?

---

生命的和解方程式:当亲情超越恩怨剧本S妈公开的聊天记录里,大S那句"恩怨清零,惟愿孩安"的遗言,像颗投入舆论场的深水炸弹。网友从最初对离婚大战的津津乐道,转而讨论"如何给孩子完整的心理原生家庭"。这种集体情绪的转向,暗合着社会学家提出的"创伤代际传递阻断"理论。

汪小菲带孩子重游当年求婚地的举动,被解读为"用美好记忆覆盖伤痛"的心理学实践。加州大学家庭治疗中心的研究表明,离异家庭子女若能在成长过程中接触父母双方的爱意表达,情感缺陷率可降低43%。马筱梅与孩子们分享食物的画面,恰似在破碎处生长出的新芽。

北京某重点中学的心理咨询记录显示,38%的青少年焦虑源于父母的情感纠葛。当网友为"孩子们终于笑得灿烂"而欣慰时,实则是在期待每个离异家庭都能解好这道亲情方程式。

---

结语:在围观中照见自己的家庭图景庙街的灯火依旧阑珊,围观热潮终将退去。但这场全民观察实验留下的思考仍在延续:当我们拿着放大镜检视他人家庭时,是否也该审视自己的亲情模式?那些为小玥儿衣品争论的夜晚,或许正是我们重新定义"何为好家庭"的契机。

下次刷到明星育儿视频时,不妨问问自己:如果我的家庭生活被千万人围观,哪些细节会触动陌生人的心弦?这个提问不是要制造焦虑,而是提示我们——每个普通家庭的日常,本就该有直抵人心的温暖力量。