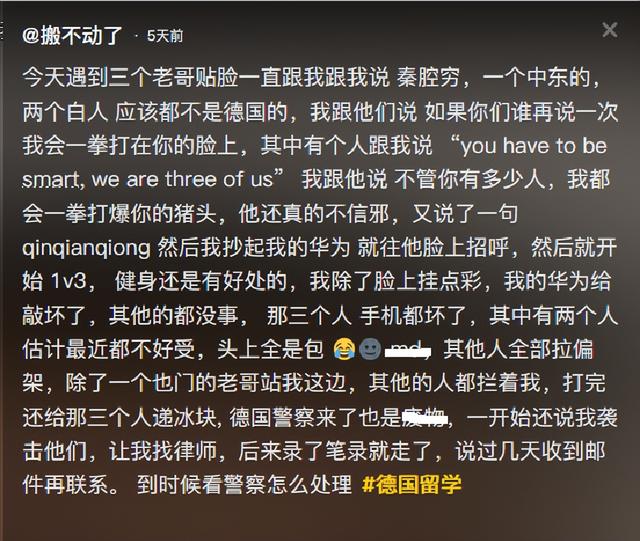

“秦腔穷!”德国街头三个喝醉的男人对着中国留学生大喊这个极具侮辱性的称呼,中国留学生直接拿起自己的华为手机开始1v3,暴打三个外国人。

这场看似寻常的街头冲突,实则是文明碰撞的棱镜,折射出当代文化冲突的多重褶皱。

一、语言暴力背后的文明伤疤"Qing Qiang Chong"的发音在潮湿的空气中扭曲成狰狞的形状,这个源自清末华工辫子的蔑称,带着殖民记忆的腥臭。

当某些西方人以"幽默"解构历史伤痕时,他们选择性遗忘了华工们用血汗筑就的太平洋铁路,遗忘了《排华法案》下漂浮在旧金山湾的冤魂。

这种语言暴力绝非个体素质问题,而是殖民叙事在当代的回响。更耐人寻味的是围观者的集体沉默。当也门兄弟递来钢椅的瞬间,其他手机镜头都在计算着社交媒体的点赞量。

这种"文明的旁观"太像是《局外人》中的荒诞场景,暴露出后真相时代路人道德光谱的扭曲。

二、科技图腾的文化解构被击碎的手机在积水坑里闪烁,如同西方文明优越论的镜像碎裂。当某些精英还在嘲讽"爱国机"的土味时,裂屏的华为却成了文化主体性的见证者。

这款搭载昆仑玻璃的手机,在物理层面完成了对殖民话语的暴力解构,就像郑和的宝船曾以瓷器对抗火枪,今天的科技产品同样能成为文化尊严的铠甲。

德国警察的单方面袭击结论,暴露出规则制定者的认知盲区。当文化冲突超越法律文本时,简单套用程序正义只会加剧文明隔阂。

三、血性与理性的现代辩证法

三、血性与理性的现代辩证法当语言交涉失效时,身体成了最后的修辞。这不是鼓励丛林法则,而是揭示文明对话的底层逻辑——真正的平等,永远建立在实力博弈的平衡点上。

留学生背肌的爆发力,就是对"礼仪之邦"刻板印象的突破,证明文明不等于怯懦,就像事件主人公所说的那样,“从来不会主动找事,想着留学完赶紧回国,但是来事了绝对不怕”。

在他的评论区中不少留学生也表示,在国外经常被叫”秦腔穷“,但是因为身处异地,很多人都没有反抗。

当中国留学生用科技产品对抗语言暴力时,他们也在重塑文化冲突的解决方式。

四、柏林墙上的精神涂鸦德国警察发过来的结案邮件里的"和解"建议,暴露出规则体系的苍白。那些散落在异乡的国产手机,如同《人类群星闪耀时》中的微小火种,终将汇聚成照亮文明互鉴的曙光。

主人公把他的遭遇发到社交媒体上,收到了来自全各地的点赞,他的行为其实和我国在世界上的作风一样,我们一直以文明的形象示人,但是这绝对不代表着我们可以任人欺负,我们不找事也不怕事!

这个事件不是文明的裂痕,而是对话的窗口,提醒着世界:文化尊严的守护,永远需要血性与智慧的双重光谱。

参考资料

抖音用户——搬不动了