近日,辽宁大连一起货车悬挂低俗装饰牌的事件引发社会广泛关注。市民张女士在东北快速路上发现一辆辽B牌照的货车尾部悬挂着写有“大风吹倒梧桐树,专扒×××××”等不雅字样的牌子,其内容粗俗露骨,随后在某爆料平台反映此事,引发公众对车主素质及城市文明形象的质疑。这一事件不仅暴露了个别车主为博眼球漠视公序良俗的行为,更折射出车辆装饰文化中的法律与道德困境。

事件回顾:低俗标语招摇过市惹众怒

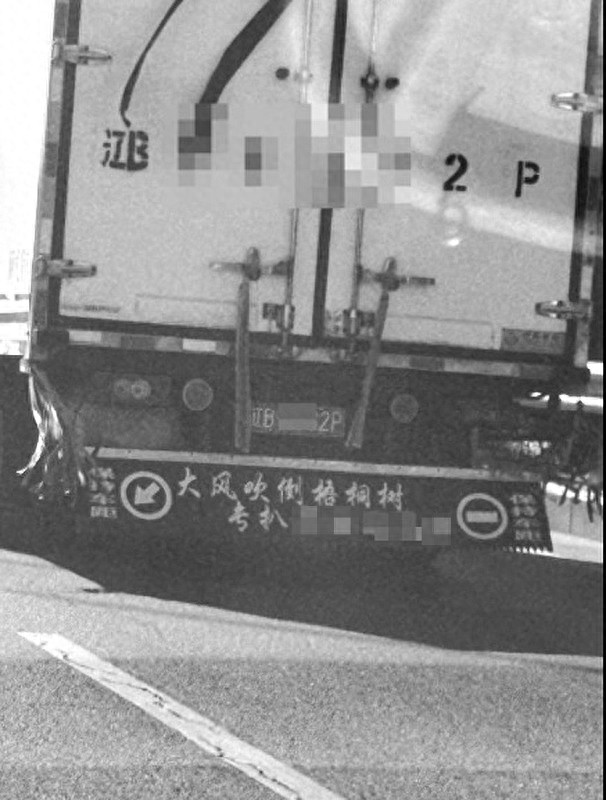

4月2日上午11时许,市民张女士驾车途经东北快速路时,被前方一辆货车的尾部装饰物吸引。该车在号牌下方悬挂了一块与车身同宽的黑底白字牌子,内容包含明显低俗的俚语。张女士立即拍下证据并向媒体举报,直言此类行为“有伤风化”。照片显示,标语中的粗鄙词汇以醒目的字体呈现,在公共道路上形成强烈的视觉冲击。张女士表示:“车辆作为流动的公共空间载体,悬挂这种文字不仅拉低城市形象,还可能对未成年人造成不良影响。”

事件曝光后,网友纷纷谴责车主行为。有评论指出:“这种‘土味文化’看似标新立异,实则是对城市文明的污染。”也有市民呼吁加强监管:“公共场所不是法外之地,不能任由低俗内容招摇过市。”

法律红线:车身装饰不可“为所欲为”

针对此事,北京市盈科(大连)律师事务所王金海律师指出,根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十三条,机动车喷涂、粘贴标识或车身广告不得影响安全驾驶。虽然法规未明确禁止特定文字内容,但若装饰物包含侮辱性、煽动性或违反公序良俗的信息,公安机关可依据《治安管理处罚法》以“寻衅滋事”等条款进行查处。例如,2021年某车主因张贴辱华车贴被行政拘留15日并处罚款,相关网店经营者也受到处罚,这为类似事件提供了司法先例。

法律界人士强调,车辆装饰虽属个人自由,但一旦进入公共领域,就必须遵守社会公德和法律规范。低俗标语可能引发其他驾驶者的不适甚至交通隐患,例如部分“恐怖车贴”在夜间惊吓后车司机导致事故的案例已屡见报端。王金海律师提醒:“车身装饰物本质上是公共文化的一部分,车主应主动规避暴力、色情、歧视等内容,避免触碰法律红线。”

社会争议:个性表达与文明底线的博弈

随着汽车文化的发展,车贴、装饰牌已成为车主彰显个性的方式。电商平台数据显示,“搞笑车贴”“创意标语”等产品年销量超百万件,其中既有“女司机上路,方圆十里寸草不生”等幽默提示,也不乏“社会渣滓,随时撞人”等挑衅性内容。此次事件中的低俗标语,正是将“土味文化”从网络空间搬入现实生活的极端案例。

支持个性表达的网友认为:“只要不违法,车主有权装饰车辆。”但更多声音指出,公共场所的视觉信息具有强制传播性,路人及儿童无法选择是否接收这些内容。社会学者李明分析:“当私人空间的表达侵入公共领域时,必须考虑社会承受度。低俗标语实质是对公共资源的‘视觉霸凌’,尤其可能对青少年价值观形成误导。”

监管困境:如何界定“低俗”与“创意”?

当前对车辆装饰的监管存在明显滞后性。交管部门主要关注遮挡号牌、影响视线等安全问题,对文字内容多采取“民不举官不究”的态度。即便接到举报,如何界定“低俗”也成为难题。例如,某地曾出现“催婚标语”被投诉低俗的案例,最终因缺乏明确标准而未予处罚。

专家建议建立分级管理制度:对涉及性暗示、暴力血腥、民族歧视等内容明确禁止;对可能引发争议的灰色地带内容,可通过公众评议机制形成负面清单。同时,电商平台应加强审核,下架违法违规车贴产品。数据显示,某平台2023年清理违规车贴链接2.1万条,但仍有商家以“定制化”名义暗售低俗产品。

文明共建:从“管行为”到“育观念”

根治低俗车饰乱象,需构建多方共治体系。交管部门可借鉴深圳等地经验,将车身广告纳入年检范围,对违规者要求现场整改;社区可开展“文明车贴设计大赛”,引导车主用创意替代恶俗;媒体则应加强典型案例宣传,如大连某车队统一张贴“礼让行人”标语获市民点赞的正面示范。

更深层次上,此事折射出部分群体审美趣味与文明素养的脱节。文化学者指出:“‘土味文化’的流行反映了个体在城市化进程中的身份焦虑,但公共空间需要更高维度的价值共识。”唯有通过教育引导、法律约束与公众监督的合力,才能让车辆装饰既彰显个性,又成为传播城市文明的流动窗口。

结语

货车低俗标语事件虽是个案,却为城市治理提出了共性课题。在鼓励多元表达的同时,如何守护公共空间的文明底线?答案或许在于:尊重法律赋予的自由,也敬畏文明设定的边界。当每位车主意识到,车尾装饰不仅是私人品味的展板,更是城市形象的组成部分时,“个性”与“公德”的平衡才真正可期。