一对模仿杨坤的网红最近陷入了麻烦。

自称“阿坤”的网红,其实就是通过模仿杨坤的形象在短视频平台上吸引关注。

借蹭明星的热度谋取利润。

然而,结果却出乎意料,他们两人被杨坤本人告上了法庭,因为他们侵犯了自己的名誉权。

这起事件其实也是一种明星与网红之间的竞争,明星对恶意模仿行为的正当回应。

1短视频平台如今成了一个热闹非凡的创作空间,吸引了各种各样的内容创作者。

模仿秀演员是其中一类特别受欢迎的群体,他们通过模仿明星的言行举止、穿衣风格以及表演特色,赢得了大量观众的关注。

许多模仿秀演员不仅模仿得惟妙惟肖,甚至故意夸张演绎,营造出搞笑、娱乐的效果,让观众捧腹大笑。

例如,有位名叫“粥饼伦”的网红,以模仿周杰伦而出名,只不过他是卖饼的,只是因为和周杰伦长的太过相似了。

这类模仿秀的初衷通常是让观众轻松愉快,因而吸引了不少粉丝,甚至得到了大量点赞。

不过,部分普通人为了迅速获得关注,开始偏离原有的幽默路线,走上了极端,尝试通过极具争议的内容吸引眼球。

其中,“四川芬达”模仿杨坤的事件便成了这一趋势的典型代表。

蒋某和李某这两个来自四川农村的普通小伙子,通过在抖音上模仿杨坤而走红。

最初,他们的模仿风格轻松幽默,视频内容主要模仿杨坤的形象、歌唱方式及标志性的动作,还加入了一些搞笑元素,让人觉得十分有趣。

为了更加贴近杨坤,他们甚至将直播的背景板PS成《中国好声音》的标志,并且频繁提到“32场演唱会”这一梗,明显是在借用杨坤的形象和话题吸引观众。

然而,随着“四川芬达”的粉丝群体不断扩大,他们的内容逐渐变得更加离谱。

为了迎合更多观众的猎奇心理,他们开始使用不尊重的言辞调侃杨坤,如称其为“拉不拉昆”或“黄焖鸡米昆”,甚至还将刀郎拉下水,取笑其“姓刀那小子”。

这些内容不再是单纯的模仿,而是通过恶搞和侮辱性语言制造争议,偏离了最初的搞笑和娱乐性质。

这种方式吸引了一些关注,但也让人感到极度不尊重,令人质疑这种过度渲染争议的方式是否应该被鼓励。

2

2他们通过极端、低俗的内容来博取关注,最终引发了不少争议和反感。

这种现象不仅影响了创作者的形象,也让观众对内容创作的质量产生了更多思考。

被起诉后,“四川芬达”还发布视频表达自己的委屈,声称因模仿杨坤而被告。

一些不明真相的网友对此表示同情,认为杨坤的反应过于激烈,缺乏包容心。

毕竟,模仿明星在短视频平台上屡见不鲜,像模仿鹿晗的“鹿哈”、模仿岳云鹏的“中原小岳岳”,都未曾遭遇法律纠纷。

因此,一部分人起初觉得杨坤的维权举动似乎有些小题大做。

随着事件的深入,网友们翻看了“四川芬达”此前发布的内容后,逐渐发现问题所在。

原本以为只是普通的模仿秀,实际上早已超越了娱乐的范畴,甚至带有明显的恶意攻击倾向。

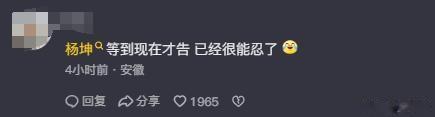

于是,公众舆论迅速转向,不少人支持杨坤维权,认为法律介入是必要的措施。

有人更是表示,杨坤面对长期的恶搞已经足够克制,如今的法律诉讼并不算反应过度,而是对自己权益的正当维护。

从法律角度来看,模仿与侵权之间存在明确界限。

毕竟,任何个人不得以丑化、恶意损害等方式侵犯他人的肖像权。

即便内容中未直接点名,但若视频明显影射某位公众人物,并且大众普遍认定其指向明确,且视频包含侮辱、贬低或恶搞成分,那么就可能涉及侵权。

“四川芬达”的行为显然已超出合理模仿的范畴。他们不仅在视频中提及杨坤的姓名,还使用了带有侮辱性质的称呼,刻意制造嘲讽氛围。

恶意揶揄和过度戏谑已不再是普通的娱乐模仿,而是侵犯了当事人的合法权益,显然不应被视为正常的网络内容创作。

3

3许多创作者通过模仿明星的形象、言行和风格来吸引关注,甚至有些人形成了自己的“粉丝圈”,通过直播和搞怪表演吸引观众。

在这些背后,不少人善于抓住网络流行趋势,借明星的知名度快速积累粉丝,并通过推销商品来盈利。

但这种模仿行为带来的问题也越来越明显,甚至可能引发法律纠纷。

模仿明星的行为不仅可能侵犯他们的肖像权和名誉权,还可能触犯《反不正当竞争法》。

信息来源:账号——四川芬达(收徒弟招剪辑编剧)

有些模仿者为了规避法律风险,会改变自己的名字或逐渐停止模仿特定明星,但这并不能完全避免问题的发生。

杨坤起诉“四川芬达”的事件,不仅是明星与网红之间的对立,也暴露了短视频行业的一些潜在问题。

早些年,杨坤曾公开评价刀郎的音乐缺乏审美价值,这一言论引发了较大的争议,甚至有不少人认为杨坤此举有打压草根歌手之嫌。

而“四川芬达”模仿杨坤时,不仅模仿了他的形象,还经常提起“刀郎事件”,用一些贬低性的言论来吸引眼球。

这种做法无疑加剧了本已存在的矛盾,给原本已经敏感的话题火上加油,使得局面更加复杂。

创作者可以借鉴他人的风格和特点,但尊重原创、尊重他人始终是最重要的原则。

恶搞、侮辱或恶意攻击他人不应成为娱乐创作的一部分。

短视频行业要想健康发展,涌现出更多优秀的作品,不仅需要平台和创作者的共同努力,也需要观众的积极参与。

写在最后无论如何,这两位“阿坤”的遭遇,实际上揭示了短视频平台上日益严重的抄袭问题。

许多人模仿明星、明星作品或热点事件,借此迅速积累流量,获得经济利益。

然而在这一过程中,原创内容和个人形象的保护往往被忽视,形成了名人权益与网络红人之间的一种微妙关系。

对于杨坤状告“四川芬达”一事,你的看法如何?你觉得怎样的模仿行为可以被接受,怎样的模仿就过界了?