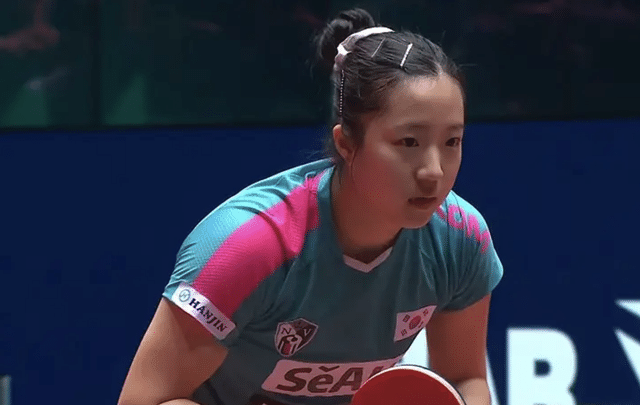

4月17日澳门银河综艺馆内,陈幸同以四局完胜韩国新锐申裕斌的这场比赛,堪称技术流对抗的经典教学案例。这场看似比分悬殊的4-0背后,实则暗藏当代乒坛技术迭代的深层密码。

一、相持战中的"后手棋"哲学

当申裕斌以标志性反手快撕取得3:1开局时,陈幸同展现出国乒特有的战术韧性。不同于新生代选手追求"三板斧"终结的急躁,这位辽宁姑娘将比赛导入多拍相持的战略纵深。第二局7平后的关键分处理尤为典型:在连续17板高强度对拉中,陈幸同通过落点深浅变化诱使对手率先变线失误,这种"以不变应万变"的战术定力,恰是克制技术流选手的核心要义。

韩国小将前三局的崩盘轨迹,折射出新生代球员普遍存在的心理短板。首局从5:4领先到7:11落败的转折点,正是陈幸同战术性放弃台内斗短,突然改用反手底线长球打乱节奏。这种"温水煮蛙"式的节奏控制,使申裕斌在不知不觉中陷入被动。第三局当分差拉大至8:3时,摄像机捕捉到申裕斌频繁擦拭拍柄的小动作,暴露出其专注力已出现裂痕。

三、技术流迭代的辩证思考

值得玩味的是,陈幸同本场主动进攻得分率仅48%,却创造了78%的相持得分率。这颠覆了传统认知中"技术流等于主动进攻"的刻板印象。在无机胶水时代,国乒研发的"防御型技术流"体系开始显现威力——通过预判启动速度提升0.1秒,旋转强度增加12%的细节打磨,将防守转化为更具侵略性的战术选择。正如场边指导马琳所言:"现代乒乓球比的不是谁的技术更先进,而是谁能让对手的技术失效。"

申裕斌本场展现的正手半出台抢冲技术,其质量已不逊于早田希娜等顶尖选手。但关键分时63%的主动失误率,暴露出年轻选手在战术执行力上的代差。日本乒协技术总监宫崎义仁曾指出:"中国选手的可怕之处在于,他们能把训练成果的90%转化为比赛表现,而其他国家选手通常只能转化60%。"这种转化能力的差距,或许比技术本身更值得深思。

此役过后,陈幸同用行动证明:在器材改革催生技术革命的今天,传统"技术流"定义正在被重新书写。当速度与旋转的物理极限逐渐逼近,心理韧性与战术智慧的价值将被无限放大。这场看似平淡的4-0,或许正预示着乒坛技术哲学的新转向