4月是孤山镇赏杏梅花的最佳时节,居民区内花开如海,有“半城红瓦半城花”的美誉。

一场春雨催开了一户人家的杏梅,红白相间,春意盎然,正应了那句“春色满园关不住,一枝红杏出墙来”。

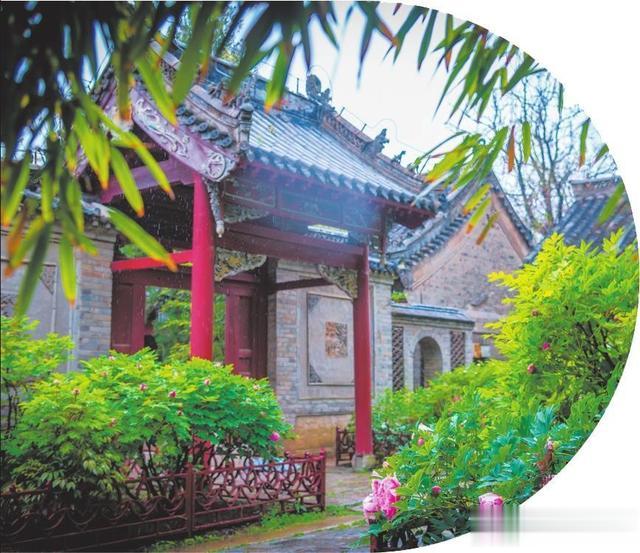

大孤山古建筑群建在大孤山上,始建于唐代,清朝时陆续扩建,由众多殿宇、楼阁组成。目前有建筑120余间,面积近5000平方米,被誉为在海陆之间儒释道三教融合的中华文化活态标本。图为古建筑群中的一角。 (本文图片由吕国强摄) 制图 隋文锋

来源:辽宁日报 记者 刘臣君

提示

丹东东港市孤山镇是历史悠久的中国历史文化名镇,坐拥鸭绿江口国家级湿地保护区(大孤山核心区)的生态胜境,以及黄海之滨的甲午海战古战场遗址。镇内完整保存着始建于唐代、重修于清代的古代建筑群。随着春雨的浸润,孤山镇一年中最盛大的花季来了……

壹 小镇的美 杏梅春雨打湿百年红瓦白墙

“看!东马道的杏梅花比屋檐还高!”看着杏梅花从开始的一颗颗“米粒”慢慢变成了现在的“小爆米花”,“大美孤山”账号主理人吕国强在直播间里不停地向网友报花讯:“现在爆开只是少数,杏梅花在未来7天内盛放,属于孤山镇的花季来啦!”

每年4月初,吕国强的电话就不断,大多是网友来电询问花期的,他已经习惯了。在公众号上,他开设了“花期播报”,从镇里的东山顶到东马道,他会逐个介绍杏梅开花的时间、状态以及拍摄的最好点位。“今天下午,张家大院靠墙根窗前的杏梅花开放了。东马道居民区的气候温暖,一直是大孤山杏梅花开得最早的地方,特别是靠近房檐等温度较高的地方更是率先开放。张家院里的杏梅花几乎每年都是最早开放,在多年前就已经成为我推断杏梅花花期的风向标。”吕国强说,他每天都在东马道、东山顶、杏梅园走来走去,已经踩破了几十双鞋子。

孤山镇设于清朝咸丰年间(1851年-1861年),因大孤山得名。这里的古建筑多为青瓦铺顶,而居民区住宅则多为红瓦盖顶,在空间上形成强烈色彩对比。上周末,下了场透雨,杏梅的花骨朵增大了许多,好像正在蓄力绽放。在东马道胡同漫步,烟雨中的杏梅花苞还含蓄着,雨滴流淌在清代传下来的门当上,与红瓦白墙间探出的百年杏梅枝丫,织就一幅“半城红瓦半城花”的写意长卷。

孤山镇党委书记郭建勇介绍,孤山镇现存的古民居建筑年代大多在清朝末年到民国初年,为典型的南派北派、汉族满族风格融合的北方古民居。这些古民居为木架结构,保持了清朝时期的建筑样式。

广泛分布的古代民居、四合院、门楼、小巷、胡同使古镇焕发出独有的古韵与妩媚。位于东马道街头第一家的张家大院门户,是游客喜爱的打卡点。“你说有意思不?张家大院外面的黄泥墙是游客的打卡点之一,这是孤山一怪——‘黄泥打墙墙不倒’。”孤山镇宣传委员万清笑着说。

75岁的王连英嫁到张起邦家里已有50多年了。她回忆,张家大院在她的“老奶婆”(丈夫的奶奶)在世的时候就已经建好,有150多年历史。她嫁过来后,愈发体会到杏梅给她带来的幸福。“人都说杏梅树叫‘木头儿’,我家院里这两棵树,也不用怎么侍弄,它丰收的时候能卖两万块呢!”“木头儿”是孤山人对杏梅的爱称。

“木头儿”的由来要从几十年前杏梅被认可并涨价说起。因为孤山杏梅的果皮黄底透红晕,果肉橙红,酸甜比为1:2.3,形成独特的“先酸后甘”风味,有香气馥郁、入口难忘等特质,比寻常的杏梅价格高出一倍左右,成为当地居民增收的方式之一。

不仅如此,这座在战国时期便有记载的依山傍海小镇,将在未来几天迎来一年中最盛大的春季“苏醒”时刻——本周五,孤山镇将举办第七届杏梅花文化旅游活动,杏梅不仅为孤山镇提供了美食、美景,还因此吸引了大量游客。

郭建勇说,去年,孤山镇设计“杏福梅满·行在孤山”东山顶胡同游、大孤山古建筑群漫步游、杏梅园花海游等六大精品游路线,还有多项文艺演出、美食品鉴、手绘网红墙等特色活动,接待游客约21万人次,实现景区门票收入25万元、餐饮娱乐收入4000余万元、住宿收入200余万元。

“当无人机掠过大孤山古建筑群的青灰瓦浪,进入居民区时,镜头中突然迸发出连绵的粉白色花海,映入半城红瓦半城花的场景,壮观,看着心情舒畅。”万清说。

贰 杏梅的甜 万里越洋“姻缘”成就独特美味

美景悦目,美食养心,孤山大杏梅这一特色美食在孤山镇种植数量超过4万棵,核心产区东马道、东山顶和杏梅园有1万棵左右,不仅令当地居民增收,由此创造的“杏梅花节”也为孤山镇的发展提供了新模式。

提到孤山镇杏梅,不得不提来自丹麦的聂乐信。据《孤山镇志》记载,聂乐信于1898年11月到达孤山,她先后收养了3名流落街头的女孤儿,专门聘请教师为孤儿授课。1908年,她在当地创办崇正女子小学。1927年,又创办3年制女子初级中学。1930年,创办2年制讲习师范班。1938年,崇正女校有学生417人、教师18人,学校各项建筑占地面积7300平方米。

1917年,聂乐信将丹麦的黄杏种子带到大孤山。4年后,杏树长大。人们将其与当地的黄杏相互嫁接,授粉,最终培育出了大孤山杏梅。

吕国强说,27岁的聂乐信来到大孤山时,不会想到这一住就是一生。1946年,丹麦友人相约回国时,聂乐信拒绝了,她说:“我是中国人,我不离开中国。”1949年,她加入中华人民共和国国籍,1960年病逝于大孤山。

当聂乐信种下第一株从丹麦带来的杏梅树苗时,或许已预见这种酸甜交织的果实,将如她的人生般扎根于此,惠及乡民。

看着窗外含苞待放的杏梅,王连英说,在崇正女校旧址附近一直延续到东马道的杏梅是最正宗的味道,哪怕挪出去10里开外种植,大孤山杏梅的味道都会消减不少。

吕国强说,聂乐信来到此地后便扎根于此,直至去世。“她已经是我们大孤山人。”他还告诉记者,当年聂乐信还提供了一棵杨树苗,种在老讲堂路附近,时值2025年正好100岁。他会在这棵老杨树发出新枝条后约朋友去拍摄、庆生。

叁 孤山的古 唐朝基石清代砖瓦讲述融合故事

孤山镇,古树多。

在大孤山国家森林公园的山路上,吕国强指着一棵至少有“100岁”的鹅耳枥树笑着说:“一二百年的古树在大孤山连挂牌子保护的资格都没有。”

东港市林业和草原事务服务中心主任梁宏斌提供的数据显示,大孤山国家森林公园共有百年以上古树222株,其中槲树143株,鹅耳枥66株,银杏、刺楸各3株,五角枫4株,水杉、国槐、圆柏各1株。“古建筑群上庙有2株银杏树,一棵栽于唐代,距今1300多年,树高20多米,有极高的观赏价值。另外一棵银杏树比它小‘400岁’,两棵树相伴度过了近900年。这成为大孤山有名的‘祖孙银杏’。”

岁月悠长在大孤山古建筑群中得到了印证。“大孤山的每块石头都有年份。”吕国强扶着由巨石垒成的唐朝古刹基石说。

据清碑和县志记载,此处殿宇始建于唐朝,明朝末期“殿宇荒废,仅存基垣”。清乾隆十一年(1746年),来自崂山的倪理休云游至此,在唐朝古刹遗址上重建大殿时,地下竟掘出16尊铁铸罗汉,因此又增建罗汉殿。

这场跨越时空的邂逅,丰富了这座海拔仅337米、孤峙于黄海之滨的大孤山的历史,它被誉为在海陆之间儒释道三教融合的中华文化活态标本。

这些文化融合渐次发生在时间流转之中。从清乾隆年间开始,这里陆续修建戏楼、钟楼、文昌阁、吕祖亭等建筑。历经清代的重建、增建和维修,大孤山古建筑群逐渐形成如今之规模。

清朝这种增建规模和各殿的设置为别处罕见。东港市文化体育旅游事业发展服务中心文化遗产部部长张鑫说,目前尚存的大孤山古建筑群由众多殿宇、楼阁组成,集中在一个中轴线上,有120余间,建筑面积近5000平方米。“奇妙的是下庙建筑群,依东分水岭遥对西分水岭。其东西两部分,左右交接,上下关联,层层递升,遥看如一繁体寿字,半欹山坡上。”张鑫说。

吕国强和朋友曾经反复用无人机拍摄,怎么也看不出“寿”的样子,后来他把行走路线画出来再倒过来一看,正是“寿”字。

漫步在占地5000平方米的古建筑群,时空如同被折叠的宣纸。转个弯可能就进入下一个宫殿,而每个宫殿还是传统的三进院的完整格局。

从文化角度来看,正是清代“闯关东”浪潮中,大量山东、河北移民迁入,并融入本地的满族、朝鲜族文化中,从而形成独特的方言(胶辽官话)与民俗。兴盛的海陆码头,又使得大孤山古建筑群融合佛道儒三教和妈祖信仰,体现农耕文明与海洋文化的深远影响。这座集山海灵秀与文化交流于一身的古镇,正如生生不息的杏梅——在古老的根系上绽放新蕊,时光漫过唐代的基石、清代的瓦、当代的网红墙。4月,孤山镇的人们迎来了“杏福梅满”。

孤山镇

位于丹东东港市。二○一四年入选中国历史文化名镇;二○一六年被评为省级旅游特色乡镇;二○一七年入选第五届全国文明村镇。