“就算给你们五十年,你们也造不出和我们一样水平的发动机。”

这是日本公然叫嚣的话。

然而事实真的是这样的吗?

中日发动机的差距

自上世纪90年代以来,中国开始大量购买和拆解日本发动机,希望能够弥补国内在发动机制造领域的空白。

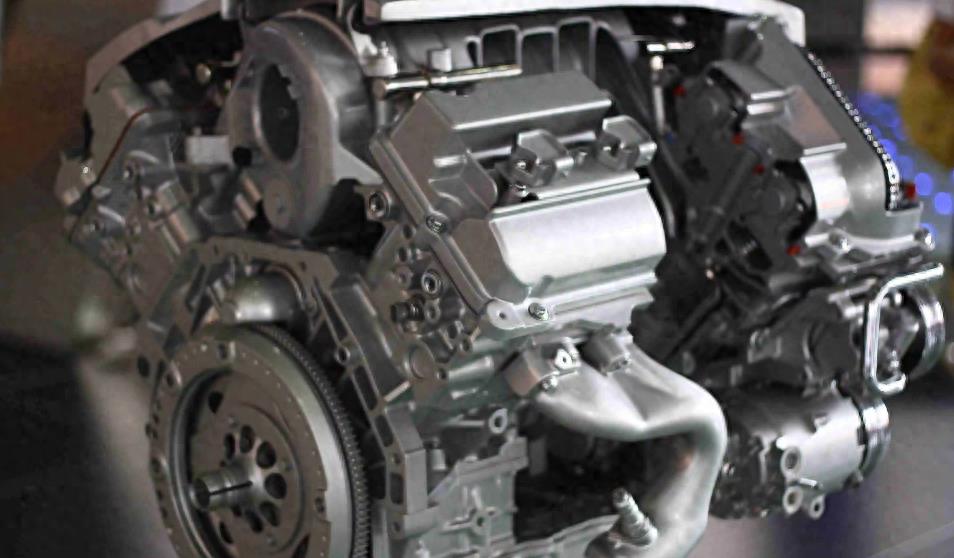

当时多家研究机构参与了这项工作,但是当科研人员打开日本发动机时,都不禁倒吸一口凉气——日本发动机采用了极为精密的“无缝连接”生产工艺,每个零部件都是精心设计后精密加工而成,严丝合缝,无比牢固。

即使拆解了数百台发动机,我们仍然没有找到发动机核心技术的所在,甚至连最关键的部件长什么样都一无所知。

当时,日本媒体还不屑地报道:“就算给中国50年时间,也造不出日本发动机。”

据说在2002年的时候,一家国内汽车维修厂接到一位客户的修车要求,是一辆进口雷克萨斯轿车的发动机出现故障。

在检查后,维修师傅发现发动机进气口的一个小密封圈出现问题,在解决故障后,技师却怎么也无法重新组装发动机,无论如何一个连接齿轮都装不上,这也让维修师傅感到非常纳闷。

后来经过调查发现,这辆车的关键部件原来是在零下15摄氏度的环境下组装的,只有在极低温下装配,发动机运行时各零件才能严丝合缝。

事实上,日本在发动机这一方面,起步也不算太晚。

日本发动机的历史

上世纪初期,日本的汽车业还在襁褓期,当时日本刚开始试着生产汽车和发动机,但由于研发实力有限,日本的发动机生产主要还是依靠从欧美进口的零部件组装而成。

1908年,日本第一辆本国制造的汽车诞生,这标志着日本汽车工业的开始,但由于技术局限,当时日本汽车的发动机主要还是依靠从欧美国家进口。

直到20世纪20年代,日立、川崎、三菱等公司成立,日本才开始较大规模地自主生产发动机,但即便如此,发动机的设计和核心技术也都是向欧美学习的结果。

后来,日本汽车工业转为军工服务,这也使日本国内的汽车生产几乎完全停滞,仅仅维持少量军用车辆的生产,最终导致日本在发动机技术上失去了近10年的发展机会。

二战结束后,日本经济一蹶不振,然而在美国的力推下,日本决定重视汽车工业的发展,以提振经济。

丰田、日产、本田等企业如雨后春笋般建立,并在美国技术支持下,掀起了日本汽车业的第一个高潮,这些企业还引进装配线生产,大大提高了效率。

到了20世纪60年代,日本已经成为世界第三大汽车生产国。

在这一时期,日本企业还注重发动机技术的自主创新,日产率先在1963年成功研发出全铝合金涡轮增压发动机,大大提高了功率,本田则在1972年推出CVCC技术,实现了更高效、更清洁的燃烧。

而这些技术的出现,使日系车在国际市场上赢得“经济实惠”的美誉。

日本人也讲究一个工匠精神,他们的发动机制造商也十分重视技术创新,这样使得日系发动机在市场上持续受到欢迎。

到了上世纪80年代,日本发动机技术已处于领先地位,日系车品牌也成为全球知名品牌,而日本汽车制造商全面进入国际市场,与美国和欧洲企业正面竞争。

当时日系车凭借较先进的发动机技术,开始在北美和欧洲迅速打开市场,到了1989年时,日本已经超过美国,成为了世界第一大汽车生产国和出口国。

90年代之后,日企继续推陈出新,在燃烧技术、电子控制等方面不断取得新突破。如今日企发动机的燃油效率可达40%乃至50%,性能毋庸置疑居世界领先水平。

在中国改革开放的大潮中,日系车也进入中国市场,丰田、本田等日系品牌因其经济实用、油耗低等优点,深受中国消费者欢迎。

随着中国汽车市场的繁荣,中国已成为日本汽车和发动机最大的出口市场,而日本企业曾自信地表示,就算提供发动机设计图纸,中国企业也无法在短期内达到他们的技术水平。

日本发动机的先进之处

日本作为汽车和发动机制造大国,拥有非常深厚的工业积淀和技术底蕴,这不仅体现在汽车品牌的国际知名度上,也体现在日本发动机的多项优势上。

日本发动机的制造精度有目共睹,在车间里,可以看到工人对每个螺丝和螺栓的拧紧都十分仔细,精确到每一牛顿米的扭矩,这得益于日本独特的工匠文化和传承制度。

在日本,螺丝的拧紧质量代表了一个家族的荣誉,绝不容有丝毫差池。

不仅如此,日本发动机的设计理念更加注重可靠性和耐久性,喷油嘴、缸盖、曲轴和其他关键部件都选择了高强度和抗磨材料,这也确保了发动机的耐压强度和长期稳定工作能力。

从喷油精度到点火正时,从增压系统到废气循环,日本的研发技术人员一直在不断优化每一个系统,以求提高热效率和减少油耗。

而电子技术的广泛应用也使日本发动机更加智能化,汽车上的各种传感器可以精确检测温度、压力、转速等参数,并实时反馈给电子控制单元,后者再通计算和控制优化气门正时、点火正时、喷油量等参数,完成对整个发动机过程的监控,这种“数字化”发动机运行更为精准可靠。

虽然说日本的发动机确实是声名远扬,但是中国的发动机,难道就真的比不过他们吗?

中国发动机制造的崛起之路

改革开放以来,中国汽车工业迎来了飞速发展,随着经济的增长,中国汽车保有量迅速增加,对发动机的需求量也水涨船高。面

对庞大的市场,中国汽车企业引入了大量国外技术和整车,这也取得了足够的进步,但是核心技术仍掌握在国外企业手中,这也严重制约了中国汽车工业的进一步发展。

1956年,中国制造出第一台自主研发的发动机,这台发动机来自于中国科研人员的自主研发,尽管只是一款简单的试验样机,但意义非凡,它标志着中国在发动机研制方面迈出了重要的第一步。

但是由于当时中国的工业水平有限,大规模发动机量产仍充满困难,再加上生产线不完善,核心零组件国产化程度不高,这台发动机也没有实现批量生产和商业化运用。

20世纪90年代,中国政府提出汽车工业国产化的发展战略,为了掌握核心技术,中国企业与国外知名汽车企业开展广泛合作,逐步与国际接轨。

中国开始与包括日本、美国、德国在内的国外汽车企业进行技术合作,引进国外成熟的发动机生产线和制造技术。

在东风、上汽等国有汽车企业带动下,一批汽车合资企业应运而生,这些合资企业引入了现代化的发动机生产装备,使中国的发动机制造业迈上了一个新的台阶。

经过长期的探索,中国企业在发动机燃烧效率、排放控制等方面积累了丰富经验,比如中国重汽与奥地利AVL公司合作成立了联合实验室,专门研发柴油机燃烧技术,而东风汽车公司与日本三菱重工合作,获得了先进的汽油机技术,这也为中国企业奠定了发动机自主研发的基础。

2019年,长安“蓝鲸”发动机问世,它的热效率能够达到50%,这也刷新了世界纪录,标志着中国发动机技术达到国际先进水平。

“蓝鲸”发动机采用了国产高强度合金材料、精密数控加工技术以及自主设计的燃烧系统,实现了热效率和排放性能的大幅提升。

如今中国已经成为了世界最大的发动机生产国之一,中国品牌发动机正稳步取代进口发动机,走向国际市场,比如上海汽车的SGE系列发动机不仅装备上汽品牌轿车,还出口到全球100多个国家和地区,成为了中国汽车走出去的重要“名片”。

21世纪以后,中国更是加大了发动机领域的自主创新力度。

在航天领域,中国自主研发的航天发动机助力中国成为继美国、俄罗斯之后第三个掌握载人航天技术的国家,我国“长征”系列运载火箭所使用的发动机100%来自自主研发,确保了中国航天事业的自主可控。

所以说,中国不是造不出日系发动机,而是我们国产的发动机,在某些方面已经追平,甚至是实现了技术上的超越了。