“东耸独珠,西望大胜,澄江绕其南,沧海涵其北......远峰耸峙如屏障,长江襟带受南北。诸山之委为五指,源流之正派虽迤折于西,而东汇于琼山入大海。其形势之盘结秀丽,洵海国一名区也。”

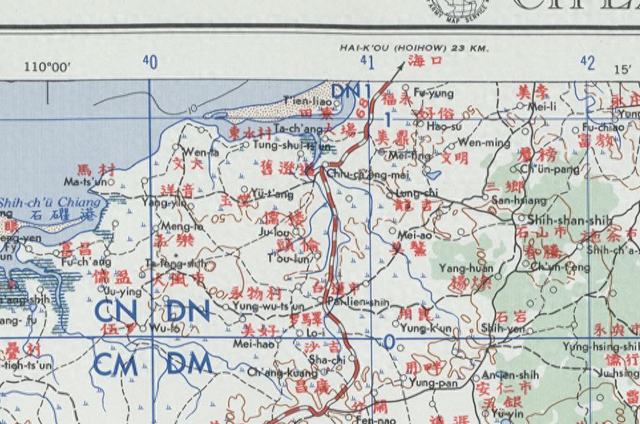

二战末美军航空测绘旧澄海周边地形图

汉元鼎六年(前111年),灭南越国。汉军入海得大洲(即海南岛)。于次年,即元封元年(前110年),在海南岛上设珠崖、儋耳两郡,共设十六县。

其中苟中县隶珠崖郡,县治设于那舍都(今澄迈美亭村)。自汉武帝之后,因国家长期对外用兵,国力损耗严重。海南岛内土著又屡屡反叛,加之北方旱灾,汉军疲于应对。

光绪澄迈县志县城图

初元元年(前48年),海南岛土著再度反叛,杀汉廷官吏。初元三年(前46年),贾捐之作《弃珠崖议》,建议废除海南岛上所有郡县。建议被采纳,朝廷改于雷州半岛设朱卢县遥领海南岛。

苟中县自此被废。直到六百多年以后,隋大业三年(607年),始于苟中县旧境设立澄迈县,县名取自境内“澄江”与“迈岭”。

唐贞观十三年,于南境析琼山县地置曾口县,县治在今博(卜)罗村。五代南汉乾和十五年省入澄迈县。

广东省陆地测量局测绘澄迈老城

澄迈自古无城池,至明正统十二年,按察使郭巡督察边疆,行文委任澄迈县典史李黎生创筑土城,周围仅百丈,不过数十年便崩坏。

成化元年,警于海寇,主簿杨祯重筑土城二里许。成化二十年,知县韦裘改以砖石筑城,周围五百八十余丈,弘治三年城垣告竣。开始城门三座:东门迎恩、西门通潮、南门归仁,北方位无城门,虚设望海楼。

70年代旧澄迈(老城镇)

正德七年,知县李茂重修年久失修的城墙,增高雉堞一尺。嘉靖三十一年,海寇攻城,知县许应龙据城退敌之后垒石增筑城垣。

万历二十年,县丞陈来旬将南门迁至县衙前,改名为向明门。万历三十四年,知县徐民俊听信风水师之言,认为南门开于衙前不利于当地士子科举,遂改开于学宫前,取名青云门,但未能完工。到天启年间,知县周长详继开之,又因海寇之警暂塞。崇祯十一年,知县田寓国复开,易名为文明门,又建文昌阁于其上。

60年代末美国锁眼卫星拍摄的澄迈老城影像图

自汉代起中原王朝进入海南岛后,由于岛内土著屡屡反叛,故而岛上所设县治往往沿海分布,一来方便与岛外沟通交流,二来远离土著聚居的山区。到明朝中后期起,海寇问题突出,加之县治靠海难以治理内陆地区,故而有迁治新安江畔的的议论。

澄迈老县城范围示意

明清两代新安江畔经济发展迅速,形成了打铁市(金江市)、瑞溪市(崩溪市)、永安市(长安市)、太平市、那舍市、北畔市、湳忽市、下郎市等。

晚清时于金江镇设金江行署,处理日益繁重的政务。到光绪年间,县署迁至金江行署办公。金江成为实际意义上的澄迈县治。