作为民国四大家族宋家的长子,宋家子女在同龄人中,绝对是人中龙凤,随便一个都能引发社会震动。

宋子文作为国民党的财政部长,是敢和蒋介石拍桌子叫板的人,哪怕一气之下“离家出走”,蒋介石消气后都要去求他复职。

如此厉害的一个人,死亡方式却充满着戏剧性。

宋子文的崛起与转折宋子文,出身于上海一个颇具开明思想的大家庭,其父宋嘉树(原名宋耀如)是清末知名的实业家和基督教长老会的重要成员,早年曾留学美国,回国后致力于教育事业与实业投资,不仅经济殷实,也具有强烈的国家意识。

宋子文作为长子,自幼便在中西合璧的环境中成长,打下良好语言和文化基础。他的三位姐妹——宋霭龄、宋庆龄与宋美龄,日后皆成为左右民国政坛的重要女性人物。

“宋氏家族”的名字也因此被牢牢刻印进中国近代史中。

青年时期的宋子文赴美留学,先后就读于伍斯特学院、哈佛大学,并在哥伦比亚大学获得经济学硕士学位。他在哈佛主修银行与财政,期间接受了西方古典自由主义经济思想的系统训练,深受亚当·斯密和约翰·穆勒学说影响。

在学成归国后,宋子文并没有继承父亲的商业帝国,而是选择了进入政界。凭借深厚的学识和卓越的经济头脑,迅速赢得孙中山的信任,成为了国民政府中的重要一员。

随后出任孙中山的英文秘书,后升任财政顾问。

在孙中山政权资源匮乏、财政混乱的背景下,宋子文为其出谋划策,主张设立中央银行、整合税收机制,并与外资银行开展合作。

在接下来的几年里,宋子文逐渐从财政管理者的角色,晋升为国民政府的重要政治人物。参与了多个重大财政决策,在孙中山去世后,继续在蒋介石领导下担任财政部长。

作为国民政府财政体系的核心人物,宋子文提出的改革方案对于整个国家的经济格局产生了深远影响。他的首创之举,包括筹建中央银行,稳定金融市场,推动国家的货币体系建设,这些都使他获得了“宋守财”的称号。

然而,随着时间的推移,宋子文与蒋介石之间的关系发生了变化。尽管宋子文在经济政策上的深刻理解和卓越能力得到了蒋介石的认可,但两人在政治理念上渐行渐远。蒋介石推行军事优先的政策,而宋子文则始终坚持国家经济建设的独立性与优先性,认为一个国家的强盛不仅依赖于军事力量的建设,还需要稳定的经济基础。

宋子文对蒋介石的一些决策深感不满,尤其是在国民政府面临财政危机时,他的改革建议多次被忽视,被蒋介石直接拒绝。

这种渐行渐远的关系最终导致了宋子文四次辞去财政部长职务,其中最后一次辞职后,他彻底退出了政坛,决定转向商业领域。

1927年,宋子文的生活正处于一个重要的转折点。

在政坛上,他作为国民政府财政部长,已然拥有了极高的声望和权力。

但在个人问题上,却迟迟没有解决。曾经,他与盛家七小姐有过一段感情,但由于种种社会原因和门第之见,这段关系最终以失败告终。

那段失落的时光给宋子文留下了深刻的印象,直到他遇见了张乐怡,这段过往才慢慢淡去,取而代之的是一段深刻的爱情。

张乐怡的家族背景同样显赫,她的父亲张志沂是上海知名的建筑承包商,拥有雄厚的经济实力和良好社会声誉,曾经参与过南京国民政府时期多处公共建筑的修缮和设计工程。

张家在上海商界和金融界都有稳定的根基,虽不像宋家那样与政界关系紧密,但在商界也属于炙手可热的家族。

而张乐怡本人自幼接受良好教育,兼具东方女性的温婉与西式教育熏陶下的知性,擅长英语与法语,举止得体,谈吐优雅,深受当时中外社交圈的好评。

二人相识于庐山一场由侨界人士组织的茶会。

宋子文正值事业高峰,年少有为的身份与内敛的性格,使他在众人眼中既显得神秘又颇具魅力。而张乐怡的从容与敏锐,尤其是她对国际局势和经济形势的独立见解,令宋子文颇感意外和欣赏。

从庐山归来后,这份情谊很快从日常通信演变为正式的交往,确定双方是可以托付终生的人后,很快就成为夫妻。

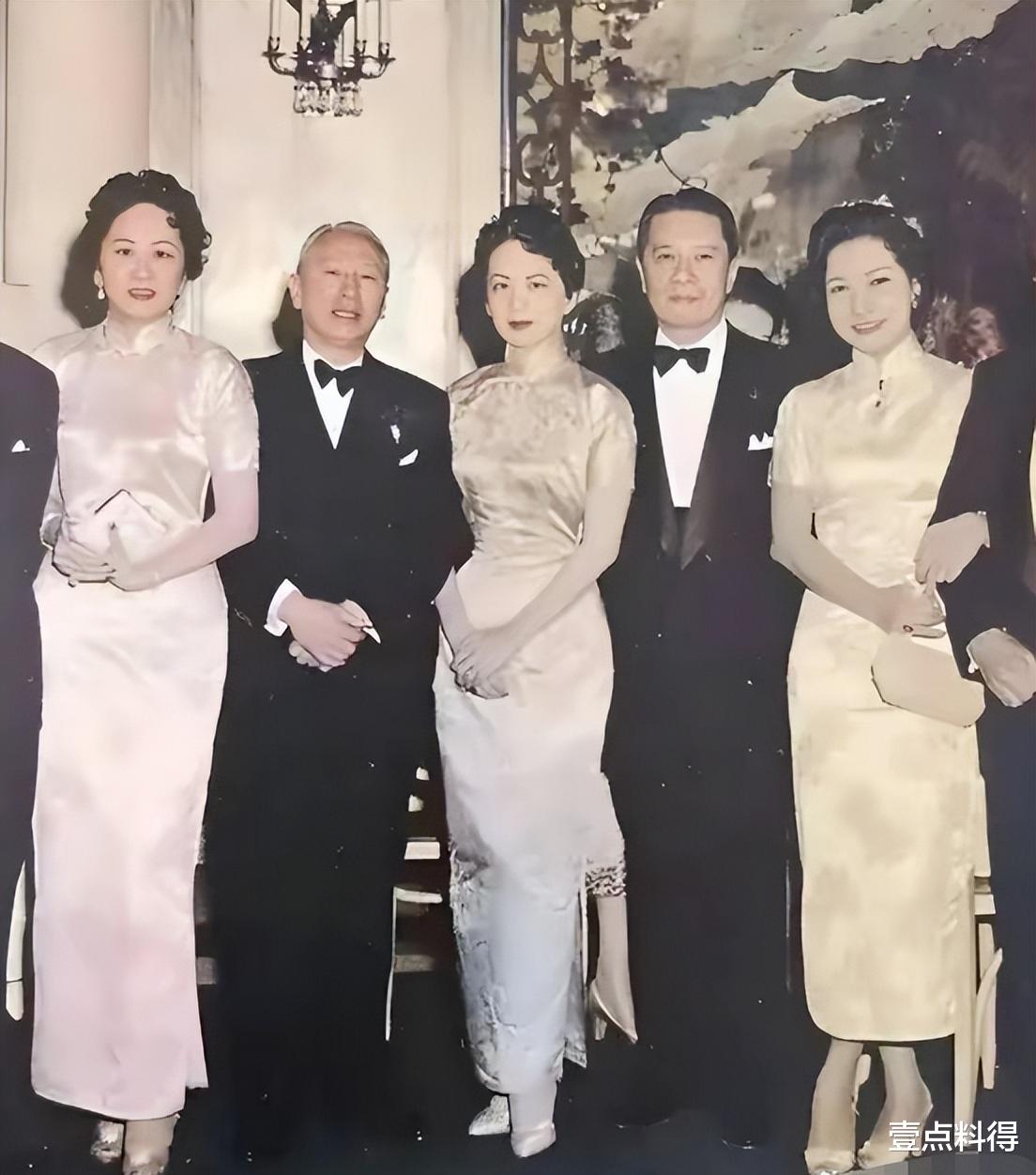

两人在上海举行了相对低调却不失隆重的婚礼,众多政界与商界要员出席,场面颇为体面。

婚后,张乐怡随宋子文迁居南京,正式进入政坛名门之列,成为“第一夫人”行列中的新面孔。不同于一般官太太的交际应酬角色,张乐怡的日常生活更多集中于家庭管理、子女教育,以及陪同宋子文出席一些重要的政治场合。

二人陆续育有三名女儿,家庭生活稳重温馨。宋子文对孩子的教育极为重视,延续其父对“中西合璧”教育理念的推崇,聘请外籍家庭教师教授子女语言和礼仪,并在假期亲自陪伴子女学习游历。

他曾在信件中写道:“金钱与地位皆如浮云,能与家人同席共话,才是余生最大乐事。”

在宋子文的朋友圈与政商往来中,张乐怡始终保持着“低调而有分寸”的形象。她既不越界干涉丈夫的政务,也不过多参与公共事务,但在许多社交场合,她的存在却总能让整个场面显得更加温和稳重。

宋子文猝死晚年的宋子文生活简朴,不再频繁抛头露面。

他定居旧金山,偶尔赴洛杉矶或纽约参加侨界活动,热心资助教育事业。在外人看来,他虽已脱离政治中心,但仍保留着过往的骄傲与节制,对国家命运仍怀有复杂的情感。

1971年4月,宋子文与妻子张乐怡应朋友之邀,参加了一场在林森路158号举办的晚宴。

此时的宋子文,已经77岁高龄,但仍然神采奕奕,身形挺拔,谈吐风趣。

眼神中闪烁着智慧的光芒,岁月并未在他的脸上留下太多的痕迹。

张乐怡依旧是那么优雅与温柔,仿佛岁月没有让她的容颜褪色。

两人之间的默契和深情,成了宴会中的一道亮丽风景线。

宋子文一边品味着精心准备的菜肴,一边与朋友们谈论着各种话题,偶尔间断的笑声与轻松的交谈充满了整个餐厅。

晚宴进行到中段,他似乎因食物卡喉突然打了一个饱嗝,随后面色骤变,呼吸急促。起初宾客以为他只是吃得太快,不以为意。数秒之后,宋子文忽然捂住喉咙,痛苦地挣扎,身体摇晃着倒在椅背上。

现场立刻陷入一片混乱。有人迅速将他扶正,有人拨打急救电话,还有人尝试进行急救处理,但受限于当时的医疗常识与非专业条件,处理未能有效缓解他的呼吸阻塞。

几分钟后,赶来的医护人员确认宋子文已陷入重度昏迷状态,心跳微弱。虽紧急送往旧金山某医院抢救,但最终因窒息引发心力衰竭,抢救无效身亡。

法医鉴定结果证实,宋子文死于食物误吸造成的气道阻塞。

他所食之物中含有未经充分咀嚼的肉块与坚果,可能在吞咽时滑入气管,导致窒息。这种突发性意外,医学上称之为“异物窒息性猝死”,在老年人中并不少见。

虽然悲剧本身纯属偶发,但因事发之突然与其身份之特殊,仍引发诸多揣测与猜想,甚至有人怀疑是否为“毒杀”或“政治谋害”,但最终均未有证据支撑这些阴谋论。

宋子文的去世震动了当时旅美华人社会,也引起了台湾方面的注意。

蒋经国曾私下表达“极度震惊与痛惜”,并指示驻美代表向宋家致以哀悼。

虽然宋子文晚年淡出政坛,转而从事实业与金融活动,但他与国民政府的联系从未完全切断。作为宋氏家族中最具实务能力的一员,他曾在中国抗战期间担任对外贷款与外交谈判的重要角色,其筹资与协调能力在关键时刻支撑了国民政府的财政运作。

1971年4月,宋子文的遗体在旧金山举行了私人葬礼,仪式低调,仅家属与亲近友人出席。他的长女在悼词中表示:“父亲一生为国奔走,虽历波折,终不负家国。”

随后,宋子文的骨灰依照他生前遗愿,安葬于美国加州一处风景宁静的墓园。

张乐怡晚年继续在美国待着,选择一个人生活,对于外界的拜访一律不见,只有孩子们能上门“打扰”。

1979年,她因心脏病在美国旧金山安详地辞世。