声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,为便于理解部分情节存在“艺术加工”成分。喜欢点一下“关注”,方便您随时查阅一系列优质健康文章。

凌晨三点的急诊室里,一位西装革履的中年男人死死抓着诊床扶手,额头渗出细密汗珠:"医生,我是不是中风了?

刚才翻身时突然天旋地转,像被人扔进滚筒洗衣机......"这样的场景每周都在上演。

数据显示,我国每年有近500万人因眩晕就诊,其中超过半数都是被耳朵里几粒"小石头"耍得团团转——这就是我们今天要说的"耳石症"。

这种病说来有趣,明明是内耳里芝麻大的碳酸钙结晶作祟,却能让人瞬间丧失行动能力,甚至被误认为"脑梗前兆"。

更离谱的是,有些患者发作时连马桶都不敢冲——因为低头那一瞬间的眩晕,能让人一头栽进洗手池。

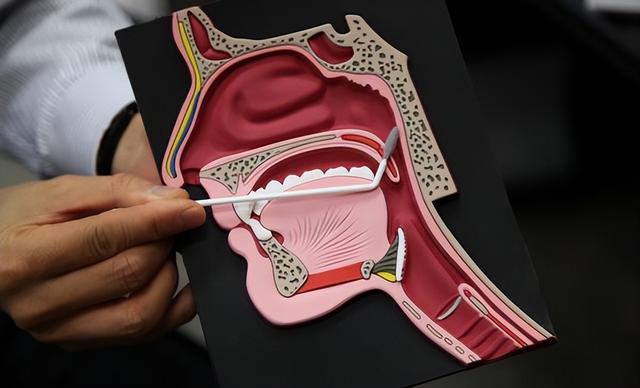

一、藏在耳朵里的"定时炸弹":耳石症为何让人天旋地转?在耳蜗深处,有个叫椭圆囊斑的精密结构,上面覆盖着数以万计的碳酸钙结晶。

这些原本应该像瓷砖般整齐排列的"小石头",一旦脱落掉进半规管,就会像弹珠掉进水管——每当头部转动,它们就在内耳淋巴液里横冲直撞,向大脑发送错误信号。

这种错乱的空间定位指令,足以让最坚强的硬汉瞬间变成扶墙而行的"软脚虾"。

有趣的是,这些"耳石"的重量仅有0.0003克,却能让180斤的壮汉晕到怀疑人生。

去年接诊过一位舞蹈老师,她在完成高难度旋转动作时突然栽倒在地。

前三次就诊都被当作"颈椎病"治疗,直到第四次发作时,我发现她眩晕持续时间从不超过1分钟,且每次都在特定体位诱发,这才揪出真凶。

《中华耳鼻咽喉头颈外科杂志》指出,耳石症误诊率高达68%,常被误认为梅尼埃病或脑供血不足。

最让人哭笑不得的是,有位阿姨坚持说自己"脑壳进了阴风",偷偷喝了半年符水,直到女儿强行带她来就诊,两分钟手法复位就解决了问题。

二、5个特征教你快速识别:别把耳石症当"绝症"1. "滚筒洗衣机"式眩晕:天旋地转感通常在头部位置变化时突然发作,比如起床、躺下、转头,持续时间多在1分钟以内。

2. 有个外卖小哥描述得特别形象:"就像有人突然把世界调成了震动模式。"

3. "精准打击"的体位:特定头位必然诱发眩晕,就像按下某个"开关"。

4. 有位患者发现只要右侧卧玩手机必晕,后来确诊右后半规管耳石症,现在改成了"贵妃左侧卧"。

5. "来去如风"的病程:症状突然出现又突然消失,发作间隙完全正常。

6. 这点和脑供血不足完全不同,后者往往伴随持续头昏。

7. "干干净净"的伴随症状:不会出现耳鸣、耳闷、听力下降等耳部症状。

8. 如果眩晕时耳朵还嗡嗡响,可能要怀疑梅尼埃病。

9. "立竿见影"的治疗效果:手法复位后症状即刻缓解,堪称医学界的"魔术时刻"。

10. 上周刚有位患者,复位后直接从担架上跳下来自己走出诊室。

我常跟患者打比方:耳石症就像耳朵里进了沙子,只不过这粒"沙子"长在内耳。

有位程序员患者特别有意思,他把自己每次发作的时间、体位做成Excel表格,结果发现所有发作都集中在右侧卧位,后来确诊是右后半规管耳石症。

更绝的是他自创了"枕头定位法"——睡觉时在左侧放两个枕头,强迫自己保持复位后的姿势。

三、别让"小石头"耍得你团团转:科学应对指南手法复位是首选治疗方案,通过特定头部运动轨迹,像疏通管道一样把迷路的耳石"倒"回原位。

但要注意,不同半规管类型对应不同复位手法,就像开锁需要匹配的钥匙。去年遇到个自己在家看视频复位的患者,结果把耳石从后半规管"晃"到了水平半规管,症状反而加重。

现在想起他当时扶着墙"之"字形走路的模样,还是让人又好气又好笑。

预防复发的关键在于控制"高危因素":长期熬夜、缺钙、头部外伤都会增加耳石脱落风险。

建议每天保证7小时睡眠,适当补充维生素D,避免剧烈甩头动作。有个坚持跳广场舞的阿姨,自从改掉"猛回头"的舞蹈动作后,三年再未复发。

还有个开网约车的大哥,过去总爱潇洒甩头看后视镜,现在改成了"慢动作回放",还跟乘客打趣说这是"预防价值百万的颈椎保健法"。

四、破除三大迷思:关于耳石症的真相

四、破除三大迷思:关于耳石症的真相1. "耳石复位会伤脑子":手法复位只是通过重力作用引导耳石归位,比坐过山车还安全。

2. 有位大妈第一次复位时死死抓住我白大褂:"医生你轻点!我脑浆要晃出来了!"结果复位完自己都笑了——原来比按摩还轻柔。

3. "耳石症必须手术":90%以上患者通过手法复位即可治愈,只有极少数顽固病例需要手术。

4. 曾接诊过一位耳石"满场飞"的阿姨,四个半规管轮流掉石头,最后用上"乾坤大挪移"式综合复位法才搞定。

5. "耳石掉了会聋":耳石所在的前庭系统与听觉系统互不干扰,就像同栋楼里的不同住户。

6. 但临床上确实遇到过患者因过度紧张引发心因性耳闷,这就属于"自己吓自己"的范畴了。

曾有位患者担心耳石会"掉进脑子",我指着CT片解释:"内耳和颅腔之间有铜墙铁壁般的骨壁,别说耳石,连细菌都很难突破。"后来他成了义务宣传员,逢人就科普这个冷知识。

还有个年轻姑娘把耳石症发作过程画成漫画发到网上,意外收获十万点赞,评论区成了大型病友认亲现场。

在门诊经常看到这样的场景:患者被眩晕折磨得面色苍白,却在复位成功后瞬间恢复神采,这种戏剧性的转变正是耳石症的魅力所在。

记住这个冷知识:你的内耳里藏着比芝麻还小的"平衡石",它们安静时让你行走如风,调皮时却能让你天旋地转。下次遇到来去如风的眩晕,不妨多留个心眼——也许你正在经历一场耳朵里的"小石头历险记"。

毕竟,比起那些要命的疾病,这种"翻个身就能治好"的眩晕,倒也算得上是老天开的一个善意玩笑了。

参考文献:

1. 《眩晕诊治多学科专家共识(2023版)》

2. 《实用耳鼻咽喉头颈外科学(第3版)》

3. 中华医学会《良性阵发性位置性眩晕诊断和治疗指南》