从审判台到基层司法所,一句判词如何改写命运?

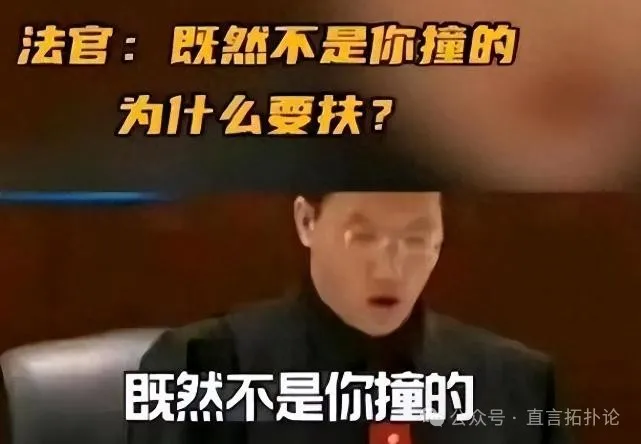

2014年春晚小品《扶不扶》以荒诞手法讽刺社会现实,让无数人笑着流泪。而这一作品的灵感来源,正是2006年轰动全国的“彭宇案”。一句“不是你撞的,干嘛去扶”的判词,不仅改变了当事人彭宇的命运,更让主审法官王浩从法律精英沦为舆论“公敌”。18年过去,案件余波未平,当事人的命运轨迹如何?社会道德与法律公正的平衡点又在何处?

【一句判词引发的争议】

图片源于网络,侵权联系删除

2007年,南京鼓楼区法院的法庭上,26岁的彭宇面色苍白。他因扶起摔倒的老人徐寿兰反被索赔13.6万元,而主审法官王浩的质问——“不是你撞的,为什么要扶?”——将他推向深渊。

时间倒回2006年11月20日:南京水西门广场公交站,徐寿兰因追赶公交车摔倒。彭宇下车时见状,与路人陈二春一同将她扶起,并垫付200元医药费。三天后,彭宇却收到法院传票——徐寿兰指控他撞人致其骨折,索赔巨额赔偿。

庭审争议:案件核心矛盾在于证据缺失。无监控录像、无目击证人,仅有一张警方笔录照片(由徐寿兰之子潘辉拍摄,其身份为公安局科级干部)作为“证据”1216。王浩法官以“常理”推断:“若非肇事者,为何主动垫付医药费?”最终依据“公平责任原则”,判决彭宇赔偿4.5万元。

舆论海啸:判决一出,全网哗然。网友痛批:“扶老人=肇事者?”王浩的判词被视作“道德滑坡的推手”,甚至被评价“让社会道德倒退50年”。

【漩涡中心的命运改写】彭宇:从“好人”到隐姓埋名

图片源于网络,侵权联系删除

案件和解后,彭宇支付1万元赔偿,但舆论压力迫使他辞去工作、离开南京,甚至传其改名换姓,彻底淡出公众视野。

徐寿兰:晚景凄凉徐寿兰因“碰瓷”骂名遭网暴,抑郁成疾,2010年离世。其子潘辉因违规操作被开除公职,家庭分崩离析。

王浩:从法官到基层职员

调职始末:2010年,王浩被调离法院,先后任职街道办、司法所,最终落脚于破旧的挹江门司法所,月薪仅2000余元。

现状唏嘘:昔日“法律精英”如今蜷缩在堆满旧案卷的办公室,被形容为“蓬头垢面、行色匆匆”。

【社会之殇:道德与法律的撕裂】“彭宇案”后遗症

信任危机:2011年武汉88岁老人当街摔倒窒息身亡、2021年四川攀枝花老人摔倒无人敢扶等事件频发,“扶不扶”成社会心病。

悲剧延伸:2013年,广东吴伟青因扶老人被讹20万,不堪压力跳河自证清白,真相大白后老人家属却拒绝道歉。

法律与善意的博弈2017年《民法总则》新增“好人条款”:自愿救助者免责。然而,法律修补难以迅速扭转社会心理阴影,“彭宇案”仍是道德困境的象征。

【18年后的反思:我们如何重建信任?】王浩的“忏悔”与局限调职后,王浩曾私下感慨:“法律需要证据,道德需要温度”,但其职业陨落已成定局。他的命运警示司法者:判决不仅关乎个案,更影响社会价值导向。

彭宇案的启示

证据至上:缺乏监控的时代,司法应更谨慎依赖“常理推断”。

道德鼓励:法律需为善意构建“安全网”,如设立救助基金、完善证人保护制度。

舆论理性:公众应避免“标签化”审判,推动理性讨论而非情绪宣泄。

结语:人心若倒,何以扶起?18年过去,“彭宇案”仍是撕裂社会信任的伤疤。但亦有微光:越来越多城市布设监控,民法典为善意护航,民间公益组织推动“扶人指南”普及。

若你遇见摔倒的老人,扶或不扶?

图片源于网络,侵权联系删除

或许答案在小品《扶不扶》的台词中:“人倒了可以扶,人心倒了可就扶不起来了。”

欢迎留言讨论:

你如何看待王浩的判决与现状?

若你在场,会如何选择?

(为保护隐私,部分当事人姓名已做化名处理。)