宋朝那些记录历史的官员,特别厉害。

宋太祖赵匡胤有次跟一名侍御史硬碰硬,结果没忍住,一下子打掉了对方两颗牙。那侍御史也是条汉子,忍着疼趴在地上,还把掉落的牙齿给捡了起来。

赵匡胤笑话道,这是咋回事啊,你难道还想用牙齿来当凭证,找朕理论一番不成?

侍御史镇定自若地回“我虽然没法直接告发您,但历史记录员会把这事儿如实写下来的。”

赵匡胤一听这话,心里头立马就慌了,连忙跟侍御史道歉,还赏了他金银财宝和绸缎作为安抚。

这事儿说明,宋朝的那些史官真心厉害,就连小官儿都敢拿他们当后盾,直接跟皇帝叫板。这些史官对每位皇帝都挑剔得很,就连像宋仁宗这样少有的好皇帝,也逃不过他们的火眼金睛,常常在史书上被挑出些小毛病来。

不过,宋朝的那些史官们,对一位皇帝那可是赞不绝口,夸他是顶呱呱的好皇帝,简直就是他们心目中的完美典范。

薛居正在《旧五代史》里头,夸他是个了不起的好皇帝,称得上是那一辈儿的佼佼者。

欧阳修写的《新五代史》里,夸他是“豪杰”“英明的君主”。

司马光写的《资治通鉴》里,把他描绘成一个既仁爱又英明的君主。

这可不是因为政治压力才说的好话,毕竟,这位无可挑剔的帝王其实是前朝的皇上。

他叫荣柴。

▲五代十国时的后周皇帝,他叫柴荣。图片来源:网上

柴荣呢,原本家里挺有钱,但后来家境就不行了。他有个姑姑,以前被选进后唐庄宗的后宫,可后来不知咋的就被送回家了。在回家的路上,姑姑一眼就看上了郭威,那时候郭威还只是个没啥出息的小兵。姑姑也不顾啥规矩了,直接带着自己的嫁妆就跟郭威走了。

柴荣后来去找了他的姑父郭威,并且被郭威收为了养子。那时候,郭威的事业正往上升,柴荣就帮他打理生意,攒钱攒资源。他们还一起跑到江陵去卖过茶叶。

在做生意之余,只要有空档,柴荣就会坚持学习文化和练习武艺,他不仅把史书看了个遍,而且武艺也相当高强。他真的是个既聪明又努力的年轻人。

公元947年那会儿,刘知远当上了皇帝,建了个新朝代叫后汉。郭威是刘知远的得力助手,帮忙打天下立了不少功,官职越做越大,最后成了带兵打仗的大将军和宰相。柴荣呢,他跟着养父也进了军队。

后汉的那个皇帝刘承祐,也就是大家说的后汉隐帝,特别怕郭威手握重兵在外头。他心里头盘算着,要把郭威给除掉。结果这事儿没走漏风声,郭威一听,立马起兵,说是要“清理皇帝身边的坏人”。刘承祐呢,也不含糊,把留在京城的郭威一家老小,全给杀了,史书上都说“连小孩都没放过”,就连郭威还在吃奶的儿子,也没能幸免。

郭威在澶州起兵,自己披上黄袍称帝,创建了后周王朝,时间是951年到960年。过了整整十年,赵匡胤也用了相似的手法,夺权称帝,建起了大宋王朝,后周就这样结束了。这些都是后来的事情了。

▲后周的开国皇帝是郭威。图片来源:网上

郭威当了3年皇上后,就因为生病没了,那时候他才51岁。他家里人早被后汉隐帝给杀光了,所以他成了没人依靠的“光棍司令”。要挑下任皇上时,他收养的孩子柴荣就成了最合适的人选。

郭威当上皇帝后,打算让柴荣去带兵打仗,好建立军功,提升自己的威望。但后周那些开国的大功臣,像枢密使王峻这些人不同意,这事就只好先放一边了。

后周建国第二年的时候,慕容彦超在兖州那边起兵造反了。柴荣主动请缨,要求带兵去平定叛乱,郭威也站出来力挺他,说:“要是我不方便去,那就得让我的澶州儿子(就是说柴荣)去打这个贼人,这样才能把事情办好。”不过,王峻不太想让柴荣带兵出征,但没办法,最后还是郭威亲自率领大军去平叛了。

郭威在离世前一年,发现了王峻有不小的野心,于是就把他给关了起来。那天下了朝,郭威就跟太师冯道他们诉苦,说王峻这人太过分,想把大臣们都赶走,还想削弱我的势力。我就这么一个儿子(说的是养子柴荣),他还想挑拨我们父子关系。

通气的事情搞定后,隔天就把王峻贬到了商州当司马。接着,把柴荣提拔为开封尹,还给了他晋王的头衔。这样一来,柴荣要接皇帝位子的形势,已经相当清楚了。

但是,那时候管禁军的头头李重进,是郭威的外甥,他可能会影响柴荣顺利当上皇帝。郭威心里明白得很,所以在后周要换代的时候,他把李重进叫到宫里,跟他说以后的事,还让他当面给柴荣磕头,“这样来明确谁是君谁是臣”。

954年那会儿,郭威去世了,接着34岁的柴荣就接了班,他成了后周的新皇帝,大家叫他后周世宗。

柴荣当上皇帝后,可不是说就啥事儿都没了。其实,真正的难关这才刚刚开始。

要是你对五代史稍有了解,那时候皇帝像流水线作业一样频繁更替的场景,肯定让你记忆犹新。五代那54年里,姓氏换了8回,皇帝更是多达14位,算下来差不多每隔不到4年,就得换个新皇帝。

皇上登基的门道可不少。就拿父子俩(还有养父子的关系)传皇位这事儿来说,一共就那么五次,差不多占了总数的三分之一。最重要的是,那些靠老爹(或养父)把皇位传下来的皇上,他们掌权的时间大多都不长久。

柴荣之前,后唐有个皇帝叫李从厚,他接手了他老爹李嗣源的皇位,可惜啊,屁股还没坐热,不到一年就让位了。后汉的刘承祐呢,也是从他老爹刘知远那儿接的班,结果两年光景,皇位也没了。后晋的石重贵,算是时间长点的,他养父是石敬瑭,他继位后撑了不到四年,最后还被契丹人给抓走了。

新上任的柴荣,一想到这些近在咫尺的历史事件,心里头估计都得吓得哆嗦。

情况确实是这样。柴荣刚当上皇帝没几天,北汉的老大刘崇一听说郭威没了,立马就跟契丹勾结起来,带着五万大军攻打后周,打算趁着新皇帝脚跟还没站稳,把后周一锅端了。

柴荣打算亲自带兵出征。

但他的选择,却让朝廷里的人都笑话他。太师冯道带头的那些大臣,一个接一个站出来拼命阻拦。那时候的对话大概是这样的:

柴荣说:刘崇这家伙,看我们国家正处在国丧期间,又听说我刚即位,就自以为找到了吞并天下的好机会,真是居心叵测。这种情况下,我必须得亲自带兵出征。想想当年的唐太宗,打天下那会儿,哪次不是亲自上阵?我有什么好怕的!

冯道说:皇上您没法跟唐太宗相提并论。

柴荣说:咱这边兵精马壮,打败刘崇肯定跟大石头砸鸡蛋一样容易。

冯道说:皇上,您可不是那座巍峨的泰山啊。

柴荣被说得满脸尴尬。那个冯道啊,五代时期的传奇人物,给四个朝代、十位皇帝都打过工,一直都是高官厚禄,不是将相就是三公三师。在那个乱世,什么忠心耿耿都是浮云,他就认实力,谁厉害就听谁的。那时候的风气,全都是这个样。

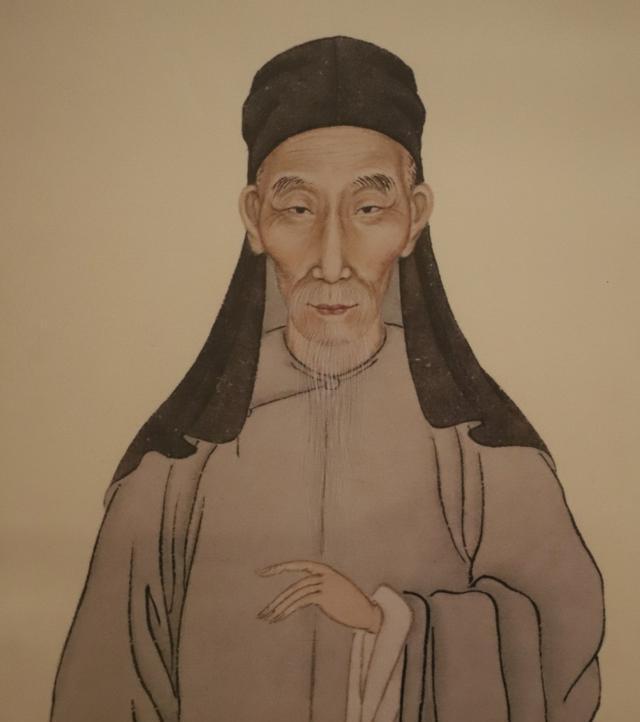

▲冯道的肖像图。来源:网上找的。

在军队里,这种情况尤为突出。五代那会儿,士兵骄横,将领凶猛,打了胜仗就私自掌控兵马,威胁主公;打了败仗呢,就直接掉头投靠敌人。

柴荣现在处境艰难,外面有强大的敌人逼近,内部又有人犹豫着要不要投降,在观望风向。这让他不得不亲自出征,到前线去处理可能出现的任何紧急情况。

两队人马在高平这个地方,就是现在的山西晋城,打了起来。

战斗刚开始,后周的右路军就乱了套。大将樊爱能和何徽一看敌人来势汹汹,转头就跑,上千人直接向北汉投降,还有好几千人往南逃,一路上抢粮食。柴荣急忙下令,让大家别抢,可樊爱能和何徽压根儿不理会。

想象一下,要是柴荣没亲自带兵出征,樊、何两人说不定就会反水,直接杀回开封,把那位没啥威望的新皇帝给踢下台。你得明白,五代那会儿,将领打了败仗后,回头干掉旧主子,再扶个新皇帝上位,这事儿可不少见,都快成“惯例”了。

紧要关头,柴荣亲自带着大军,顶着飞箭往前冲,催着各位将领拼命打,一直打到把北汉的猛将张元徽给干掉了。

后周取得了胜利。这样一来,柴荣的皇帝宝座算是坐稳了。

明清时候的大哲学家王夫之讲过,高平之战过后,“君主才算是真正的君主,臣子才算是真正的臣子”。他又说,柴荣能稳坐江山,不是靠养父郭威的庇护,而是因为他自己“豁出性命为百姓请命”,用一条命去拼,最终赢得了高平之战的胜利,这才有了后来的地位。

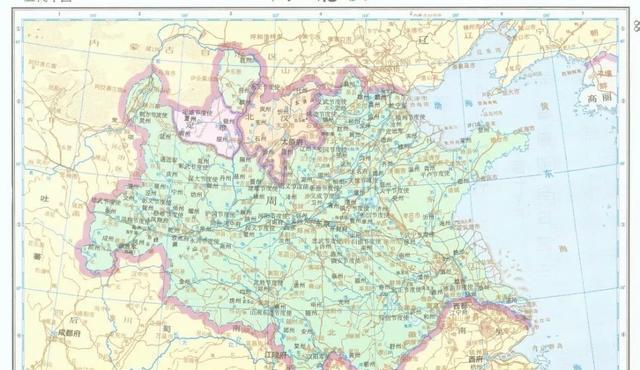

五代十国那会儿的地图,是从网上找的。

高平大战结束后,柴荣总算是树立起了自己的威望。他马上动手整顿军队,这标志着后世所说的“周世宗改革”正式开始了。

第一件事,就是要干掉那些看到敌人就逃跑的投降将领。那时候,樊爱能是管马军的头头,何徽呢,是管步兵的头头,两人都是大权在握。不过,因为在高平之战他们跑得比谁都快,柴荣可不含糊,立马就把他们给咔嚓了,连带他们手下的七十多个将领,也一块儿送了命。

这次大动干戈后,那些骄傲自满的将领和懒惰的士兵,终于开始懂得害怕了。

柴荣常跟手下人念叨,高平那场仗真是考验咱们军队实力的关键时刻,可惜啊,一碰上敌人就垮了,差点儿全军覆没。他说:“打仗得看精兵,人多不一定管用,得一个个精挑细选。”打那以后,后周就开始选厉害的士兵进禁军,把老弱病残都淘汰了。那时候,各地的勇士高手大多都在地方军队里,柴荣就公开招人,让那些武艺好的来当殿前军,还设了个殿前都点检来统一带禁军。

柴荣经过一番大力整治,让兵力原本外强内弱的情况有了好转,中央的禁军变得比地方的军队更强大了。后周的战斗力因此突飞猛进,历史上都说那时候的军队“士兵精锐,前所未有,攻打各地,战无不胜”。

柴荣去世后,赵匡胤靠着殿前都点检的身份,上演了一出黄袍加身的好戏,成功上位。坐上龙椅后,他怕自己也遭遇同样的命运,所以没走柴荣的老路,也就是加强禁军的战斗力。相反,他采取了相反的策略,又是收回将领的兵权,又是推行更戍法,结果把宋朝军队的战斗力给大大降低了。这些都是后来的事情了。

柴荣不光在军事上下了大功夫,经济、人事、法律这些方面,他也都推出了不少重要的改革办法。

中国历史上有些皇帝因“灭佛”而出名,柴荣就是其中之一。在清代实行摊丁入亩政策之前,政府长期按照人口数量来收税。这样一来,不少人选择出家当和尚尼姑,既不干活也不交税。要是僧尼的数量多到不正常,对一个国家,特别是那些不统一的朝代,比如南朝、五代,正常运转就会因为缺人干活而受到很大影响。

在柴荣动手改革前,后周的地盘上,差不多每个县都有二十多间寺庙。佛教火得不行,火到啥程度呢?就是寺庙们都拿铜钱去铸佛像,结果市面上流通的钱就少得可怜了。

柴荣当上皇帝的第二年,就动手大量关掉国内的佛寺。他规定,只有国家点头同意的寺院才能留下来,其他的都得拆掉。因为佛教讲究因果报应,很多官员心里头对拆佛寺有点害怕。但柴荣自己先动手,砸了一尊别人都不敢碰的观音铜像。他说:

你们别因为毁掉佛像而感到疑惑。佛是用善行来教导大家的,要是心里想着做好事,那就是在信佛了。

我听说佛祖教导说,别太在意自己的身世,最重要的是帮助别人。要是佛祖的真身还在,为了对世间有好处,他连自己的身体都能舍去,更何况这些铜做的佛像呢,有啥舍不得的呢?

拜佛不一定就是真心信佛,真正信佛是看一个人有没有行善积德。佛祖愿意现身救世,现在哪怕是用铜像来造福百姓,他也肯定会毫不犹豫。柴荣这番话,搁到现在来说,还是挺在理的。

经过他的大力推动,最终成功关掉了3万多座寺庙,让6万多僧尼回到了普通百姓的生活。那些被拆掉的佛像,都被拿来重新铸造成了钱币,用来提振经济。

柴荣搞的另一个大动作,就是把五代时期已经变得走过场的科举制度给重新搞起来,重点就是挑真正的人才。有那么一年,礼部随便选了16个人当进士,这事儿让他知道了,他立马动手,亲自上阵重新考了一遍,结果只选了4个人。而且,他还多次因为“挑人挑得不行”这个理由,把负责考试的大佬给处罚了。

很不容易的是,他不是那种只会死板遵守规矩的人,他更看重的是规矩和灵活变通得相互搭配。

柴荣打算让原本是小官的魏仁浦来当枢密使,可有人跳出来不同意。他们并不是说魏仁浦没本事,而是揪着他不是科举考上的这一点不放。柴荣一听,立马就回了话:

打从老早以前,聪明的皇帝都会找那些既会写又会打的帮手来帮自己。你说这些人全都是通过考试选出来的吗?

最后,决定破例让魏仁浦当宰相。

王朴是后周时期的一位大臣,深得赵匡胤的敬重,他原本是柴荣特别赏识并提拔的人才。等到赵匡胤打下了大宋的江山,他曾对着身边的亲信大臣,指着自己的龙袍感叹:“要是王朴还在人世,我这黄袍可穿不上身啊。”

柴荣特别能听进别人的劝谏,这在历史上是出了名的。他曾讲道:“要是我的话你们听不进去,那错就在我。”换句话说,就是让大家放胆去说,说错了他也不怪罪。

他当政那会儿,从来没因为大臣说了啥不对的话就动过杀心。

柴荣被誉为“五代里的头号英明君王”,艾公子特别看重他的,是他对待权力的看法。虽说儒家老讲“老百姓才是最重要的,君王得靠边站”,但说实话,历史上真正这么想的皇帝没几个。他们大多心里头想的是两样东西:一来,老百姓不懂事,得靠朝廷来给他们指条明路;二来,老百姓爱耍滑头,得好好盯着管管。

对柴荣的看法,那可是大相径庭。这儿记录了他和身边亲近大臣的两次聊天:

有些人说,现在的百姓啊,素质真是参差不齐。

柴荣说,问题出在这儿不对头,主要是当地官员没挑对人,害得老百姓受苦,所以他们才会去干那些坏事。

大臣说:淮南那边粮食紧缺,皇上您下了命令,让咱们借米给饿肚子的老百姓。可问题是,这些老百姓手头紧得很,我担心他们将来还不起这米啊。

柴荣说:老百姓都是朕的亲人,这天底下哪有孩子饿着,当爹的不管的道理?又有谁真会让他们非还不可呢?

这种看待权力的想法,别说是在老早以前,哪怕就是搁到现在,也值得好多当官的深思和借鉴。

柴荣有次问王朴:“你觉得我能坐多久的皇位?”

王朴对玄学挺有研究,他回答说,照我看来,大概能持续30年吧;但30年以后的事,我就说不准了。

柴荣听后心里乐开了花,他跟王朴聊起了自己的梦想:

要是照你这么说,我打算用十年来打拼天下,再用十年让百姓过上好日子,最后用十年达到天下太平,这样就够了!

▲后周的地盘范围。来源:中国历史地图册

柴荣一当上皇帝,就立马动手干起了他早就盘算好的头一个十年大计。从那天起,他就一门心思地照着这个计划往前推进。

他搞的那些改革啊,就是为了让国家更强、百姓更富,说到底,就是想“打拼出一片天地”。按历史书上的讲法,那会儿统一中国是大势所趋,也是绝大多数老百姓心里所想的好事。

后周地处中原大地,北边挨着辽国和北汉,南边则是南唐、后蜀、南汉这些国家。要想一步步实现统一,这就引出了一个中国历史上的重大战略抉择:到底是该“先搞定南边,再回头收拾北边”,还是“先跟北边的对手较量,再去南边扫平各国”?

王朴给柴荣出了主意,写了本叫《平边策》的书。按照王朴的想法,后周应该先搞定南唐和南汉,然后再去收拾巴蜀,接下来攻下幽州和云州,最后再去打北汉。这就是一个典型的“先南后北”、“先东后西”的打法。

后来北宋统一的路子,基本上跟之前有点像,但也有些差别。赵匡胤和赵光义这两位北宋的皇帝,他们用的是“先搞定南边,再搞北边”,但中间又插了个“先西边后东边”的法子,总算是把大半个天下给统一了。不过呢,北宋就是太过看重从简单到难的顺序了,所以在灭了五代十国之后,他们的国力就开始下滑,再也没能从辽国人手里把幽云十六州给抢回来,这事儿就成了宋人心里永远的遗憾。

柴荣的行事方式,和王朴的策略,还有北宋后来的做法,其实都不大一样。

他有自己的一套打算和计策。

他先让大将去西边打仗,不到半年时间,就拿下了后蜀的秦州、凤州、成州和阶州。接着,他又转头往南打。皇帝亲自带兵,三次往南征战,最终把南唐的江北那十四州都给攻下来了。

当大伙儿都琢磨着柴荣肯定要一举吞掉南唐,就连南唐自己都觉得国家快要玩完了,忙着派使者去求和时,柴荣却跟南唐的使者讲,咱们就隔江而治吧。只要我还在这位置上,保证不动你们国家一根汗毛,但以后的事儿嘛,我就不敢保证了。

这会儿,柴荣已经盯上了他的头号劲敌,那就是辽国。

咱们来捋一捋柴荣的那套打算:他先挑了个软柿子捏,后蜀,打下了4个州,但没把人家国家给灭了,这明显是想练练手,再给其他人一个下马威。然后,他又盯上了南方最牛的那个南唐,把江北的地盘给占了,还是留着南唐的命,目的还是一样,想吓住那些南方的政权,让他们都安分点,认我为老大。

他肯定是个心里装着整个民族的皇帝,他眼里真正的对手是辽国,他心心念念的是要把被辽国占去的幽云十六州给收回来。因此,当他决定对北方动手时,他没先去碰北汉,而是直接冲着幽云去了。这一点上,他和王朴想到一块去了,都认为得先把幽云抢回来,然后再去收拾北汉。

为啥要先搞定幽燕再对付北汉呢?王朴分析的头头是道,他讲,要是先把幽燕打下来,那北汉就“构不成边境威胁了,可以之后再收拾。瞅准时机,一下就能摆平它”;但要是先攻北汉后打幽燕,虽说北汉能灭掉,可到时候军队累垮了,幽燕就难打了。

北宋后来走了条不同的路,他们先动手打了北汉,之后才转头去攻打幽云。结果,这么一来,他们真的错过了最佳时机,后来再怎么努力也拿不回幽云了。这都是后来的事情了。

柴荣在对南方政权展示实力后,就着手准备攻打辽国,这背后有个很实际的原因。那时候的契丹,虽然势力大,但内部问题一堆。他们的皇帝辽穆宗,天天晚上喝酒,白天就睡觉,老百姓都叫他“嗜睡皇帝”。契丹要是摊上个糊涂君主,中原这边收复幽燕地区还有点希望,要是来个英明的,那就基本没指望了。所以柴荣决定趁契丹内部混乱,赶紧攻打他们。

959年,那是柴荣当皇帝的第六年。阴历三月时,他带着大军一路往北,去打辽国,打得敌人节节败退。他很快就拿回了瀛州、莫州、易州这三个地方,还有瓦桥关、益津关、淤口关这三个重要关口,总共只用了42天。这事儿把契丹吓得不轻,据史书上说,当时在幽州的契丹部落,也都连夜逃跑了。

五月份,柴荣打算趁着胜利继续攻打幽州,可没想到突然间就生病了。有这么个说法,他走到一个地方,就问当地人这地儿叫啥名儿,人家告诉他说是“病龙台”。他一听这话,就没再吭声。之后,他的病情就越发严重了。

回到老家开封后,他在六月就去世了,生命定格在了39岁。

之后,宋真宗赵恒感慨万分地提起:“(柴荣)要不是因为生病撤军,早就把幽蓟之地收复了。”

王夫之仔细回顾并比较了柴荣、王朴和赵匡胤这三个人的统一大计,他觉得柴荣最厉害,排第一,王朴次之,排第二,赵匡胤嘛,就排第三了。他很有感触地讲:

有些人虽然努力抗病却始终未能战胜,这是天命;而他们实际上具备统一天下的才能,足以继承汉朝和唐朝的辉煌。

如果上天再给些时间,中原地区或许就能安定下来了吧!

▲王夫之的肖像图。来源:网上

历史这东西没法儿瞎猜,要是老天爷能给柴荣多留点儿时光,那历史的走向又会是哪般?这事儿成了从古至今好多读历史的人心里头解不开的疙瘩,也是永远的惋惜。

柴荣心里盘算着,打算用三十载光阴换来天下太平,但遗憾的是,上天只肯给他五年半的机会。这对一个满怀壮志、想要干出一番大事业的君王来说,真是短得不能再短了。

看看历史上那些大家都说好的太平盛世,它们的开创者啊,一般坐江山的时间都在10到25年左右:

文景盛世的开创人:汉文帝坐了23年皇位,汉景帝则掌权16载。

汉宣帝掌权二十六载,他一手打造了孝宣中兴的辉煌时代。

隋文帝统治了24年,打造出开皇盛世隋文帝,这位了不起的君主,他在位时间长达24年。这24年里,他一手缔造了我们所说的开皇盛世。在他的精心治理下,国家繁荣昌盛,百姓安居乐业,可以说是一段难得的太平岁月。隋文帝的智慧和才能,让那个时代焕发出了别样的光彩。

唐太宗当家做主23载,一手打造了贞观盛世。

唐宣宗掌权十三年,打造了大中之治的盛世,大家给他起了个绰号叫“小太宗”。他管理国家的这十三年里,真的挺有一套。政策稳当,国家昌盛,百姓安乐,整个唐朝都焕发着新的生机。因为治理得好,人们就拿他和太宗皇帝相比,给了他“小太宗”的美名。这不仅仅是对他的称赞,更是对他政绩的肯定。

明宣宗是仁宣盛世的真正打造者,他自己坐了十年皇位。说起来,还得感谢他老爸明仁宗,虽然只在位短短十个月,但给儿子铺了不少路。

确实,要是皇上当得太久了,通常也不是啥好事儿。一般来讲,坐了超过四十年龙椅的皇上,到后来就容易犯迷糊,对朝政不上心,结果就搞得政治上一团糟。举个例子,历史上有不少皇上,到了晚年名声就毁了。

汉武帝统治了长达五十四年。

梁武帝,他一共当了48年的皇帝。

唐玄宗做了44年的皇帝。

嘉靖和万历这两位皇上,统治时间都超过了40载。

乾隆皇帝,坐了60年龙椅……他掌权那会儿,国家挺昌盛,百姓日子过得也还算安稳。他特别喜欢文化艺术,弄了好多大工程,像编《四库全书》这种,给文化界可是添了不少彩儿。当然,他也没少去江南逛逛,每次出行都搞得挺排场。说到治国,乾隆也有一套。他重用能臣,整顿吏治,让朝廷的风气好了不少。对边疆地区,他也是挺上心的,稳固了国家的版图。不过,乾隆在位时间长,后期也出了些问题。官员们开始贪腐,百姓负担也重了。但总的来说,乾隆的统治时期,清朝还是保持了挺长时间的繁荣。总的来说,乾隆这60年皇帝当得,有功也有过,历史会给他一个公正的评价。

说起来,柴荣觉得自己能用30年来达成目标,这个想法真的挺靠谱。在那种乱世快结束的时候,想要把国家治理好,确实得比那些已经统一了的朝代多花点时间。要说历史上哪个时期跟柴荣的情况差不多,那可能就是隋朝杨坚刚当皇帝那会儿,他搞了个开皇之治。杨坚用了24年,所以柴荣觉得自己30年搞定,既实际又合理。要是再拖下去,可能就掉入老人掌权的坑里了,这是柴荣特别不想看到的。

哎,现在想想,这些事儿吧,也就只能是咱们事后瞎琢磨琢磨了。

柴荣真正牛的地方在于,虽然他只在位短短5年半,但却赢得了历史的高度赞誉。就他在那5年半里的表现,得到的好评,完全不输那些治理国家十年二十年的贤明君主。

欧阳修对柴荣是极为敬仰,他在《新五代史》中这样称赞:

世宗柴荣,短短五六年光景,他打下了秦陇,摆平了淮右,还收复了三关,那威名啊,把国内外的敌人都给震住了。同时呢,他还请来了那些懂儒学、擅长文章的学者,一起研究制度,修订了《通礼》,定下了《正乐》,还讨论了《刑统》。这些规矩制度,以后都能继续用。他这人,头脑清楚,做事果断,说话也掷地有声……说他有英雄气概,那是一点没错。更难得的是,他能虚心听取别人的意见,用人不疑,这不就是人们常说的贤明君主嘛!

司马光在编写历史时,对过往那些皇帝的评价相当严格,不过他对柴荣可是赞不绝口:

周世宗这人,真的挺仁义,他不顾自己,心里全是老百姓。周世宗这人,也挺明智,从不会因为没好处的事,就把有好处的事给耽误了。

现在好多研究历史的专家都说,柴荣是中国历史上除了唐太宗以外,又一个治国带兵很有一套的皇帝。专家们都觉得,在柴荣那个时代,他主要干成了三件大事:

首先,五代那几十年乱成一锅粥的局面,到了柴荣掌权的时候,总算是有了要统一起来的苗头。

另外,从唐末五代那时候起,社会经济因为军阀天天打仗被搞得一团糟。但到了柴荣当家做主的时候,这情况才开始有了好转,慢慢恢复了起来。

第三,因为有了明确的头绪加上经济复苏的好转,还有国内的大力改革和国外军事行动的大获成功,让人们在分裂动荡的环境下,在生死未定的境遇里瞧见了曙光,瞧见了期盼。

我看历史时,更多的是用脑袋思考,而不是用心感受。但有时候,读到历史上那些大人物小人物的故事,碰到让人惋惜的地方,心里还是会忍不住激动起来,理智就被抛到脑后了。当然,就算我心里再怎么激动,也很少会去想象“如果历史怎样会怎样”。

经常看艾公子文章的朋友,估计都清楚,我聊过历史上挺多惨兮兮的人物,有的呢,抱负没实现,有的呢,心气儿还挺高,还有的,战场上丢了命,或者站错队送了终……反正吧,厉害的人多少都有点相似,但倒霉的家伙,各有各的不幸。

不过,我平时说得最多的句型就是“某某没了,然后就怎样”(例如“张苍水没了,大明也就真的完了”),这样来说明一个历史事件;我很少会说“要是某某没死,会怎样怎样”,因为我觉得这就像是给历史加上假设,而我觉得给历史假设,其实没啥大意思。

写这篇东西的时候,我心里头老琢磨着一件事:要是柴荣没去世,咱们中国的历史得变成啥样呢?

可能柴荣就是这么有吸引力,他能打破真实历史与假设历史的界限,让人在满心遗憾里,去寻找中国历史不一样的走向。虽然,这种不一样的走向说到底也就是个解不开的谜团。

世事难料,过往亦是如此。

薛居正写的《旧五代史》这本书,是由中华书局在2015年出版的。

欧阳修写了本书,书名叫《新五代史》,这本书是中华书局在2015年出版的。

张其凡写了篇文章,标题挺长,叫《探究五代政权怎么换的——也说周世宗的军队整改》。这文章发在《华南师范大学学报》的社会科学那块儿,时间是1985年的第一期。

李晓写了篇文章,标题是《对比王朴、周世宗、宋太祖的统一策略》,发在了1992年第一期的《烟台大学学报》社会科学版上。