近日,第十六轮中印军长级论坛刚刚结束,可会谈并未取得任何实质进展,中印边境的和平依旧“遥遥无期”。面对“难缠”的对手,让我们看看60年前,建国主席是如何应对的。

自1959年我军平定西藏叛乱以来,印度当局接二连三地在中印边境问题上制造摩擦,挑动两国关系。战争的阴云笼罩在中印边境上空。

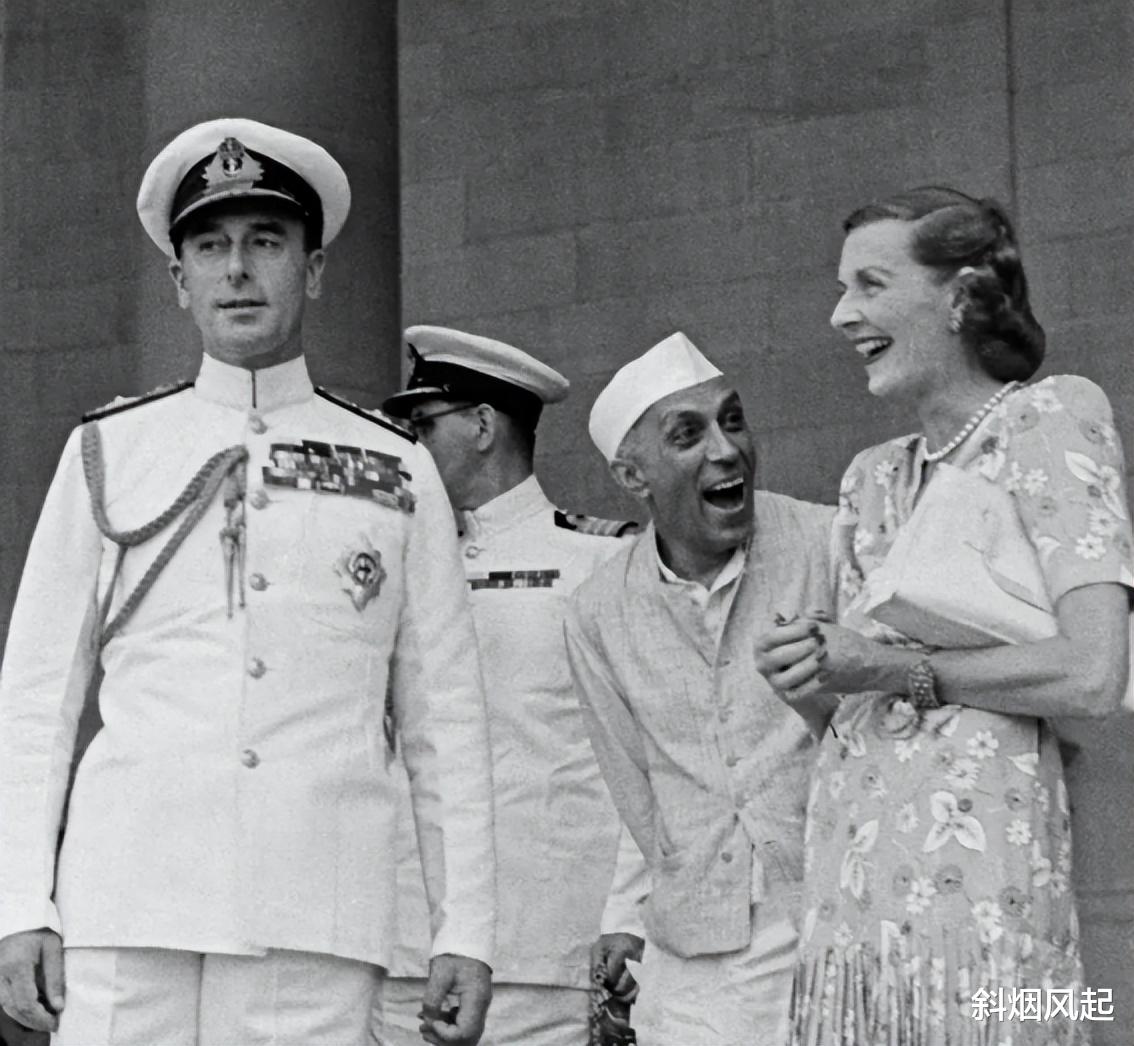

这一突然的变化出乎主席和总理的原定设想。因为在很多国人的眼中,印度和其领导人尼赫鲁是“中国人民的老朋友”!

从国家需求上说,印度与新中国同为前殖民地国家,更是人口最多、经济较差的发展中国家。彼时中国与印度,国内均是百废待兴,一片萧条,迫切需要稳定和平的环境建设国家。

而且,印度和我国在都是第三世界国家的重要领袖,有着广泛的合作空间和共同利益。

印度是“不结盟运动”的倡导者,而我国则是这一运动的坚定支持者。中印联手,为广大发展中国家争取到在美苏争霸中,恪守中立,保卫国家主权的机会。可以说在反帝反霸权运动中,当时的中印的确是情谊坚实的朋友和伙伴。

可这样一份国与国之间珍贵的友情,却在1959年突然成为过去。昔日友好亲切的“好邻居”屡屡在多个方面激化两国关系,仿佛新中国不再是印度的坚定盟友,而是不死不休的对手。印度向我国提出极为过分的领土要求,挑战我国领土底线。

1959年3月,尼赫鲁写信给周总理,要求我国将共计12万平方公里的国土归于印度。这不仅要求将之前非法侵占的约9万平方公里土地划归其所有,还想要我国阿克赛钦约3.3万平方公里的领土。

整整12万平方公里,面积相当于一个福建省!印度此举是想让新中国政府再走上清国和民国的老路,签下一份份屈辱的卖国条约?印度此举是明目张胆地挑战我国的利益底线。

在军事上,印度政府纵容己方武装力量在中印边境恶意制造摩擦。

自从西藏发生叛乱之后,我军边防战士奉命追击剿灭反叛武装。但这一正义之举却遭到印度的干扰。印度多次收容西藏叛乱份子,还攻击我军前去平叛的战士,引发后来著名的“朗久事件”。

同时印度也不断加强中印争议领土的控制,多次派遣武装人员入侵我国领土,进一步激化中印间的矛盾。

望着一封封关于中印边境摩擦的通报,党和国家领导人都为扑朔迷离的中印关系伤透脑筋。尤其是毛主席,当年为弄清楚印度执意与我国敌对的原因,他苦思十天也没想出个结果。

不过面对危局,思考背后的利益诉求倒是其次,划定底线,沉着应对才是当下要务。面对边境部队接二连三的请战帖,主席大手一挥,命令前线将士将阵线后退20公里。

在很多如张天华、杨成武等深入参与对印军事决策的革命先辈看来,毛主席此举对印度实在太过仁厚。

主席的做法绝不是息事宁人、低头认怂,相反这正是他仁慈与高瞻远瞩的体现。主席做出这样的决定,是为通过外交手段、和平解决边境危机争取时间。

内政疲敝,外敌环伺。求和图存的真心实意我国之所以会对印度的挑衅保持克制,并希望用外交手段解决中印边境争端,这与当时新中国面临的国内外形势有很大关系。

首先,我国当时国力虚弱,没有参与战争的物质基础。

中印发生边境摩擦的时期,正值上我国三年经济困难时期。所谓“兵马未动,粮草先行”。物资供应的好坏,直接决定军队战力强弱。

因为军需供应短缺,当时驻守西藏的部队,战斗力已经有一定程度的下降。偌大的西藏仅有3万多官兵于此驻守,军力虚弱。

况且“大炮一响,黄金万两”,参与一场战争会为国家和人民带来巨大的困难与苦难。战争的高消费也会加剧新中国财政紧张的情况。所以我们并非不敢打,实则是打不起。

其次,我国地缘政治环境急剧恶化。

进入上世纪50年代中期后,我国与苏联的关系逐渐恶化。且我军除却直面美日军队的直接威胁外,盘踞在台湾岛的蒋介石政权在美帝国主义的支持下,多次派遣敌特队伍向大陆渗透,时刻叫嚣着“反攻大陆”。

可以说当时的中国,正处于北、西、东、东南方向的围困之中,迫切需要一个稳定的大西南,大后方。而印度是我国西南方向最大的邻国,为大举着眼,我国不得不对印度的挑衅隐忍不发。

最后,美苏争相拉拢印度,贸然开战会把印度推向反华阵营。

1959年9月9日,正准备访美的赫鲁晓夫,为表明苏联与新中国切割的立场,更为拉拢印度,在当天发表“塔斯社声明”,公开谴责中国,袒护印度。

除舆论支援之外,苏联还加强对印度的经济和军事援助。从1955年2月至1962年9月,苏联为印度提供军事、经济援助38.49亿卢比。

其中在1959年4月印度加紧反华后,“老大哥”随即将对印度的援助提高到26亿卢比。此外,苏联还向印度出售各种飞机114架,其中仅较为先进的米格-21战斗机就有32架。

同时,秉承着“敌人的敌人就是朋友”的原则,一向敌视我们的美国也加大对印支援。

从1947年到1959年,美对印的援助总共不到20亿美元。但从1959年印度对中国态度逐步强硬并不断侵占中国领土以后,美国的援助就增加到40亿美元。

在美苏两国争相拉拢印度的背景下,贸然对印开战不仅意味着以后两国邦交将困难重重,还等于将印度双手推向美苏主导的反华阵营,令我国在国际外交中更加孤立。

有鉴于此,印度情报局长马立克在给尼赫鲁提供的战略情报中,就多次提到我国内外交困,无意出兵解决边境问题。尼赫鲁由此认定新中国虚弱无力,不敢以武力手段解决中印边境冲突。

印度人自认为“优势在我”,一面多次拒绝我国提出的,关于中印边境谈判的请求;另一面加紧在军队调兵遣将,为战争做准备。

话虽如此,但印军并不敢悍然大规模进攻我军,而是采用“温水煮青蛙”的下作手段。他们不断在争议地区增派兵力,修建工事。尼赫鲁妄图以这种方式一步步蚕食我国领土,造成印度掌控争议地区的既定事实,把我军“挤出去”。

因为他知道,自己面对的是曾在几年前把美国和“联合国军”打回“三八线”的中国军队。久疏战阵,未经血战苦战的印军在中印战场上并没有获胜的把握。

面临印度人这种无耻耍赖的做法,主席对全军做出“面临入侵,绝不退让。犬牙交错,军事共存”的决策。我军随即进入到与印军面对面对面对峙的局面。

面对印军的步步紧逼,我军战士以寡敌众,用血肉之躯筑就中印边境上的钢铁长城。最紧张时,中印官兵面对面,枪对枪,几乎脸贴脸的对峙。这一方法虽有风险,但有效遏制印军步步蚕食我国领土的做法。

与军事行动相配合,我国外交部门也加大与印方交涉的力度。为尽可能争取与印度和平相处,国家最高领导人多次致电尼赫鲁。到最后我方甚至打破国际惯例,向印方陈述当下新中国的外交处境和政策底线。

我们告诉印方,新中国无意与印度敌对,也不想与印方开战。当时新中国最大的军事威胁来自东方,为防范美日台等势力的渗透与进犯,新中国愿与印度永结兄弟之盟,邦交之好。

这一举动等同于将我国外交底线和盘托出,印度人可能据此在双边谈判中对我方“漫天要价”。不过也反映出我方为争取中印和平的最大善意。怎料,这种善良和顾全大局竟会被尼赫鲁当成是“软弱可欺”。

印度人再度无理拒绝我方诉求,并开始在边境争议地区集结兵力。看来,一场战争已经无法避免!

1962年9月下旬,印军多次大规模入侵我国领土,悍然向我方开火,造成我军战士一死一重伤的损失。印方这一举动,打破双方对峙期间最后的底线。

长期以来,为规避战争责任,争取国际道义的支持,中印双方一直约束部队,坚决不向对方开第一枪。但印军此时的猖狂举动,无疑宣告我方之前为争取和平的种种努力付诸东流。

1962年9月22日,《人民日报》发布社论文章《是可忍,孰不可忍》,喊出中国历史上最著名的一句话“勿谓言之不预也”,对印方的侵略行径,我方做出最后的警告!

但面对新中国的战争警告,尼赫鲁依旧表现得十分傲慢。他在当年10月宣布,印度政府将以军事手段对付我国。其国防部长也一再叫嚣,要与我军战斗到最后一个人、一杆枪。

在国家领导人这种冒进思想的影响下,入侵我国领土的印军非但没有减少,反而还有越来越多的态势。面对印军越发猖獗的侵略姿态,面对各部队的请战帖,主席陷入深深的沉默中。

看着地图上中印边境愈发严峻的现状,包括毛主席和罗瑞卿在内的一众建国元勋,将目光投向来京参加中央政治局会议的张国华。

出身行伍的张国华在建国前屡建战功,建国后长期在西藏工作,战斗。

解放西藏、建设高原、平定叛乱、中印边境对峙,张国华率部深入参与建国后关于西藏的一系列重大事件。

对西藏的气候地理、西藏军区的情况以及印军的装备和战力都有清晰地了解。在中印军力研究上,张国华是当时我国最有发言权的人之一。

面对老领导们的关切,张国华坚定地表示,我们能打赢!印军虽然对外吹嘘是“百战王牌”,但也比不上当年全美械的国军主力。我军掌握天时地利人和,来之能战,战则必胜!

前线指战员的自信表态,令会上所有人都放宽了心。沉吟片刻后,毛主席点了点头,指着地图上的印军据点,对张国华说到:“扫了它!”就此,我国政府终于在对印用兵上达成一致,对印边境反击战拉开了序幕!

为最大限度缩短战争时间、以强力手段震慑环伺在我国周边的群狼,我军必须用雷霆手段,给印军致命一击。知道此战关系重大,张国华不顾病躯,亲临前线,指挥部队作战。

深得毛主席“打得一拳开,免得百拳来”的精髓,张国华在制定战术时,一举否决原先小心谨慎的方案。他充分发挥我军战士组织严密、灵活机动的优势,多次指挥部队前后穿插、迂回包抄,获得多场以少胜多的胜利!

我军在中印战场的连战连捷和凌厉攻势,令那些对我国蠢蠢欲动的敌对势力偃旗息鼓,也令举国上下一片欢欣鼓舞。主席亲赞张国华乃是“喜马拉雅战神”!

与我国轻松愉快相反,尼赫鲁在收到前线的战报后,不由后悔莫及。眼见一支又一支“王牌部队”被解放军整建制地歼灭、俘虏,尼赫鲁和印军高层如坐针毡。

在国际上丢人现眼倒是其次,如果再不扭转颓势,印度人就不得不准备迁都。

随着前方接连失利的消息传来,首都新德里的社会秩序已经开始混乱。大批富豪和民众拖家带口地向南方逃离,整个国家再度陷入即将“亡国灭种”、“任人奴役”的习惯性“恐慌”中。

对!向苏联和美国寻求帮助!请他们出兵稳住阵线!他们之前那么费力讨好我,一定有用的!这种想法非但是尼赫鲁的一家之言,也是整个印度政府高层统一的想法。可现实再度给他们上了一课。

当印度外交官向美苏两国请求出兵时,却只得到两国敷衍式的回应。毕竟任谁都看得出来,印度败局已定。没人想因为一个铁定失败的战争,而去得罪新中国。

孤立无援,内外交困的尼赫鲁,此时可能才清楚地认识到,之前美苏的拉拢和承诺都只是虚情假意,真正需要时没人靠得住。他们只是把自己当做制衡新中国的棋子。一旦形势有变,就会被无情抛弃!

此时我国兵锋正盛,攻城拔寨占、领新德里只在弹指之间。但此时毛主席吩咐张国华等指战员停止进军,将部队撤回实际控制线。同时周总理也派遣外交人员,前往印度商讨和谈事宜。

因为我国最高领导人非常清楚,中印冲突并非当下新中国的最主要矛盾。我们需要一个安定和平的西南,更需要一个友好相处的邻居。

为表诚意,我军释放近4千名印军战俘,归还全部缴获的武器装备。为照顾印度敏感的自尊心,我军特意将俘获军械清洁整理。在交割战俘时,我方还让印方打出绿色的旗帜。

因为周总理认为让印军打白旗,会让他们有投降受辱的感受。对印反击战是正义之战,是和平之战,是为以战止战。让印军打着象征和平的绿色旗帜接收俘虏,可以显示我国期许双方和平的最大诚意。

此时的尼赫鲁身心俱疲,胸无斗志。面对我方的和谈要求,印度人已失去同我们讨价还价的底气。最终印方同意我国外交代表的请求,双方均退回原实控线,中印边境战争终于结束。

古语有云“兵者,国之大事!”前方将士的性命和千万百姓生活的安定,在这些虚伪的西式政客眼中不过是为自己加冕权冠的工具,不得不说这是某些国家和政治体制的不幸与悲哀!

从老一代革命前辈的事迹中,我们可以看到:对待毫无底线的对手,唯有逢敌亮剑。以力求和,以理服人才是和平共处,相互尊重的最大依仗!