RFID电子标签作为RFID技术的核心之一,广泛应用于物流追踪、资产管理、零售支付等多个领域,极大地提升了效率与准确性。然而,任何技术在实际应用中都可能遭遇认知偏差或操作误区,RFID电子标签也不例外。本文由首码信息旨在梳理几个常见的RFID电子标签使用误区,帮助您规避潜在陷阱,充分发挥RFID技术的优势。

误区一:认为所有RFID标签性能一致

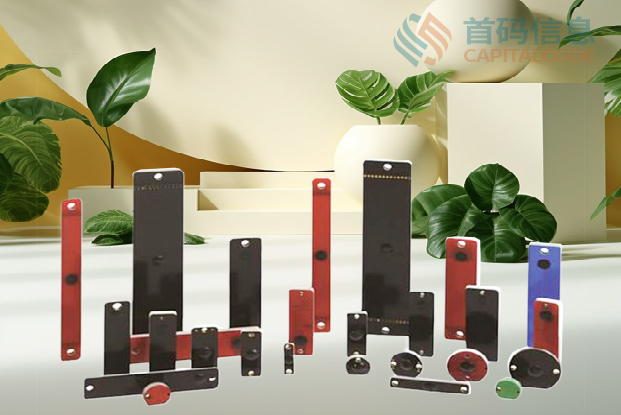

很多初学者容易误认为所有RFID标签在读取距离、数据存储量、抗环境干扰能力等方面都是相同的。事实上,RFID标签根据其工作频率(如低频、高频、超高频)、芯片类型、天线设计等因素,性能差异显著。例如,超高频RFID标签在开阔环境中可以实现较远的读取距离,但在金属或液体附近则可能大幅衰减;而高频标签则在抗金属干扰方面表现更佳,适用于门禁系统等近场识别场景。因此,选择RFID标签时,需根据具体应用场景的需求进行定制化考量。

误区二:忽视标签与读写器的兼容性

RFID系统由标签、读写器和中间件组成,三者之间的兼容性至关重要。不同厂商生产的RFID标签与读写器可能存在通信协议不兼容的问题,导致读取失败或效率低下。因此,在部署RFID系统前,务必进行充分的兼容性测试,确保所选设备能够无缝协作。此外,还需考虑未来升级扩展的可能性,选择支持多标准或开放接口的产品,以适应技术发展的变化。

误区三:过度依赖读取距离

读取距离是衡量RFID系统性能的一个重要指标,但并非独有标准。在实际应用中,过分追求长距离读取往往忽视了标签的稳定性、数据安全性以及系统成本等因素。长距离读取可能增加信号干扰,导致误读率上升;同时,远距离通信也可能增加数据泄露的风险。因此,应根据实际需求合理设定读取距离,并在必要时采取加密措施保护数据安全。

误区四:忽视环境因素对标签性能的影响

RFID标签的工作效果不仅取决于其自身质量,还受到多种环境因素的影响,如温度、湿度、电磁干扰等。例如,高温环境下,标签内部的电子元件可能受损,影响读取稳定性;而在电磁噪声大的区域,如工厂车间,RFID信号可能受到严重干扰。因此,在实施RFID项目前,应对目标环境进行全面评估,选择适应性强、抗干扰能力强的标签和读写器,或采取额外的屏蔽措施。

误区五:缺乏长期维护规划

RFID系统部署后,并非一劳永逸。随着时间的推移,标签可能会因物理磨损、环境变化而失效,读写器也可能需要定期校准和维护。此外,随着业务需求的变化,系统可能需要升级或调整。因此,制定一套完善的维护计划至关重要,包括定期检查标签状态、更新系统软件、培训操作人员等,确保RFID系统持续高效运行。