请用您发财的金手指,点赞走一走,暴富到永久,上点关注下点赞,不想暴富都很难

2018年的初夏学术圈炸锅了!

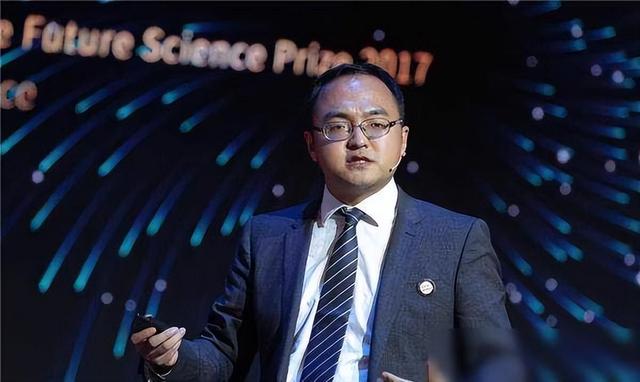

曾经在2012年毅然拒绝MIT、选择回国效力的数学天才许晨阳,在北大辛勤耕耘6年后,突然宣布再度赴美!

这位创立了独特几何流派、培养了一批又一批优秀人才的数学大牛,为何又做出这样的选择?

难道真的是"学术环境不好"这么简单?

许晨阳的故事要从1981年的重庆说起。

那年重庆的一个知识分子家庭迎来了这位日后的学界传奇。

小许晨阳可不是一般的聪明,那简直就是开了天眼的料。

在他爸妈的精心培养下,这孩子对数学表现出了惊为天人的悟性。

放学不追着看动画片,却能对着数学题冥思苦想好几个小时。

1993年这位数学小天才轻轻松松就考进了成都的名校——树德中学。

在树德中学的岁月里,许晨阳可不是那种两耳不闻窗外事的书呆子。

他那颗对数学充满热情的心啊,简直比别人谈恋爱还要痴迷。

遇到难题能熬到半夜不睡觉也要把它啃下来。

这种近乎偏执的专注,让他在1998年毫无悬念地入选了四川省数学竞赛队。

从这一刻起这位数学少年的人生开挂模式就算是正式启动了!

1999年许晨阳以优异的成绩考入了北大数学系。

这位学霸可真是开了挂,2002年就提前一年拿到了本科学位。

别人还在为本科论文发愁的时候,他已经开始攻读硕士了。

2004年硕士毕业的他直接杀进了世界顶级学府普林斯顿大学。

2008年他以一篇出色的博士论文,斩获了普林斯顿大学的博士学位。

紧接着大名鼎鼎的麻省理工学院向这位华人天才抛出了橄榄枝。

这样的简历真的是看得其他人羡慕到眼红。

但谁能想到就是这样一位站在学术顶峰的天才,后来却走上了一条令人意想不到的道路。

站在人生的分岔路口,许晨阳做出了一个让所有人都意外的决定。

2012年正当他在麻省理工学院春风得意之时,一通来自故土的电话改变了一切。

电话那头是他的恩师田刚院士,声音里带着殷切的期盼。

此时的中国数学界正如一块待开垦的沃土,急需像许晨阳这样的栋梁之才。

摆在他面前的选择很残酷:是留在顶尖学府享受优厚待遇,还是回国从零开始?

许多人劝他:"在麻省理工当教授多好啊,何必回国受苦?"

但这位学霸的心早已偏向了故土,毫不犹豫地选择了回国效力。

北京大学也给出了十分诚意的回应——破格聘请他为教授。

要知道在北大这样的顶尖学府,能被破格提拔的可不多见。

回国后的许晨阳简直就是开启了"神仙打架"模式。

他创立的几何流派在国际数学界引起了轰动,这简直就是给国人狠狠地长了一次脸!

带领团队征战国际数学竞赛,那成绩单简直亮眼得晃人。

作为老师许晨阳更是完全不藏私。

把在麻省理工学到的"独门秘籍",毫无保留地传授给每一位学生。

短短几年时间他培养出的学生们在数学界可都成了"香饽饽"。

这波操作不仅为北大数学系注入了新鲜血液,更是为整个中国数学界带来了一股清流。

看到自己的学生在国际舞台上大放异彩,许晨阳的眼里总是闪烁着自豪的光芒。

然而就在所有人都以为他会继续在北大发光发热的时候,意想不到的转折却在暗中酝酿。

表面上看起来光鲜亮丽,但许晨阳在北大的六年却暗流涌动。

谁能想到这位数学界的"顶流",连续两次申请中科院院士都被拒绝了。

说实话这让圈内人都看不下去了。

一个能在国际数学界掀起波澜的天才,在国内评个院士却困难重重。

更让人哭笑不得的是参加国际会议这事。

身为世界级数学家,想参加个国际会议,竟然要提前四个月申请。

这还不是最气人的,申请三次两次被拒!

等到终于批准了,开玩笑似的人家会议都开完了!

这种繁文缛节简直让人怀疑是在看穿越剧。

在国外开会?随时都可以去。

在国内开会?先等我批个章。

有时候你不得不感叹,在学术圈混真不是靠实力就能通行的。

资历太浅?等着。

年龄不够?再等等。

成果再好不够"老"还是不行。

这种论资排辈的潜规则,都快把人给整吐了。

面对浮躁的学风,许晨阳心里苦啊。

有人为了评职称,疯狂发论文。

有人为了出名不惜学术造假。

真正静下心来搞研究的,反而成了"另类"。

在这种环境下许晨阳终于按捺不住了。

或许在很多人看来,他的选择有点让人心寒。

但换位思考一下,如果是你被这么多条条框框束缚着,还能坚持下去吗?

眼看着国外的同行自由自在地做研究,而自己却要为这些莫名其妙的规定烦恼。

这种身在"围城"里的感觉,恐怕只有经历过的人才懂。

于是这位曾经毅然回国的数学天才,最终还是选择了用脚投票。

许晨阳的离开在学术圈掀起了轩然大波。

每当这种时候总有人喜欢扣帽子:"崇洋媚外"、"数典忘祖"。

但静下心来想想,事情真的这么简单吗?

看看历史钱学森、邓稼先这些大师级人物,在那个物质条件艰苦的年代都毅然选择了回国。

上世纪九十年代,还流传着"研究导弹的不如卖茶叶蛋的"这样的话。

但那时的科学家们,依然咬紧牙关坚守在自己的岗位上。

现如今条件好了,待遇提高了优秀人才反而纷纷选择离开,这不是很讽刺吗?

说白了不是钱的问题,是整个学术环境出了问题。

那些985、211的门槛,简直就像一道高墙,把多少优秀人才给挡在了外面。

评职称看资历进团队看背景,这不就是另一种形式的"内卷"吗?

你说你搞科研结果整天忙着应付各种评比、检查。

你说你要专心做学问,可是一堆繁文缛节等着你去处理。

在这样的环境下,怎么可能静下心来搞研究?

有人说现在是人才竞争的时代。

可是你看看人家发达国家,人家重视的是什么?是能力!是成果!

而不是看你是不是名校毕业,也不是看你有没有够年纪。

所以啊与其怪许晨阳"不够爱国",不如想想我们的学术环境究竟出了什么问题。

毕竟在这个世界级大国竞争的时代,拼的就是人才实力。

留不住人才吸引不来人才,再多的口号也只是空谈。

我们期待的是有一天国内的学术环境能真正实现公平、纯粹。

让每一位怀揣梦想的科研人员,都能专注于自己热爱的研究。

而不是像现在这样,被各种条条框框束缚住手脚。

许晨阳的故事给我们敲响了警钟。

这个警钟不是在提醒我们人才流失有多严重,而是在提醒我们:改变,刻不容缓!

此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们