原文:

26 服桂枝汤,大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母 六两 石膏 一斤(碎绵裹) 甘草 二两(炙) 粳米 六合 人参 三两

上五味,以水一斗,煮米熟汤成,温服一升,日三服。

注解:

这里说服了桂枝汤后,出了大汗,出现大烦渴的症状。此人或体质偏于内热,或原来就不该服桂枝汤。

“脉洪大”说明阳气很亢盛。

石膏是白虎汤的君药。这个方子石膏用一斤,汉制一斤是今天的248克。石膏药力不强,又是矿石,很压秤,要重用才有效。解热一定要用生石膏,煅石膏性质相反,不解热反收敛,用了坏事。

知母,阴润而微苦,能从云化雨,如桂枝芍药知母汤主治阴证的下肢关节湿痹疼痛,这个方子里为什么用到知母?热性药材让骨节间的湿蒸发为热气,知母再将其化合为废水从小便排出去。

粳米很黏稠,补气,补津液。粳米不是糯米,因为糯米黏腻,偏热性。可按张锡纯的方法,用生怀山药代替粳米。

附张锡纯论“阳明病白虎加人参汤证”:

属性:白虎汤之外,又有白虎加人参汤,以辅白虎汤之所不逮。其方五见于《伤寒论》,今试约略录其数节以为研究之数据。

《伤寒论》原文∶服桂枝汤大汗出后,大烦渴不解,脉洪大者,白虎加人参汤主之。

【白虎加人参汤方】知母六两,石膏一斤碎绵裹,甘草二两炙,粳米六合,人参三两。

上五味,以水一斗,煮米熟汤成,去滓,温服一升,日三服。

服桂枝汤原取微似有汗,若汗出如水流漓,病必不解,此谓服桂枝汤而致大汗出,是汗出如水流漓也。

因汗出过多,大伤津液,是以大烦大渴、脉洪大异常,以白虎汤解其热,加人参以复其津液而病可愈矣。

《伤寒论》原文∶伤寒病若吐若下后,七、八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。

所谓若吐、若下者,实因治失其宜,误吐、误下,是以吐下后而病不愈也。且误吐则伤其津液,误下则伤其气分,津液伤损可令人作渴,气分伤损,不能助津液上潮更可作渴,是以欲饮水数升也。白虎汤中加人参,不但能生津液,且能补助气分以助津液上潮,是以能立建奇功也。

《伤寒论》原文∶伤寒脉浮,发热无汗,其表不解者,不可与白虎汤。渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。

凡服白虎汤之脉,皆当有滑象脉,滑者中有热也。此节之脉象但浮,虽曰发热,不过其热在表,其不可与以白虎汤之实际,实在于此。乃因节中有无汗及表不解之文,而后世之治伤寒者,或谓汗不出者,不可用白虎汤,或谓表不解者,不可用白虎汤,至引此节之文以为征据,而不能连上数句汇通读之,以重误古人。

独不思太阳篇中白虎汤证,其脉浮滑,浮非连于表乎?又不思白虎汤证三见于《伤寒论》,惟阳明篇白虎汤证,明言汗出,而太阳篇与厥阴篇之所载者,皆未言有汗乎?至于其人欲饮水数升,且无寒束之表证,是其外感之热皆入于里,灼耗津液,令人大渴,是亦宜急救以白虎加人参汤而无可迟疑也。

白虎加人参汤所主之证,或渴、或烦、或舌干,固由内陷之热邪所伤,实亦由其人真阴亏损也。人参,补气之药,非滋阴之药,而加于白虎汤中,实能于邪火炽盛之时立复真阴,此中盖有化合之妙也。曾治一人,患伤寒热入阳明之府,脉象有力而兼硬,时作谵语,按此等脉原宜投以白虎加人参汤,而愚时当少年,医学未能深造,竟与以大剂白虎汤,俾分数次温饮下,翌日视之热已见退,而脉搏转数,谵语更甚。乃恍然悟会,改投以白虎加人参汤煎一大剂,分三次徐徐温饮下,尽剂而愈。盖白虎汤证其脉宜见滑象,脉有硬象即非滑矣,此中原有阴亏之象,是以宜治以白虎加人参汤,而不可但治以白虎汤也。自治愈此案之后,凡遇其人脉数或弦硬,或年过五旬,或在劳心劳力之余,或其人身形素羸弱,即非在汗吐下后,渴而心烦者,当用白虎汤时,皆宜加人参,此立脚于不败之地,战则必胜之师也。

同邑友人李××,曾治一阳明府实证,其脉虽有力而数逾六至,李××先投以白虎汤不效,继因其脉数加玄参、沙参以滋其阴分仍不效,询方于愚。答曰∶此白虎加人参汤证也。李××谓,此证非在汗吐下后,且又不渴不烦,何为用白虎加人参汤?愚曰∶用古人之方,当即古人立方之意而推展变通之,凡白虎汤所主之证,其渴与烦者,多因阴分虚损,而脉象数者独非阴分虚损乎?李××闻愚言而心中会悟,改投以白虎加人参汤一剂而愈。

推展白虎加人参汤之用法,不必其人身体虚弱或有所伤损也。忆愚年三旬时,曾病伏气化热,五心烦热,头目昏沉,舌苔白浓欲黄,且多芒刺,大便干燥,每日用生石膏数两煮水饮之,连饮数日,热象不退,因思或药轻不能胜病,乃于头午用生石膏五两煮水饮下,过午又用生石膏五两煮水饮下,一日之间共服生石膏十两,而心中分毫不觉凉,大便亦未通下。踌躇再四,精思其理,恍悟此必伏气之所入甚深,原当补助正气,俾吾身之正气壮旺,自能逐邪外出也。于斯欲仿白虎加人参汤之义,因无确实把握,犹不敢遽用大剂,就已所预存之药,用生石膏二两,野台参二钱,甘草钱半,适有所轧生怀山药粗渣又加少许,煎汤两蛊,分三次温饮下,饮完晚间即觉清爽,一夜安睡,至黎明时少腹微疼,连泻三次,自觉伏气之热全消,再自视舌苔,已退去一半,而芒刺全无矣。夫以常理揆之,加人参于白虎汤中,必谓能减石膏之凉力,而此次之实验乃知人参反能助石膏之凉力,其理果安在乎?盖石膏煎汤,其凉散之力皆息息由毛孔透达于外,若与人参并用,则其凉散之力,与人参补益之力互相化合,能旋转于脏腑之间,以搜剔深入之外邪使之净尽无遗,此所以白虎加人参汤,清热之力远胜于白虎汤也。

愚生平治寒温实热,用白虎加人参汤时,恒多于用白虎汤时,而又恒因证制宜,即原方少有通变,凡遇脉过六至者,恒用生怀山药一两以代方中粳米,盖以山药含蛋白质甚多,大能滋阴补肾,而其浓郁之汁浆又能代粳米调胃也。若遇阳明之热既实,而其人又兼下痢者,恒用生杭芍一两以代方中知母,因芍药善清肝热以除痢疾之里急后重,而其凉润滋阴之性又近于知母也。若妇人产后患寒温实热者,亦以山药代粳米,又必以玄参八钱,以代方中知母,因山药既可补产后之肾虚,而玄参主产乳余疾,《神农本草经》原有明文也(《神农本草经》中石膏、玄参皆主产乳,知母未言治产乳,不敢师心自用、轻以苦寒之药施于产后也)。且玄参原非苦寒之品,实验之原甘而微苦(《神农本草经》谓其味苦者,当系后世传写之误),是以虽在产后可放胆用之无碍也。

愚治寒温之证,于阳明肠实大便燥结者,恒投以大剂白虎汤,或白虎加人参汤,往往大便得通而愈,且无下后不解之虞。间有服药之后大便未即通下者,而少投以降下之品,或用玄明粉二三钱和蜜冲服,其大便即可通下。盖因服白虎汤及服白虎加人参汤后,壮热已消,燥结已润,自易通下也。

有外感之实热日久不退,致其人气血两亏,危险迫于目前,急救以白虎加人参汤,其病只愈一半,必继服他种补益之药始能全愈者,今试详述一案以征明之∶

一幼女年九岁,于季春上旬感受温病,医者以热药发之,服后分毫无汗,转觉表里大热,盖已成白虎汤证也。医者不知按方施治,迁延二十余日,身体尪羸,危险之朕兆歧出,其目睛上窜,几至不见,筋惕肉瞤,周身颤动,时作嗳声,间有喘时,精神昏愦,毫无知觉,其肌肤甚热,启其齿见舌缩而干,苔薄微黄,其脉数逾六至,左部弦细而浮,不任重按,右部亦弦细而重诊似有力,大便旬日未行,此久经外感之热灼耗,致气血两虚,肝风内动,真阴失守,元气将脱之候也。宜急治以白虎加人参汤,再辅以滋阴固气之品,庶可救愈,特虑病状若此,汤药不能下咽耳。其家人谓偶与以勺水或米汤犹知下咽,想灌以药亦如下咽也,于斯遂为疏方。

【处方】生石膏细末二两,野台参三钱,生怀山药六钱,生怀地黄一两,生净萸肉一两,甘草二钱,共煎汤两大盅,分三次温饮下。

此方即白虎加人参汤以生地黄代知母,生山药代粳米,而又加山萸肉也。此方若不加萸肉,为愚常用之方,以治寒温证当用白虎加人参汤而体弱阴亏者。今重加山萸肉一两者,诚以人当元气不固之时,恒因肝脏之疏泄而上脱,此证目睛之上窜,乃显露之朕兆(当属于肝),重用萸肉以收敛肝脏之疏泄,元气即可不脱。且喻嘉言谓上脱之证,若但知重用人参,转令人气高不返,重用萸肉为之辅弼,自无斯弊,可稳重建功。将药三次服完,目睛即不上窜,身体安稳,嗳声已止,气息已匀,精神较前明了,而仍不能言,大便犹未通下,肌肤犹热,脉数已减,不若从前之浮弦,右部重诊仍似有力,遂即原方略为加减,俾再服之。

【第二方】生石膏细末两半,野台参三钱,生怀地黄一两,生净萸肉六钱,天冬六钱,甘草二钱,煎汤两盅,分两次温饮下,每饮一次,调入生鸡子黄一枚。

目睛已不上窜而犹用萸肉者,诚以此证先有嗳气之病,是其气难于上达也。凡气之难于上达者,须防其大便通后,气或下脱,故用萸肉以预防之。至于鸡子黄,化学家谓其含有副肾髓质,即善滋真阴,生用之又善润大便是以加之。

此药日服一剂,服两日热已全退,精神之明了似将撤消,而仍不能言,大便仍未通下,间有努力欲便之状。诊其脉热象已静且微弱,拟用灌肠法通其大便。先用野台参三钱,萸肉、天冬各四钱,煎汤服下。然后用灌肠法以通其大便,安然通下。仍不能言,细诊其脉微弱益甚,右部关前之脉几至不见。乃恍悟其所以不能言者,胸中大气下陷也,升补其胸中大气,使之上达于舌本必能言矣。

【第三方】生箭芪三钱,野台参三钱,生怀山药一两,大甘枸杞一两,北沙参一两,天冬六钱,寸冬带心六钱,升麻一钱,桔梗钱半,共煎汤一盅半,分两次温服下。此方连服两剂,遂能言语,因方中重用滋阴之药以培养其精神,而精神亦复常矣。

原文:

168 伤寒若吐若下后,七八日不解,热结在里,表里俱热,时时恶风,大渴,舌上干燥而烦,欲饮水数升者,白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母 六两 石膏 一斤(碎) 甘草 二两(炙) 人参 二两 粳米(六合)

上五味,以水一斗,煮米熟,汤成去滓,温服一升,日三服。此方立夏后立秋前乃可服,立秋后不可服。正月二月三月尚冷,亦不可与服之,与之则呕利而腹痛。诸亡血虚家亦不可与,得之则腹痛。利者但可温之,当愈。

注解:

这一条好理解,都是热证。

“时时恶风”是因为阳气积聚于阳明,并且因为阳明过热,胃的功能也降低了,不能传阳气给太阳经,则太阳之阳气(卫气)少,腠理易受风邪侵害。

“此方立夏后立秋前乃可服,立秋后不可服。正月二月三月尚冷,亦不可与服之,与之则呕利而腹痛。”这一句整体上正好说明了白虎汤是清燥热以恢复“收重”功能的。“春生夏长秋收冬藏”,因为夏长太过分了,所以要用秋收来收敛一下。这是白虎汤的整体性质,而各种“证”只是白虎汤的应用对象,不可能一一列举。

夏天地上热低下寒,人体则气血运行于表,好出汗,表热而里寒;冬天是地上寒低下热,气血运行于里,表冷而里热。民间有“冬吃萝卜夏吃姜”的说法,姜能温里,而萝卜能清解里面的滞热。夏天最常用的外感药藿香正气水也是温性的。

原文:

169 伤寒无大热,口燥渴,心烦,背微恶寒者,白虎加人参汤主之。

注解:

这里的“无大热”,说明是有热,只是并不严重。

“背微恶寒”说明太阳膀胱经阳虚而恶寒,这个跟“时时恶风”的病机一样,因为阳气多集中到阳明经去了,并且因为阳明过热,胃的功能也降低了,不能传阳气给太阳经。阳明合,太阴就能开,才能不恶寒。

原文:

170 伤寒脉浮,发热无汗,其表不解,不可与白虎汤。渴欲饮水,无表证者,白虎加人参汤主之。

注解:

“脉浮,发热无汗,其表不解”,是太阳病,有表证,不能用白虎汤。

“渴欲饮水,无表证”,说明有里热,有里热而渴可以用白虎加人参汤。当然,渴欲饮水有可能是饮证,但这里说了是伤寒,不是饮证。

原文:

222 若渴欲饮水,口干舌燥者,白虎加人参汤主之。

注解:

阳明病,有燥渴,这是白虎加人参汤的适应证。

如果阳明热不严重,而且兼有表证,那就可考虑用麻杏石甘汤。

金匮:白虎加人参汤太阳中暍,发热恶寒,身重而疼痛,其脉弦细芤迟。小便已,洒洒然毛耸,手足逆冷,小有劳,身即热,口开,前*板齿燥。若发其汗,则其恶寒甚;加温针,则发热甚;数下之,则淋甚。

太阳中热者,暍是也。汗出恶寒,身热而渴,白虎加人参汤主之。

白虎加人参汤方

知母六两石膏一斤(碎)甘草二两粳米六合人参三两

右五味,以水一斗,煮米熟汤成,去滓,温服一升,日三服。

炎黄学者民族医生吴越

2024年12月29日

郑重提示:文中如出现医疗处方,请勿轻易使用,需求医诊治。

中医博大精深,本文只是发表了笔者感悟的一点点所知所见而已。一篇短文,也不可能表达所有的思想,还需联系笔者的其他文章和著作来理解。文章多是在理论层面展开论述,但不等于笔者只崇尚空谈而不重实践,希望读者诸君理解,在其它合适的场合我们可以探讨各种医学实践问题。

经方是中医的核心,而学习中医经方,从伊尹经方开始着手则最为容易!想要学习更多更深的中医知识,特别是想深入学习伊尹经方与张仲景经方的朋友,请关注笔者的其他著作、文章和课程。

炎黄学者民族医生-吴越心愿:提炼中医理论,完善经方体系!为想学中医又不得其门而入者提供一个完整的中医学习阶梯,为学医多年而不能突破尚有很多疑问难解者提供系统明析的透彻解惑,为从医多年而自感不能再提升难以应对疑难痼疾者提供以医入道的升华指引。愿中医弘扬世界,广济众生!

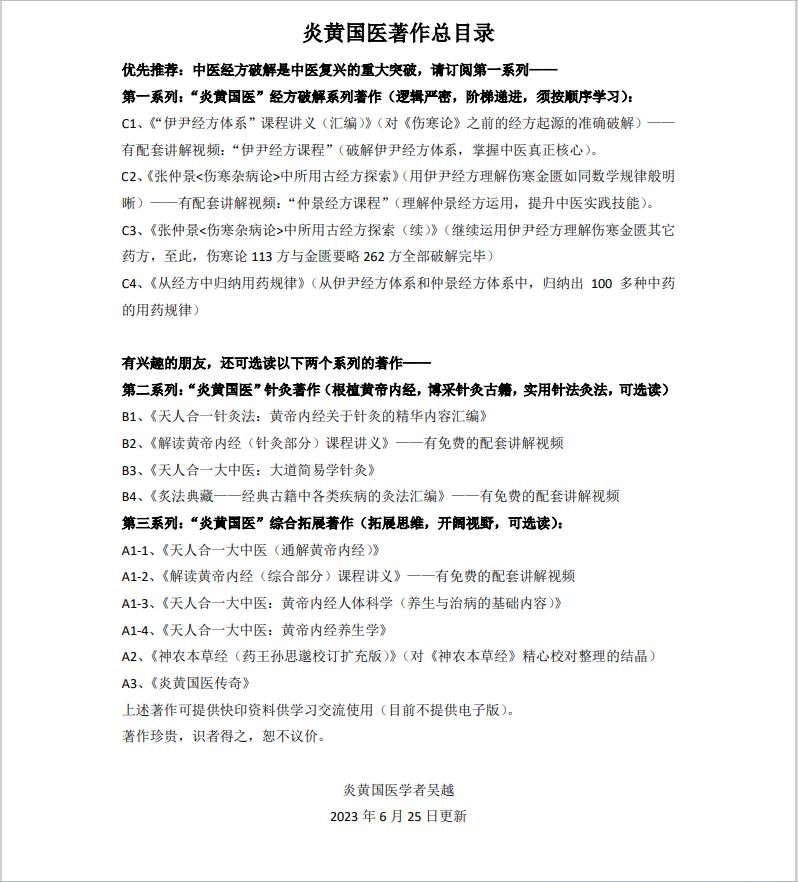

附1:炎黄国医著作总目录

第一系列:“炎黄国医”经方破解系列著作(逻辑严密,阶梯递进,须按顺序学习):

C1、《“伊尹经方体系”课程讲义(汇编)》(对《伤寒论》之前的经方起源的准确破解)——有配套讲解视频:“伊尹经方课程”(破解伊尹经方体系,掌握中医真正核心)。

C2、《张仲景<伤寒杂病论>中所用古经方探索》(用伊尹经方理解伤寒金匮如同数学规律般明晰)——有配套讲解视频:“仲景经方课程”(理解仲景经方运用,提升中医实践技能)。

C3、《张仲景<伤寒杂病论>中所用古经方探索(续)》(继续运用伊尹经方理解伤寒金匮其它药方,至此,伤寒论113方与金匮要略262方全部破解完毕)

C4、《从经方中归纳用药规律》(从伊尹经方体系和仲景经方体系中,归纳出100多种中药的用药规律)

C5、《从经方中归纳用药规律(续集)》(加深讲解伊尹经方体系和仲景经方体系的经典用药,另外非经典用药100多种加以讲解)

第二系列:略

第三系列:略

附2:炎黄国医课程体系

第一类:经方课程

一、《分类讲病(经方体验)》

二、《经方易用(经方入门)》

三、《经方直用(经方晋阶)》

四、《经方逻辑(经方研修)》——特别系列:经方体系底层逻辑

第一部分、《伊尹经方课程:破解伊尹经方体系,掌握中医真正核心》(共五单元)

第二部分、《仲景经方课程:理解仲景经方运用,提升中医实践技能》(共十一单元)

五、其它经方课程

第二类:针灸课程:略

第三类:特别课程:略

第四类:普及课程(公益免费):略

……