题记

此刻,三星手机的像素涟漪漫过四百年前的砚池月影——当我以S Pen电子笔触临《兰亭》时,董其昌在澄心堂纸上推演的笔墨辩证法,正化作数字墨痕在屏幕上重生。松烟古墨与电子脉冲在此奇妙交叠,恰似玄宰当年拆解王羲之笔意时的破立之道:昔人用狼毫拆解魏晋风流,今人以硅基笔锋重构晚明气韵。三星笔记的无限画布上,那些曾被诟病"横行乡里"的笔触,在数字传播中竟显露出超越道德评判的艺术纯粹性。或许这便是文明的韧性:当甲寅中秋的月光穿透电子屏幕,我们终将懂得,真正的传承从不是复刻旧日残影,而是以当世之力叩响永恒回音。

一、甲寅中秋的治学铭刻万历四十二年(1614)中秋,六十岁的董其昌在松江醉白池展开第二十三次《兰亭》临写。这一数字暗藏深意——二十三次的锤炼,恰如《周易》"反复其道"的卦象,是文人以笔墨叩问经典的仪式。他曾在《画禅室随笔》中自剖:"临帖如参禅,须拆骨还父、剥肉还母,方见真面目。"此次临本中,王羲之的流丽被注入颜真卿的筋骨,米芾的跳宕化作杨凝式的空灵,形成"晋唐为骨,宋元为韵"的独特肌理。正如陈继儒所言:"玄宰临古,如老蚕吐丝,食尽桑叶而织新锦。"

二、破茧之蝶的革新密码董其昌的临摹实为一场优雅的笔墨革命。他独创的"缩临法"打破原作章法,如围棋国手复盘古谱,在方寸间重构空间秩序。此卷中,"仰观宇宙"四字以渴笔作铁画银钩,却在转折处藏锋如绵里裹铁;"品类之盛"数字墨色枯润相生,恍若将怀素的癫狂纳入右军的法度。这种"戴着镣铐起舞"的智慧,正是其"熟后生"理论的实践:在技法臻于化境时主动制造生拙感,如黄道周所评"以破壁之力写不破之禅"。莫是龙谓之"古月照新池",道尽其在传统框架内裂变新境的革新精神。

三、帝王文脉的双重认证当此卷呈于康熙南巡御舟,这位深谙书道的帝王朱批"神超形越",却在《圣祖仁皇帝御制文集》中留下"观其字可忘其人"的复杂注脚。这种割裂评判,恰似王世贞既赞其为"书道中兴盟主",又讽"华亭鹤唳终带戾气"。至乾隆朝,三希堂集董书四十七件,远超赵孟頫、文徵明等大家,南书房行走汪由敦在《松泉文集》中揭示:"圣主宝董书,非独爱其墨韵,实重其能于传统中辟新天。"清廷的推崇,实将董氏临本铸为"帖学变法的活化石",见证着艺术价值对道德评判的超越。

四、墨痕深处的文明基因董其昌书斋中常年悬挂自临《兰亭》,这卷甲寅中秋墨迹恰似东方艺术的"忒修斯之船"——当所有部件被逐一替换,船的灵魂却愈发鲜明。高士奇在康熙二十三年(1684)的跋语极具启示:"观思白临本,如见长江万里,虽挟泥沙,终归浩荡。"这种在传承中裂变的生命力,正是中国艺术"法古而不囚于古"的永恒基因。正如《石渠宝笈》编纂官所言:"玄宰墨痕里,藏着古今对话的密室。"当我们凝视这卷四百年前的月光,看见的不仅是笔墨与纸张的角力,更是一个文明如何在敬畏中突围,在突围中新生。

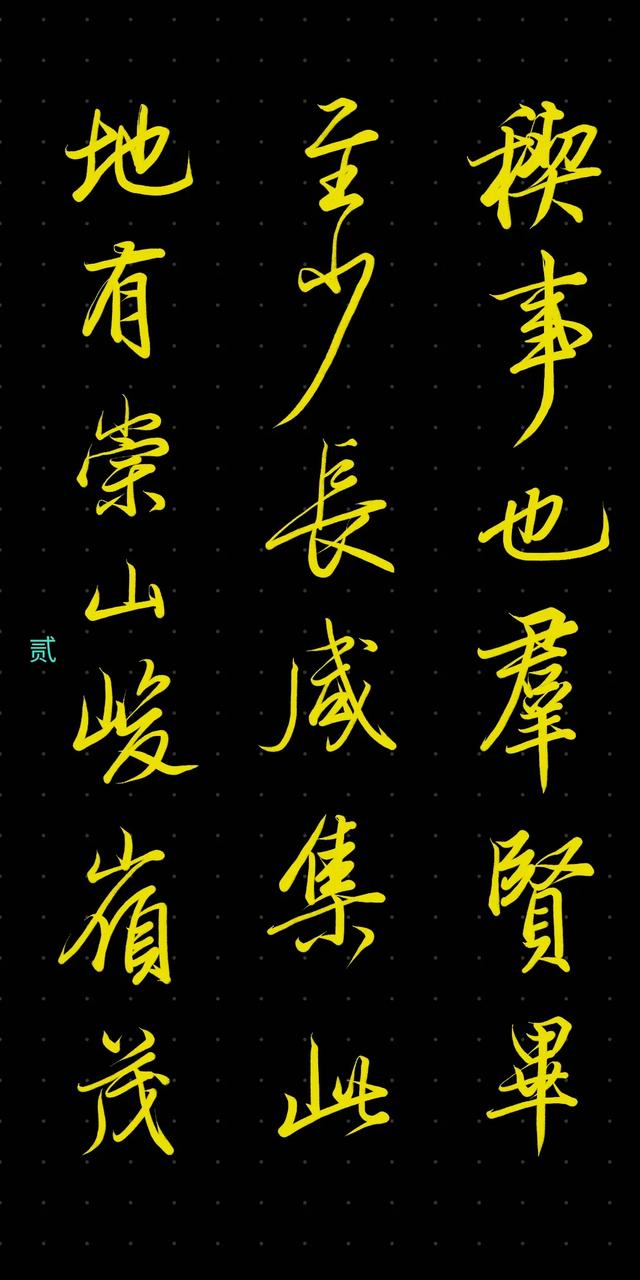

原贴